このコラムでは上海交通大学を拠点にして研究活動をしておられる石田隆至さんのレポートを連載しています。

このコラムは「人民日報海外版日本月刊」に連載されたものを転載しています(著者および出版社の許諾済み)。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「未来志向」を求めて(9)

民間の平和理性を活かす:中山弘正の「告白」と「謝罪」

石田隆至 上海交通大学副研究員、張 宏波 明治学院大学教授

人民日報海外版日本月刊 2025/12/21 09:00

「日本の政治家は平和より戦争を望んでいるの?」 上海のどこにでもある果物屋の店主が怪訝な表情でそう聞いてきた。「高市発言」の直後のことである。彼は普段私の顔を見ると、「こんにちは!」「ありがとう!」と日本語で楽しげに挨拶してくれる。彼からすれば、台湾が日本のモノである可能性は1ミリもない。単に侵略したがっているようにしか見えないのだ。

日本では、問題が長引くだろうという見通しが主流のようだ。日中共同声明やサンフランシスコ講和条約の解説を、したり顔で語る「識者」も多い。錯綜したと感じるときは原点回帰である。台湾の位置付けについて、日本政府はどのような約束をしていたのか。

取り決めたのは1972年の日中国交正常化交渉においてである。当時の外務省で条約課長だった栗山尚一の記録が残っている(『ドキュメント 日中復交』時事通信社)。当時の日本政府は、台湾は中国に帰属するという文言に相当渋っていた。過去の条約がどうこうと散々ゴネた挙げ句に、政治的判断で受け入れると言うしかなかった。栗山は、「台湾の地位」に関する政府の最終的な立場について記録している。「法律的判断は別として〔中略〕わが国としては、台湾が中国の領土となることについてなんらの異議はなく、台湾独立を支援する意図も全くない」。意外なほど明確だ。この原点に立ち戻りさえすれば、解決できるように思う。案外、市井の人々の感覚の方が本質を突いている。“平和かそれ以外か”という誰にでも分かる基準は、条約や国際政治の小難しさを吹き飛ばしてしまう。

* * *

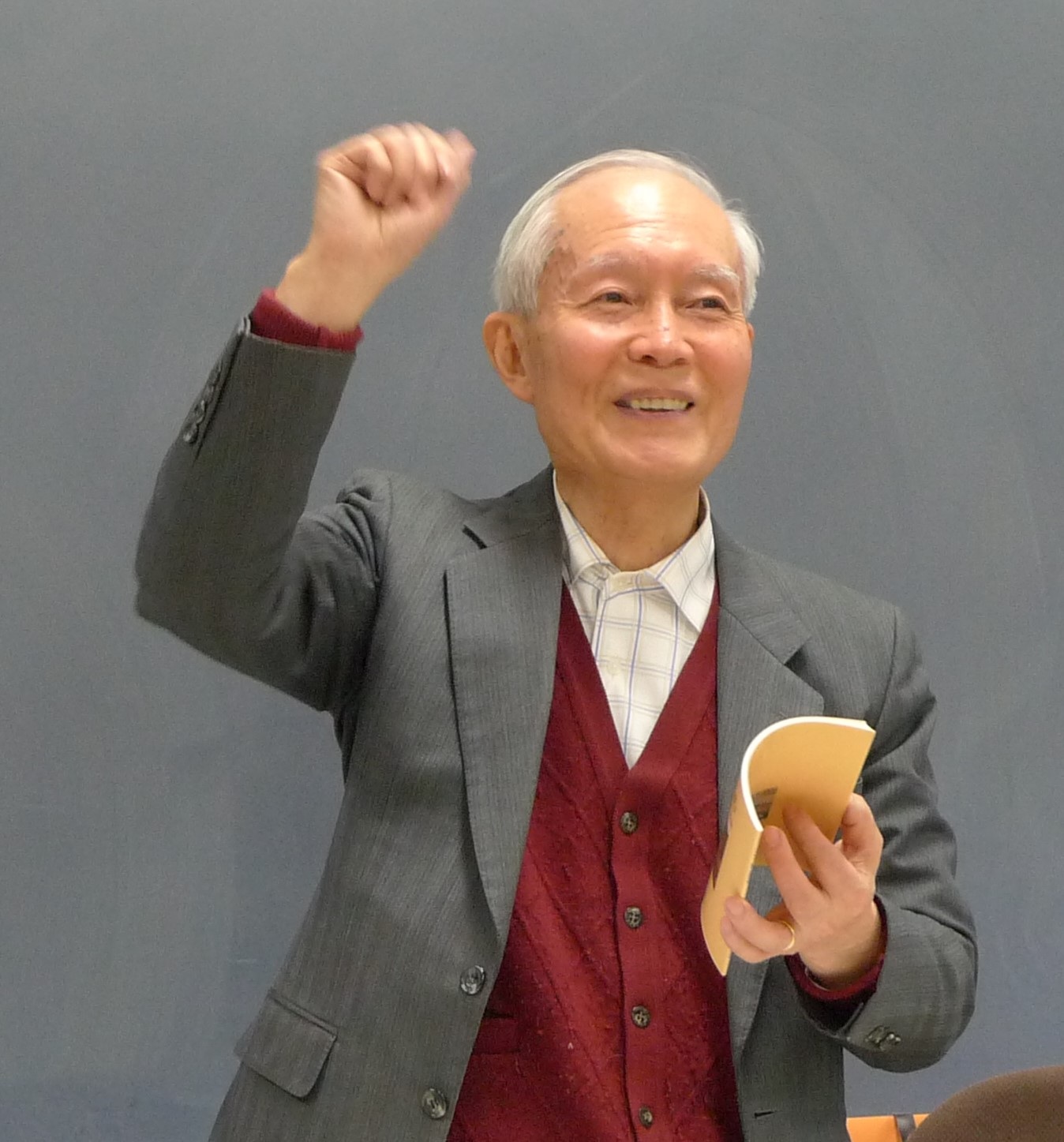

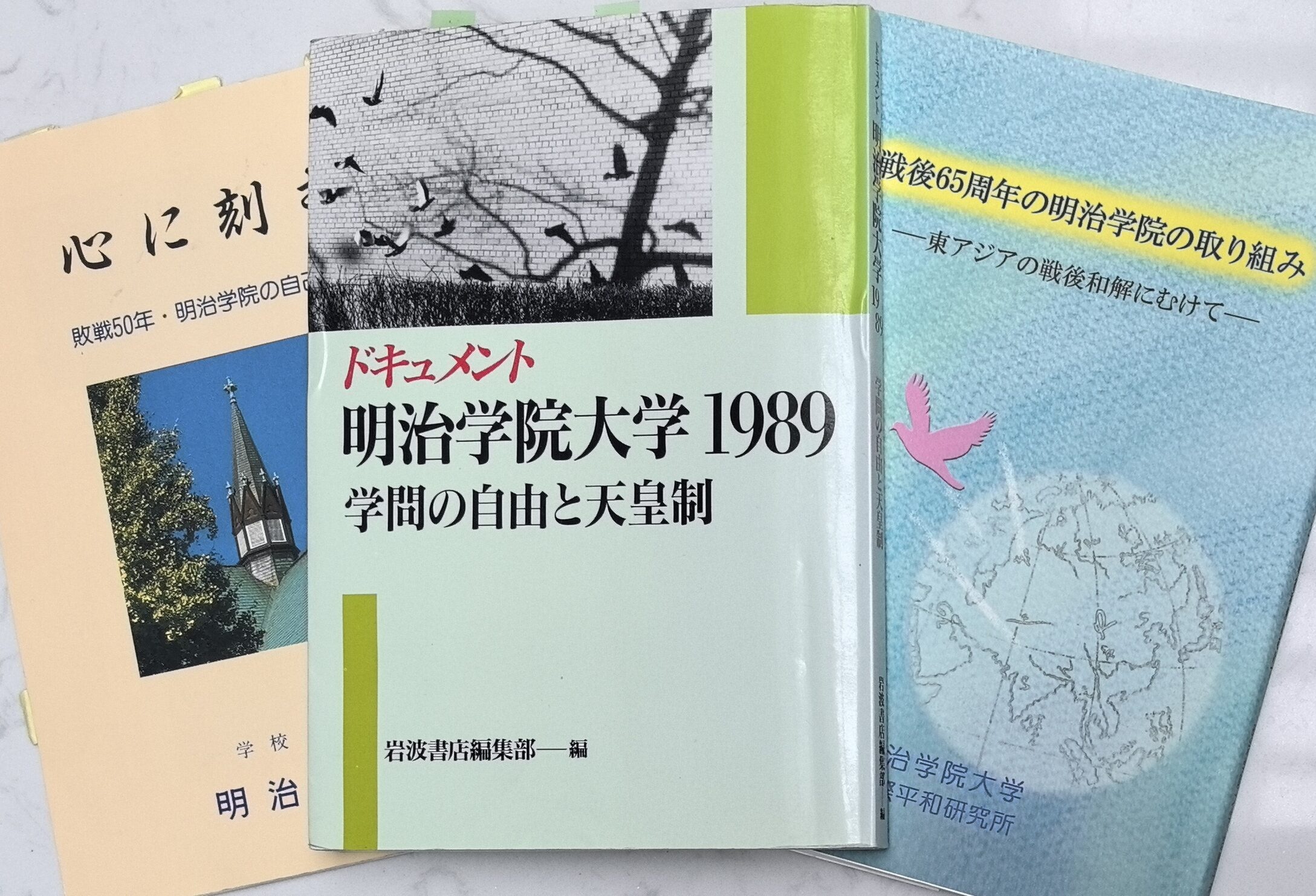

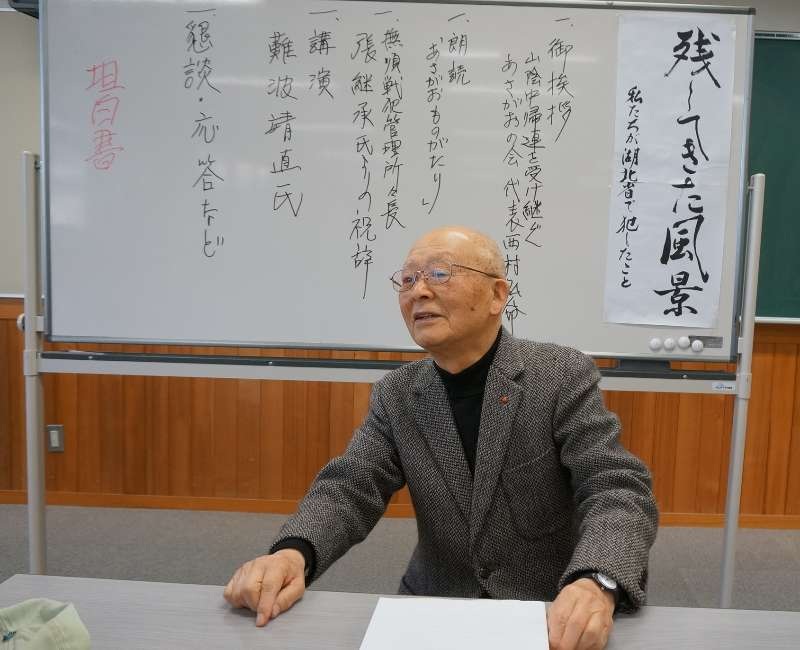

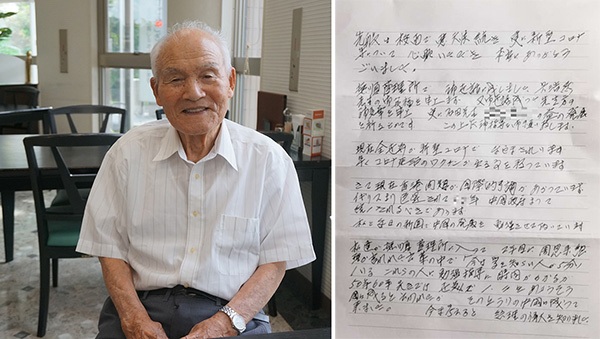

民間から発する平和観の卓越さを教えてくれたある人物が今年初めに亡くなった。戦後50周年に当たる1995年に明治学院の学院長を務めた中山弘正である(写真1)

写真1:学生に平和を語る中山弘正

中山は同年6月に「明治学院の戦争責任・戦後責任の告白」を発表した。6月には衆議院で「国会決議」が、8月には「村山首相談話」が発表された年である。「告白」はかなりの長文だが、冒頭にその趣旨が盛り込まれている。

「私は、日本国の敗戦50周年にあたり、明治学院が先の戦争に加担したことの罪を、主よ、何よりもあなたの前に告白し、同時に、朝鮮・中国をはじめ諸外国の人々のまえに謝罪します。また、そのことを、戦後公にしてこなかったことの責任をもあわせて告白し、謝罪します。」

「告白」というスタイルになっているのは、明治学院がキリスト教主義の学校だからである。クリスチャンである中山学院長が、侵略戦争に加担した罪と、それに向きあうことなく50年を過ごした責任を神にむかって「告白」している。もう一方で、朝鮮や中国の被害者には「謝罪」している。これに続く箇所で、戦争中の同学院が朝鮮半島で伝道という名の文化侵略を担ったり、軍国主義教育を通じて学生を侵略戦争に送り込むなどした「罪」が具体的に記されている。国家や個人の責任だけでなく、その間にある学校や教会が何をしたのかに迫っている。

「告白」と「謝罪」はどういう関係にあるのだろうか。「告白」の作成過程では当初、神に対する「告白」しか記していなかったと中山は回想している。同僚たちから、クリスチャン以外の学院関係者もいるので、人として被害者に向きあう「謝罪」と両立させてほしいという要望が出て、このスタイルになった。

過去に向きあうことにこれほど抵抗感の強い社会において、「謝罪」の表明にあたって「告白」が介在したことにどんな意味があったのか。

一見すると、神への「告白」が先立っていて、同時に被害者への謝罪がなされているように読める。しかし、神に「告白」した罪の中身とは何だろう。それは、戦争被害者に対する加害行為だった。その事実と責任を認めないクリスチャンには、この「告白」は為しえなかったことになる。同時に、被害の甚大さを知れば知るほど、日本という共同体が負うべき罪だ、あるいは自身とは無縁の時代の罪だと、自身から遠ざけたくなるだろう。右翼による妨害に備えなければならない情況もあった。葛藤を越えてそれを自身の罪として引き受けられたのは、神のまなざしの前に立っていたからだろう。中山にとって、被害者に対する罪に向きあわないことは、神の前でも罪であったのではないか。「告白」だけでもなければ、「謝罪」だけでもないこのスタイルだからこそ、ある種の普遍性を持ちえたといえる。

「告白」後の反響は大きかった。前後に発表された「決議」や「談話」に比べて、加害の事実や責任の所在を明確にしていたからだ。日本のメディアは在校生にも取材し、「告白」を発表した学院を誇らしく思うと語る学生の様子を伝えた。海外メディアは「明治学院の謝罪」と報じた。戦時中に明治学院に「留学」していた朝鮮半島や台湾の出身者からも、過去の過ちに真摯に向きあった「母校」への賛同の声が寄せられた。植民地支配下で弾圧を経験したり、家族を殺害された韓国人が相次いで明治学院に駆け付け、「よくやってくれた」と中山に語った。

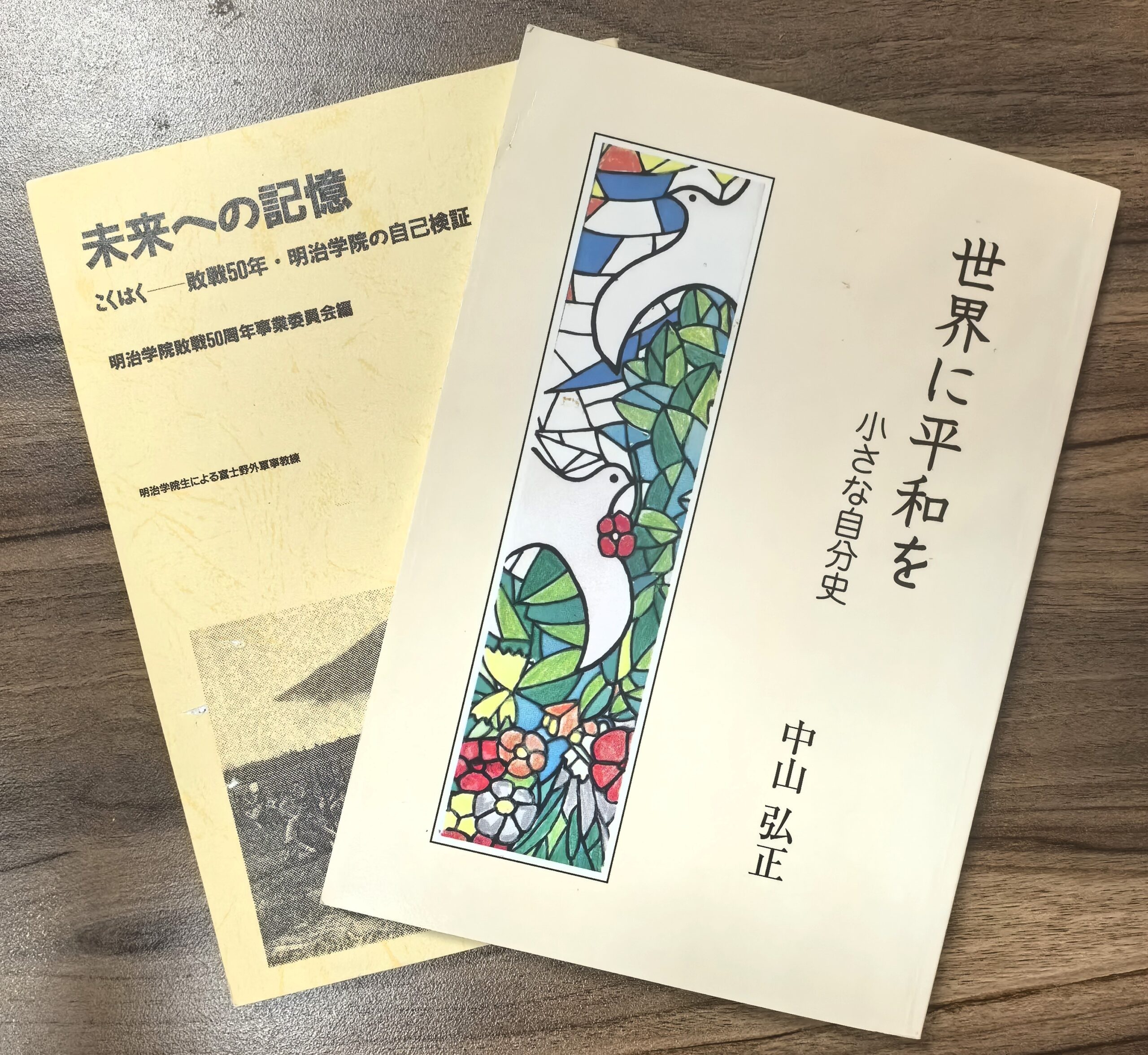

このように振り返ると、さぞ厳格で近寄りがたい宗教者を想像するかもしれない。靖国神社の国営化に反対する運動にも長年取り組んできた経済学者といえば、余計にそうだろう。ただ、実際の中山は驚くほど穏やかな人柄で、人を包み込む独特の雰囲気を持っていた。数年前、孫にも読めるようにと『世界に平和を:小さな自分史』をまとめた(写真2)。信仰者であり大学人として日常を丁寧に生きる姿と、平和を壊す動きを見過ごさない市民の顔が交互に現れる。日本社会が向きあおうとしない戦争責任に迫る回路は、政治だけでなく信仰、学校、家族、暮らしなど複数あることを教えてくれる。

写真2:孫にむけて書いた中山の「自分史」

* * *

「未来志向」とはどうあることなのかを問い続けてきた。連載を終える今、過去にどう向きあうかが再び問題化している。平和を作り出すことは難しいが、何が平和を壊すことに繋がるかは、民間のわれわれにも分かる。過去の過ちに向きあうことは葛藤を伴うが、被害者が抱える痛みはそれ以上に大きい。民間にいる私たちが、簡単ではないができることを積み重ねていくその日常が、未来そのものなのではないだろうか(完)。〔本連載は上海市哲学社会科学規画課題「‘中归联’及其和平实践活动的资料整理与研究」(2023BDS009)の成果の一部である〕

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「未来志向」を求めて(8)

イスラエル/パレスチナから見る日本/中国

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2025/11/19 09:00

イスラエルによるガザでの虐殺はなぜ止められないのか。日本でも中国でも、心を痛めている人々は少なくない。それでも、どこか遠くの出来事のようにも思える。自分たちにできることはないのかと無力感さえ覚える。私自身もそういう側面があった。

考え直すきっかけが幾つかあった。一つは、中国からの引揚体験者の講演会でのこと。質問に立った年配の女性も引揚者だった。彼女は、ガザの子どもたちが戦火に追われ、瓦礫の下で飢餓にも苦しんでいる映像を観て、引き揚げ当時の自分の姿だと語った。引揚時の苦難は「満州」侵略の帰結ではなかったか。

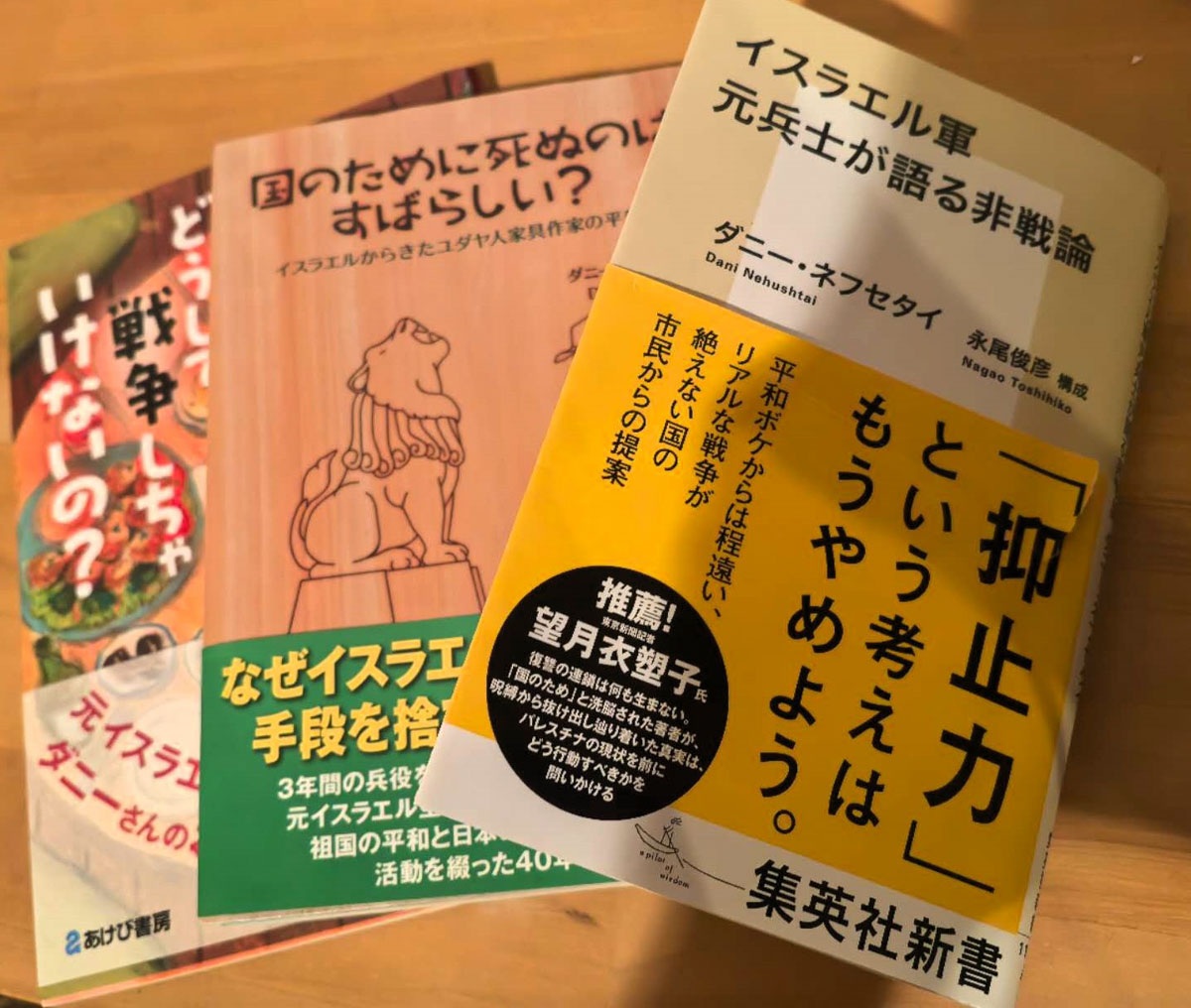

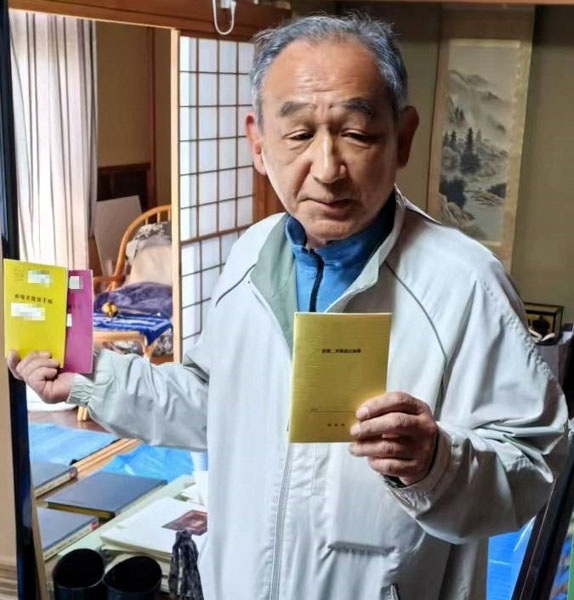

写真1:ネフセタイさんの平和論著作

もう一つは、イスラエル人のダニー・ネフセタイの著作に接した時のこと。今年7月、大阪での「七七集会」で彼と同席した。空軍兵士を退役後、日本で40年以上暮らし、今は各地で精力的に平和を語る。彼の3冊の書籍には驚いた(写真1)。イスラエルのパレスチナ侵略と日本の中国侵略にはあまりにも共通項が多い。戦争中の日本だけなく、戦後そして現在の日本とも驚くほど重なりがある。

たとえば、彼がフェイスブックで「ガザ攻撃はやりすぎでしょう」と書くと、「あなたはハマスの支援者だ」とすぐに反発されるという。筆者もこの連載で侵略戦争の反省が必要と書くだけで、「朝鮮人か!」「中共のスパイだ」と言われる。

中東と東アジアとでは、歴史的文脈や社会文化的土壌は大きく異なる。それでも共通点があるのは何を物語るのか。イスラエル/パレスチナという鏡に、日本/中国を照らし出すことで、未来志向について考えてみたい。

* * *

日本ではパレスチナ問題は宗教紛争だと認識されがちである。しかし、イスラエルのユダヤ人のうち、熱心なユダヤ教徒は3割程だとネフセタイはいう。ユダヤ教のことをよく知らず、神を信じていない人も多い。「日本における仏教や神道みたいなもの」と指摘する。

ところが、イスラエルの軍隊にはユダヤ教の指導者がいて、ユダヤ民族の起源を旧約聖書と結び付けて語る。歴史的に迫害され続けてきたという被害者意識が宗教的な選民思想に支えられることで、「強くなること」「少々の犠牲」を正当化する。彼いわく、イスラエル人の多くが近隣アラブ諸国を見下し、「パレスチナ人は人間じゃない」とまで言うユダヤ教の信徒がいる。排他的ナショナリズムの問題だと考えた方が分かりやすい。事実、“イスラエルは対話を望んでいるがパレスチナ人は対話ができない、隣国がスウェーデンやノルウェーなら平和だった”という弁解がよく持ち出されると彼は記す。

日本もかつて「万世一系の天皇」神話に由来する大和民族の優越性を盾に、周辺国への侵略を正当化した。日本の戦死者を英霊として顕彰するのに靖国神社という宗教施設を介在させても、無宗教という宗教意識は揺るがない。その無規定性はナショナリズムと相性がいい。中国や朝鮮半島の人々を差別しながら、排他主義の自覚は薄い。日本の首相は「対話の扉は常にオープンだ」とうそぶきながら、領土問題は存在しないと撥ね付ける。

イスラエルには徴兵制があり、ネフセタイも高校時代に軍隊見学を経験した。ガザ地区を見学したとき、政府高官がイスラエルはブルドーザーで難民キャンプに広い道を作り、「パレスチナ人の生活を楽にした」と説明した。日本でも、かつて植民地化した台湾や朝鮮半島について、その近代化に貢献して良い側面もあったという主張が根強い。自分たちの武力行使や他国支配を「平和的」だと思い込んでいるのも日本と似ている。

歴史の扱われ方にも共通性がある。1948年の第一次中東戦争で70万人以上のパレスチナ難民が発生した。2009年にイスラエルはこの「ナクバ(大破局)」を学校で教えるのを法律で禁じた。ナクバを記念する個人や団体には国の予算を付けないことになった。日本の教科書でも2000年代に入って加害の記述がさらに減少している。平和運動や護憲運動が公的な場で活動する機会を奪われることも増えている。

また、2006年の第二次レバノン戦争を最後に、イスラエルは「戦争」という言葉を使わなくなり、「作戦」と呼ぶようになった。満洲「事変」という概念操作が想起される。

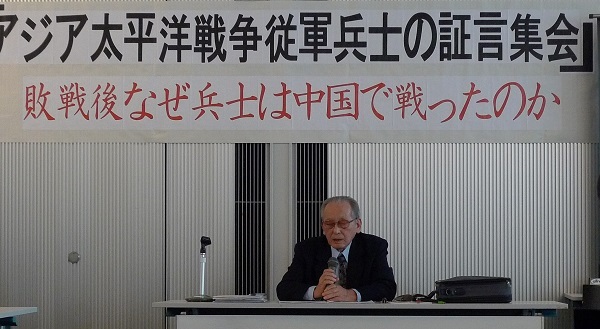

歴史の改竄は現実を歪めていく。近年イスラエルの教育省や外務省が作成した地図では、パレスチナとの「国境線」が記されなくなった。国をあげてパレスチナ人の土地などないという既成事実を作り、子供たちに教える。パレスチナの国家承認を拒み、自治区と呼び続けてきた現実がさらに歪められている。初めてヨルダン側西岸地区に派兵された若い兵士は、「なぜユダヤ人の土地にパレスチナ人が住んでいるんだ」と疑問を持つまでになっている。「パレスチナ人が私達の土地を奪った。パレスチナ人をやっつけよう」と、歴史を逆立ちさせた意識が生まれているとネフセタイは語った(写真2)。

写真2:大阪城狛犬会主催シンポで登壇(左がダニー・ネフセタイさん)

日本政府も、尖閣諸島などの国境紛争の存在それ自体を認めようとしない。中華人民共和国の国家承認を長く拒んだ一方、台湾や香港を「国家」扱いしようと躍起だ。若い世代ほど「台湾有事は日本有事」という政治家の妄言を疑問に思わなくなっている。

社会のあり方にも共通点が多い。

イスラエル国籍のアラブ人は軍隊に入隊しない。学校も職場もたいてい別なので交流の機会がほとんどない。ネフセタイも学校時代にはアラブ人の友人がいなかった。2010年の調査では、半数の大学生が国内のアラブ人にユダヤ人同様の権利は不要、56%が国会での被選挙権は必要ないと答えた。ネフセタイもこの状況が差別であり、人権侵害であるとは感じていなかった。日本人の妻から疑問を突き付けられても、すぐには自覚できなかった。日本ではいまアジア人との共生理念は色褪せ、攻撃へと転じている。地方自治への参政権さえ認めようとしない。

ネフセタイとの集会討論を終えた後、パレスチナで支援活動の経験があるという日本人が声を掛けてきた。彼女は中国を訪れた際、戦時中に受けた被害を口にする中国の市民に困惑したという。筆者は、広島の被爆者が被害を語り継ごうとするのと同じではないかと返したが、さらに困惑した表情だった。イスラエルの行為を侵略・虐殺と認めるようになったネフセタイも、ハマスによる攻撃と同列視するところがある。加害の側にいると、被害側との圧倒的不均衡を認識することが難しい。未来をひらく鍵はそこにあるのではないか。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「未来志向」を求めて(7)

過去と未来が同居する:国連創設と台湾返還80周年にあたって

石田隆至 上海交通大学副研究員、張宏波 明治学院大学教授

人民日報海外版日本月刊 2025/10/24 09:00

なぜ日本社会では、これほど「未来志向」が強調されるのだろうか。

石破茂首相は9月23日の国連総会演説で、アジア諸国との「未来志向の関係を更に進める」と述べ、「その思いを各国首脳と共有」してきたと訴えた(写真1)。被侵略国はこの戦後80年間ずっと、二度と侵略や植民地化を許さない“未来”のために歩んできたのではないか。各国が懸念しているのは、日本が未来志向なのかどうかではない。閣僚や国会議員が靖国神社を参拝し、平和憲法を蔑ろにして軍備拡張に走る日本の“過去志向”である。

写真1:国連総会での石破首相演説(首相官邸インスタグラムより)

その石破首相がこだわりを見せる戦後80周年談話は過去にどう照準し、現在そして未来との繋がりをいかに提示するだろうか。「身内」である自民党内からは、談話発出を牽制する動きが相次いでいる。安倍晋三元首相による「未来志向」の戦後70周年談話が存在するからだという。彼らも安倍元首相も、そして石破首相も、靖国神社に祀られたA級戦犯を「侵略戦争遂行の有責者」としてではなく、「国家のために尽くした英霊」として拝礼し、供え物を奉じてきた。彼らが描く未来とは、「過去」の再現のように見える。

政治家だけではない。民衆、民間のレベルでも「未来志向」が好まれる。過去の「暗い話」には誰も目を向けたくないが、明るく楽しい未来についてなら、立場を越えて興味を持てるという。ここでも、過去は決別し克服する対象ではなく、できるだけ触れずに済ませたいものとされている。

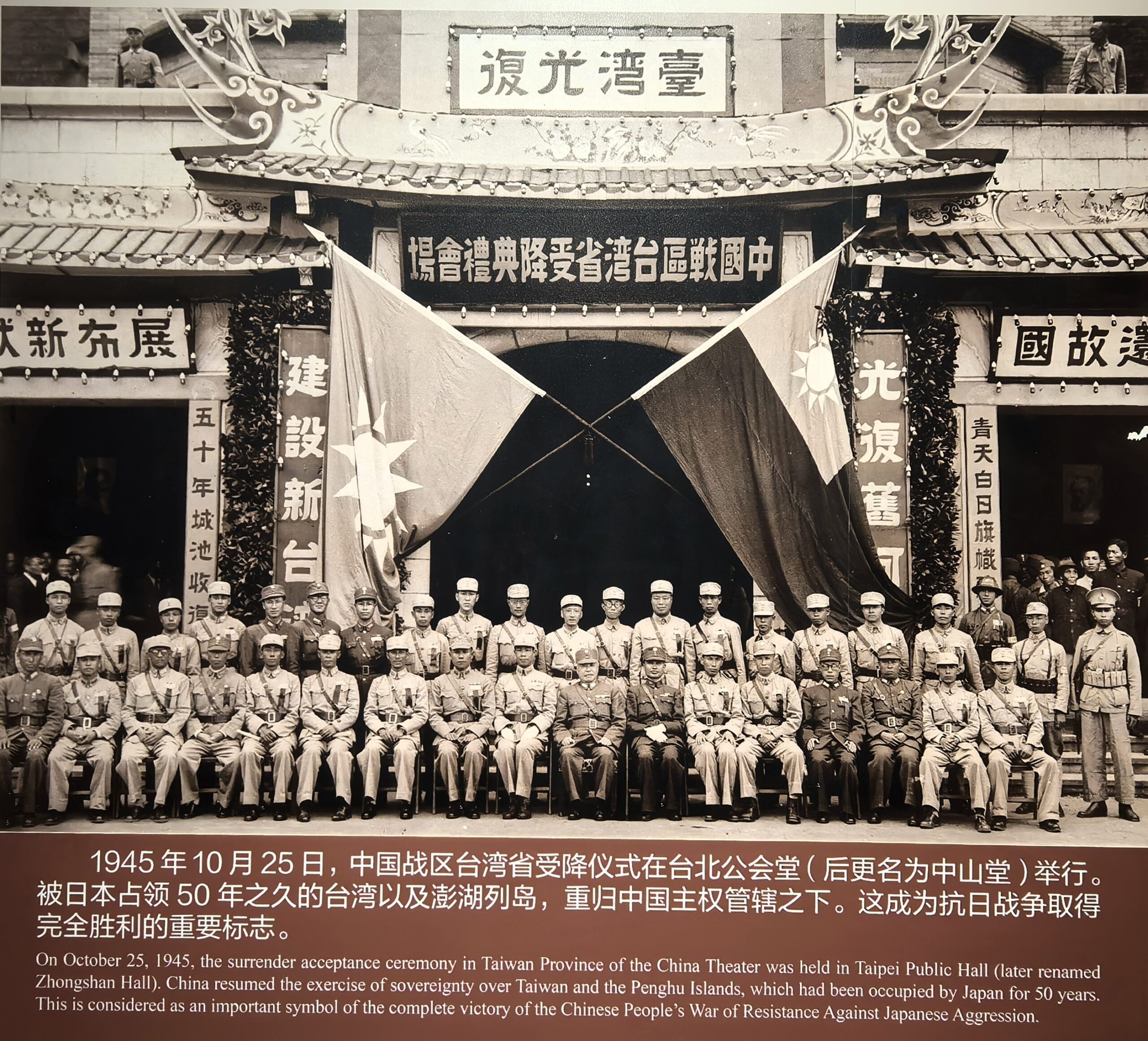

戦後80周年のこの10月は、二つの節目を迎える。10月24日の国連創設、同25日の台湾返還――どちらも侵略戦争に苦しめられた過去から、平和と共生の未来へと転換する分水嶺として捉えられていた。80年後の現在の状況を想像できた人はいるだろうか。

国連(United Nations)は、ファシズム国家による侵略戦争や大規模虐殺を二度と繰りかえさせず、国際社会の平和と安定を実現するために創設された。主導したのはファシズム戦争を克服した連合国(United Nations)、とりわけアメリカが中心で、準備はドイツや日本が敗戦する前から進められていた。ところが、創設間もない頃から、社会主義の拡がりを阻止するためソ連への抑圧が始まり、中国で共産党政権が誕生すると共産圏封じ込め政策が強化された。主権平等、武力不行使、内政不干渉という国連憲章の原則をアメリカが自ら裏切っていった。そのアメリカは何をしても制裁を受けない。ベトナム戦争、イラク戦争、アフガン戦争などの明白な侵略、政権転覆を挙げるだけで十分だろう。アメリカは国連システムの外部に、もう一つの「極」を作り出したのである。一般的にはこれを覇権国家という。国連憲章の多国間主義に反するのはいうまでもない。

日本は、この「極」に積極的に加担した。対中国封じ込めには、アメリカ以上に積極的に関与してきた。冷戦終結後も安保再定義を通じて、現在に至る中国敵視を増幅させてきた。アメリカの「核の傘」こそ最大の脅威であるにもかかわらず、ベトナム戦争などアメリカによる侵略の後方支援も続けてきた。国連憲章の理念や原則に反する行動を繰り返してきたアメリカに、つねに随伴してきたのが日本である。

にもかかわらず、石破首相は総会演説で「核兵器のない世界」「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序」を希求すると述べた。戦後日本社会は自身を国連システムを支える「平和勢力」の側にいると錯認している。だからこそ、近年の敵基地先制攻撃拠点の構築が国連憲章違反であるという認識も見られない。国連システムを骨抜きにしてきた米国の覇権主義を支える日本の首相が、国連安保理改革を訴えた自己撞着を国際社会はどう受け止めただろうか。

戦後の日本がファシズム戦争と決別し、未来志向になっているかどうかは、国連憲章をどれほど遵守するかに直結する。アメリカ追従は国連システムの尊重とも、グローバルガバナンスの実現とも正反対である。かつて侵略したアジア諸国が主権を侵害されることなく対等に尊重されるグローバルガバナンスを追求するところに、未来志向がある。

近代日本が最初に獲得した植民地である台湾が中国に返還されたのも80年前である(写真2)。二度と植民地支配をしないと反省し、実践することが、過去との決別=未来志向を意味する。ところが、政治協商会議での正当な手続きを経て政権移行した中華人民共和国を長らく承認せず、内戦に敗れ台湾に逃れた蒋介石政権と1952年に講和条約を結んだ。これが主権侵害、内政干渉にあたり、国連憲章の原則に反するのは明らかだ。1971年に中華人民共和国が国連での代表権を回復した後も、アメリカと一体になって「一つの中国」原則を曖昧化し、大陸と台湾を政治的に分断させてきた。晩年の安倍元首相が煽った「台湾有事は日本有事」はこの延長上にある。大陸と台湾の分断の遠因となったのは、他でもない日本による台湾の植民地支配である。一切の内政干渉を排し、中国の主権を全面的に尊重することが過去との決別であり、未来志向といえる。現在の日本では、決別すべき過去が、逆に「未来」として立ち現れていないか。

戦争被害国の立場からすれば、問題はより明確になる。

甚大な犠牲を払って天皇制ファシズムを追いだしたにもかかわらず、戦後は国連の外部にある覇権によって封じ込められ、苦しんだ。それでも国連システムの持つ普遍性、可能性を最大限に引き出そうとしているのが中国だ。9月1日に上海協力機構天津サミットで提起されたグローバル・ガバナンス・イニシアティブは、国連や国連憲章、国際法を活かそうと繰り返し強調した。国連システムにもっとも翻弄された中国が、それでも国連システムの可能性に賭ける。これほどの未来志向があるだろうか。

石破演説では、1955年のバンドン会議でアジア諸国が日本に対して「寛容さ」を示したと指摘した。それは、被侵略・被植民地化という過去への決別と、自主・独立の達成を共に目指そうという未来志向の表れではなかったのか。靖国参拝に対する厳しい非難も、A級戦犯との決別こそ侵略被害国と日本との間で関係を再構築するための最低条件だからだ。それをこの社会は「脅威」や「反日」だと拒絶してきた。未来志向で差し伸べられてきたその手を、日本はいつ未来志向で握り返せるのだろうか。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「未来志向」を求めて(6)

「侵略を許さず、平和と独立を守り抜く」記念式典に参列

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2025/9/22 09:00

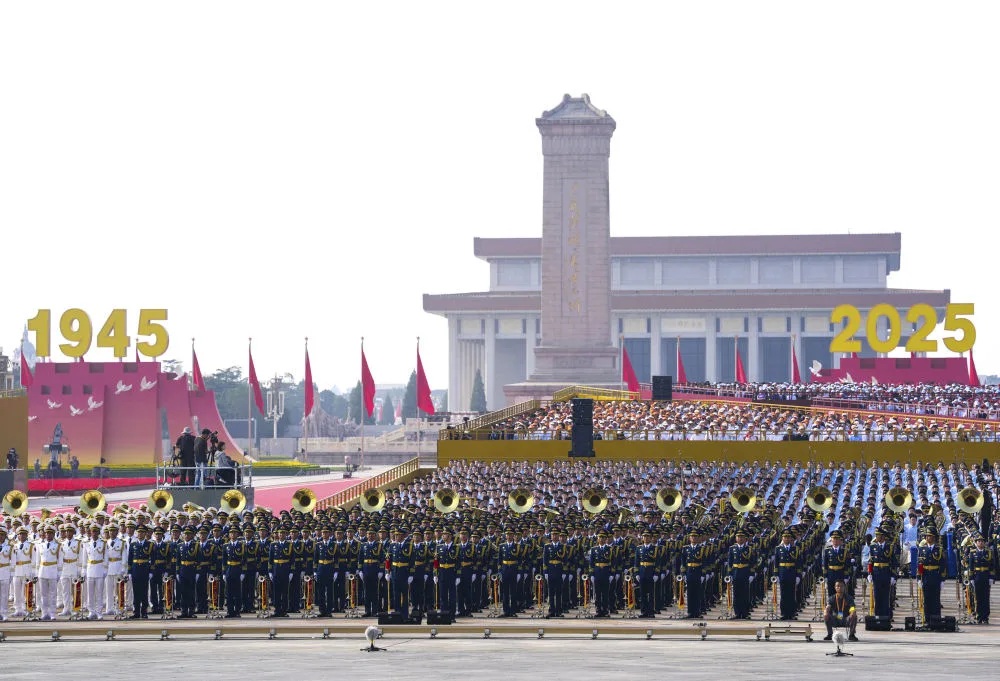

9月3日の天安門広場での記念式典は、「軍事パレード」だったのか?

幸いにも式典に参列する機会を得た。6万人の中国の人々に交じって現場で感じ取ったのは、「民族主義」や「国力の誇示」とはまったく別の感慨だった。“平和と独立の回復を祝い、それを守り抜くことを誓い合う”式典だった。

そのことを何よりも感じさせられたのは、参加者の晴れやかで自信に満ちた明るい表情である。100年に及ぶ被侵略、被植民地化の苦難、それを撥ねのけて始まった新国家の建設過程でも内外で苦闘は続いた。言葉にし難い努力と忍耐の果てに現在の発展と成長をようやく手にした。それぞれがその歩みを振り返りながら、誇らかに威厳さえ醸し出しながら着席していた。怒りや憎しみを読み取ることは難しかった(写真1)。

写真1:一般参列者の様子

習近平主席の談話が始まると、参加者は一言ずつ噛み締めるように頷き、確信を深めるように拍手をしながら聴き入っていた。日本からの参列者の一人としていちばん心に残ったのは、次の一節だった。

「歴史は私たちに警告します。人類の運命は互いに密接に関連しており、すべての国家、すべての民族が平等に接し、調和して共存し、互いに助け合うことによってのみ、共通の安全を維持し、戦争の根源をなくし、歴史の悲劇を繰り返さないようにすることができるのです!」

反ファシズム戦争勝利の80周年を祝う談話でありながら、過去を踏まえつつ、その眼差しは侵略戦争の悲劇を繰り返さない未来に向けられていた。「戦争の根源」を相互信頼の欠如に見出し、平等・共存・相互扶助によって安全な国際環境を生み出して、戦争を克服しようと呼びかけていた。現在の中国が掲げる人類運命共同体の構築こそ世界平和への道であるというそのメッセージは、一国の枠を遥かに超えた普遍性を志向していた。

人民解放軍によるパレードが続くなかで、近くにいた高齢の男性は涙ぐんでいた。「人民の軍隊」の目を見張る発展に安心感を覚え、危機に晒され続けた自主独立はもはや奪われることもないという喜びの涙だったのではないか。

「いざ立ち上がれ 隷属を望まぬ人々よ!」から始まる「義勇軍行進曲」や革命歌が演奏されると、ほとんどの参加者が共に歌い出した。その高鳴る思いは、私のような外国人参列者にも波動として伝わってきた。その場にいなければ感じ取れなかった感動的な場面だった。

式典は国際的な空間でもあった。世界26ヶ国からの首脳や国際機関の責任者らが出席したほか、私のような外国人も数多く参加していた。近くにいたイギリスやイタリアからの参加者は、高齢化による退潮が著しい欧州の共産党に比べ、若い世代が次々と入党し、基層からの社会改革を担う中国共産党の発展に希望を見出していた。アフリカや中東からの参加者は、伝統文化や宗教的価値を尊重しながら独自の発展を続け、格差縮小にも成果を挙げる中国のあり方から刺激を受けていた。ロシアなど旧ソ連圏からの参加者は、反ファシズム戦争の東西の主戦場となった経験を、現在再び直面している危機に活かそうとエールを送っていた。彼らもまた、底抜けに明るい表情で肩を組み、天安門前に集い会えた喜びをカメラに収めていた(写真2)。

写真2:喜びの表情の外国人参列者

私が式典に参加できたことをSNSで発信すると、中国の友人たちからたくさんの共感のコメントが届いた。市民の感動をもっとも分かりやすく伝えてくれたのは、大連市に暮らしていた時に猫の保護活動ボランティアを通じて知り合ったMさん(30代)だった。日系IT企業に勤めていたが、リストラされて苦労が続いているなかで、テレビ中継を観ていたという。

「1945年から2025年まで80周年を迎えます! 習主席の『〔偉大な復興の〕勢いは止められない』という言葉を聞いた時、思わず涙がこぼれました。中国は本当に強くなりました。現場には行けませんでしたが、これほど強い民族的誇りを感じたことはありません。血が沸き立つような気持ちでした。/石田先生が重い負荷を背負いながら歴史研究の道を切り開いてきたことに心から感謝申し上げます。歴史を学ぶことは鏡を見るようなもので、自らを正すことができます。歴史と真正面から向き合うことで、ファシズムの再燃を防ぐことができます。今日あらためて、石田先生がこれらの活動を続けてきた意義を深く実感しました」。

ここには「反日感情」も「報復心」もない。彼女が喜びを感じているのは対日戦の「勝利」というより、「自立」と「復興」に邁進できる現在の尊さについてだ。そして、二度と「独立」を脅かされない強さを得たことへの誇りである。彼女自らが歴史に学ぶなかで身に付けた確かな歴史観、民族観は、“民衆理性”と呼ぶほかない。そこから見れば、日本で拡がる歴史の歪曲や、戦争責任の否認・曖昧化は、再び現れた危機だと映る。だからこそ、二度と侵略を許さず、独立を守り抜くことを誓う“平和と正義”のパレードだったのだ。本来あの現場に立ち会うべきなのは、彼女のように階級意識に目覚めた人民である。彼/彼女らこそ、私/私たちが何者なのかを映す「鏡」だ。現在の日本は“侵略と抑圧の側”にあるのか、それとも“平和と共存の側”にあるのか?

日本から参列していた近代中国史の専門家が、“軍事で近代化を進めるのは、過去の日本が失敗した道だ”と語るのを耳にした。侵略のための軍備増強と、それを阻むための軍事力を同一視していては、この式典で市民が感じた誇りの意味を捉え損ねるだろう。「中国に利用されないように」と式典出席の取り止めを各国に呼びかけた日本政府について、吉林省での国際会議で同席した中国の研究者がコメントを送ってきた。「私も本当に理解できないんです。単純に中国が嫌いというだけなんでしょうか」。

あるいは、イスラエルによる大虐殺が続くパレスチナの被害者なら、この式典の意義をどう受け止めるか、と問い直せば分かりやすくなるだろうか。それでも「国威発揚」「党の正統性」のための軍事パレードだと見えるのなら、戦中だけでなく現在まで続く侵略、虐殺、制裁の「前史」を捨象し、不均衡・不公正な世界のあり方を「国際ルール」として正当化しているからではないか。正しく未来志向であるためには、いま侵略と闘っている人民の立場と観点に立つことが出発点になる。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「未来志向」を求めて(5)

葛藤と沈黙を平和に転じる:撫順戦犯管理所を訪ねて

胡艶紅 華東師範大学専任講師

石田隆至

人民日報海外版日本月刊 2025/8/23 09:00

戦争の傷痕は、もう癒えたのだろうか。日本とのはざまで暮らしてきた中国人の私にとって、80年前に終わった戦争は、心の奥底に霧のように立ちこめる戸惑いの源であり続けてきた。

1980年代生まれの私が祖父母らの語りや教科書を通じて知った日本は、まずもって侵略者の姿である。良い印象は持っていなかった。しかし、大学院生時代にアルバイトで接した日本人たちは誰もが誠実で親しみやすく、それまでの日本イメージとは違っていた。その後、日本に留学して親切で友好的に接してくれる人々と暮らすなかで、それが現実の日本だと感じるようになった(写真1)。

写真1:日本の市民との餃子作り(中央筆者)

ただ、そうした平穏な日常が突如として切り裂かれる瞬間があった。戦争が話題になる時である。例えば、授業で侵略戦争の話になると、教室はたちまち静まり返る。日中関係の冷え込みに心を痛めても、歴史の背景には誰も触れようとせず、話題を逸らす。戦争は「過去のもの」となったわけではない。十数年も日本で暮らすなかで気まずさをほとんど感じなかったのは、多くの日本人が戦争の話題を避け、私もあえて口にしなかったからだった。実際には越えがたい溝のようなものが横たわり、長く暮らすほどその存在を実感するようになった。

それこそが、戦争の傷痕なのだと感じさせられた印象深い経験もした。

初めて来日した年、山形の合宿教習所で中国出身の友人たちと運転を習っていた。朝食時に中国語でお喋りしていると一人の老婦人が突然近づいてきた。彼女は言葉を詰まらせながら侵略戦争の謝罪をしたいと述べ、返事も待たず深々と頭を下げた。直接の被害者ではない私たちに何を詫びているのか。ピアノの前で悲しげな曲を弾く彼女を、黙ったまま見守るしかなかった。

もう一つは、フィールドワークの授業で静岡の小さな漁村を訪れた時のことである。90歳を過ぎた漁師は、私が中国人だと分かると急に話題を変え、中国での戦場体験を語り始めた。日本兵の悲惨な境遇を繰り返し口にし、自らの部隊が激戦でほぼ全滅し、自分だけが生き残ったと痛ましげに回想した。漁村の暮らしに話を戻そうとしても彼は意に介さず、兵士の名簿や作戦地図、表彰状などを次々と取り出して見せた。家族の制止も気に止めない。侵略戦争の最前線にいた日本兵から率直な思いを聞いたのは初めてだった。ただ、彼が見ていたはずの中国人やその被害についてはまったく語らない。山形の老婦人とは違って謝罪でもない。私を前にして、なぜ自分たちの無力さや悔しさばかりを必死に伝えようとしたのか理解できなかった。この老兵もまた戦争の傷が癒えていないことだけは感じ取れた。

留学を終えて帰国し、大学で「中国近現代史」を教えることになった。侵略戦争期の歴史を扱い、戦争犯罪の実態を論じるときには、学生と共に怒りや憎しみに駆られそうになる。同時に、日本で出会った優しい市民や二人の老人のことも脳裏に浮かび、複雑な感情に戸惑う。両国の人々の感情も理性も大事にした平和観をどう見出していけばいいのか。

6月に中国・撫順の戦犯管理所陳列館を訪ね、大きな示唆を受けた。ここは1950年にソ連から引き渡された日本人戦犯を収容した施設で、元は日本軍が中国人を拘束するための監獄だった。新中国成立後に改修され、内部に監獄特有の重苦しさはなく、明るく開放的だった。居室は広く清潔で、劇場や医務室、浴室に菜園まで備え、設備の整った学校のようだった。展示は、日本人戦犯の更生と裁判の歴史を三部構成で紹介している(写真2)。

写真2:撫順戦犯管理所の展示の前で

第一部では、戦犯が中国で行った残虐行為と収容の経緯を示し、彼らの戦時中の悪行を誰もが理解できるようになっている。第二部では、新中国の人道主義的な戦犯待遇や寛大な判決結果を描く。なぜ厳罰を与えなかったのかと疑問を感じる見学者もいるだろう。第三部では、罪を認め悔い改めた戦犯たちが、帰国後に平和団体(中国帰還者連絡会)を結成し、社会からの排除や右翼の圧力に直面しながらも、粘り強く反戦平和と日中友好に尽力したことが紹介される。

見学していた高校生に感想を尋ねてみた。「あれほど侵略されたのに、私たちは戦犯に寛大すぎると最初は納得できなかった。でも、彼らが帰国後に中日友好のために尽くしたと知り、それならば受け入れられると思う」。

実際、収容当初の戦犯たちは尊大で傲慢だった。管理所の職員たちは中央から戦犯の人格を尊重するよう指示を受けたが、耐えきれず苦悩した。それでも根気強く更生教育を続けた結果、戦犯の内面が揺らぎ始める。学習や討論を経て、過去の自身の行為を一つ一つ書き連ねるなか、はじめて自身が言い訳のきかない加害者だったことに気付き、衝撃を受けた。

展示の前でふと、あの漁師のことを思い出した。彼の心には深い葛藤が渦巻いていたのではないか。だからこそ、頑なに自分たちの被害ばかりを語り続け、最後まで謝罪しなかったのではないか。それに対し、戦犯たちは苦悩しながらも自身の加害者性を受け入れることで葛藤を解消した。そうしてはじめ、管理所職員や検察官もまた戦争被害者としての葛藤を抱えていることに気付けた。

もちろん、罪と向き合うには計りしれない勇気が要る。彼ら自身の内面の闘争に加え、戦犯であっても更生できると信じ、それを歴史の必然にしようと新中国が努力していなければ不可能だった。この歴史が教えているのは、平和とは自然にもたらされるものではなく、痛みを抱えた人々が葛藤の中でそれぞれの過去を乗り越える選択を重ねた結果だということだ。歴史に学び、記憶するのは憎しみを引き継ぐためではない。過去を避け、沈黙していては平和を手にすることはできない。学生たちにそう伝えたいと私自身が思えるようになった。

加害者であれ被害者であれ、戦争がもたらした傷痕に正面から向き合い、感情や記憶、理性を一つ一つ解きほぐしていくことが、私たちを分断する深い溝を少しずつ埋めていく。過去に真摯に向き合うことだけが、自他の傷を癒やし、和解をもたらす。第二の故郷とも言える日本を想う者として、両国の人々が痛みと沈黙を乗り越え、ともに歴史に向き合い、世代を超えて真の友好を築くことを願ってやまない。〔本文は上海市哲学社会科学規画課題「‘中归联’及其和平实践活动的资料整理与研究」(2023BDS009)」の成果の一部である。〕

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「未来志向」を求めて(4)

武漢在住日本語教師が見た中国

文/中村伸一 中南財経政法大学外籍講師

石田隆至

人民日報海外版日本月刊 2025/7/19 09:00

思いがけず中国で日本語教師をすることになって、はや8年が過ぎた。「普通の日本人」だった私が中国の学生や市民と過ごすなかではじめて気付いたこと、少しずつ見えてきたと感じることがある。中国の捉え方が変わるなかで、日本社会についても見え方が変わってきた。

もちろん、この広い中国のすべてを知っているなどと思っていない。遼寧省大連市、湖北省恩施市と武漢市の3つの大学での限られた体験に過ぎない。それでも、私が触れた中国の現実の幾つかを“ミクロな日中関係”として読者と分かち合ってみたい。

一つは、中国社会に対する「権威主義的」というイメージである。日本のメディア等では中国を語る際に、この言葉が多用される。公的機関は一部の権力者の考えだけで運営され、大多数の構成員の主張や権利が蔑ろにされているとの見方が支配的である。私自身も以前はそのイメージを共有していた。しかし、実際に中国で生活してみると、人々の声を政策に反映させるための特徴的な回路が各層に備えられていることに気付く。

例えば、中国共産党が伝統的に推進してきた「調査研究」がある。簡単にいえば、日常生活で人々がどのような課題や困難に直面しているのかを調査し、それを政策や組織運営に反映させようとする取り組みである。担当幹部が地域コミュニティや職場などの現場を自ら訪れ、草の根の人々から直接意見を聞くところに特徴がある。

写真1:職場での「座談会」

勤め先の外国語学院でも昨年11月末にそうした趣旨の「座談会」が開かれた。副校長をはじめとする数名の担当幹部が、共産党員ではない教員や私のような外国人教員など十名ほどの出席者に対し、大学の教育カリキュラムや運営方針などについて一人一人から意見を求めた(写真1)。私は当時、学生との交流を兼ねた会話練習の場として「日本語サロン」を企画していたが、学内に適当な場所が見つからず、担当職員も消極的で困っていた。思いきってこの話をしたところ、会議に参加していた担当幹部がその場で担当職員と調整し、活動場所を手配してくれた。他の教員らの批判的意見を含む熱い議論や、私のような現場の教員が抱える日常の小さな問題に対しても担当幹部が迅速に対応する姿勢から、「座談会」が単に形式的な意見交換の場ではないことが感じられた。こうした場が中国全体で幅広く持たれているという。日本では「陳情・請願」など市民が議員らに“お願い”に上がるが、それとは別の形の人民民主の日常といえる。

もう一つは、過去の戦争に対する認識である。戦争の話題は「重くて敏感な話」として職場でもプライベートでも語られる場は決して多くはない。それでも何度か中国の人々の声を聞く機会があった。

写真2:学生との交流場面

湖北民族大学にいた頃、スピーチコンテストに参加した学生が「日中国交正常化50周年 私のメッセージ」というテーマで語ったエピソードが印象に残った(写真2)。彼女は帰省時に年配者に大学での専攻を聞かれた際、「日本語」とは答えづらく「外国語」と答えた。戦争による被害が原因で日本に複雑な思いを抱く人もいるため、そうした感情に配慮して「日本語」と言えなかったという。彼女はフィギュアスケートの羽生結弦選手のファンだが、一方で日本の政治や戦争責任への姿勢に違和感を持つ人の気持ちも理解している。中国では毎年、7月7日(盧溝橋事件)や12月13日(南京大虐殺)などの節目に「勿忘国耻!(国恥を忘れるな)」の言葉とともに被害の深刻さや「抗日」の記憶が語られ、犠牲者への黙祷が捧げられる。アニメやドラマなどを通して日本に親しみを感じる若者も、一方で侵略を否定したり美化したりする日本に困惑する。その複雑さは以前には見えていなかった。

一昨年の12月には浙江省桐郷市でのフィールドワークに参加した。地元の戦史を調査する沈涛さんから、1937年12月に当地で日本軍による集団虐殺があったことを教わると同時に、当時を知る3人の老人からお話を伺った。戦争被害者から直接話を聞けるのは中国にいるからできることとはいえ、少し緊張していた。日本軍の暴力や脅迫による日常的な食糧供出などの被害が昨日のことのように語られた。傍にいたお子さんたちは「子供のころから何度もこういう話を聞いた」という。被害の記憶が当事者から子世代へと受け継がれているのに比べ、日本では加害の記憶がほとんど語られないことに気付かされた。私が子供時代に親戚から聞いた戦争体験は食糧難などの苦労話が中心で、学校での平和教育も原爆被害などが強調されていた。

私の緊張をよそに、古老たちは「今の世代の日本人には関係ない」と私たち日本人の訪問を歓迎してくれた。ただ、耳にした過酷な被害体験は「あなたたちの国は何をしたのか?」と問いかけているようで、自分は本当に無関係なのかという思いが残った。

後になって、子供の頃に言われた言葉を思い出した。ボサボサ頭の私を見た戦中生まれの年配者は「そんなチョウセンジンみたいな髪をして。早く散髪に行ってこい」と言っていた。侵略戦争を支えた祖父母世代の社会規範や差別意識から自覚的に断絶する取り組みがほとんどなかった以上、孫世代の私たちもそれを摂取しているのではないか。

そんな自分が中国で日本語教師をすることの歴史性を自覚したいと考え、2年前に大学院に進学した。中国東北の植民地統治下の高等教育を対象に史料を読み込むと、戦時中の周辺民族に対する蔑視的眼差しが溢れていて驚いた。それは「先進的な日本人は近代化が遅れたアジアの人々を教導する」という理路として正当化され、植民地統治を支えていたことを知った。現在もその眼差しと無縁でないが故に、「権威主義的」な中国は西欧由来の民主的制度を備える先進的な日本に学ぶべきという意識が生じるのではないか。原爆や食料難といった被害や苦しさばかりが見えて、中国や朝鮮半島の人々が経験した被害や苦しみをなかなか見ようとしないのも同じ連続性がもたらしているのではないか。

時代の変化の中で何が変わり、何が変わらずに戦後世代の私たちに摂取されたのか、戦後世代の私たちが知らぬ間に戦前の構造を再生産していないか、自問し続けていきたい。日本の現在に複雑な思いを抱きつつ、被害者への黙祷を続ける中国の人々に応えられる未来のために。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「未来志向」を求めて(3)

被爆二世として、海軍兵士の息子として

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2025/6/20 09:00

2024年10月、被団協(ひだんきょう)(日本原水爆被害者団体協議会)に対するノーベル平和賞決定の報道が流れた。被爆者や反核平和活動家の間で喜びの声が拡がった。

上海にいた私は、何人かから「今回のノーベル平和賞についてどう思うか」と聞かれた。彼らは小声で、どことなく言いにくそうだった。中国の人々にも原爆被害の深刻さはよく知られ、戦争を憎み、平和を求める気持ちは共通している。ただ、被爆者もまた中国・東南アジア等への侵略戦争に加わり、支えた側にいたはずで、その関係をどう捉えているのかと聞きたかったのだろう。

原爆被害と侵略戦争との関係性について「自分事(じぶんごと)」として向き合ってきたのが、前回紹介した岐阜の高校教員・今井雅巳さんである。学生たちを前に実物にもの語らせる平和学習を続ける彼は、被爆二世でもある(写真1)。父が広島で被爆しており、かつては今井さん自身も「戦争被害者」だと認識していた。岐阜の被爆者団体の役員も務め、多くの被爆者が今回の受賞に沸き立つのも十分理解できる。被爆者への差別と不遇を自身も経験してきたからだ。

写真1:被爆二世健康記録簿を手に

しかし、今井さん個人の問題意識はやや異なる。

被爆者の戦争観はもっぱら「被害者」として語られる。これは、戦後の平和教育が「戦争被害」の学習に終始してきたことと重なる。平和教育といえば、「戦争の悲惨さ」「食糧難」「愛する家族の死」「空襲・原爆」と戦争被害ばかりが教えられてきた。被爆者による核兵器廃絶運動も「再び被爆者をつくるな」「私たちの体験を通して人類の危機を救おう」と語られる。自分たちはなぜ被爆者となったのかという当然の問いが立てられることは少ない。

戦前・戦中の広島は軍事産業が集積する有数の軍事拠点で、大本営(だいほんえい)が置かれたこともある。中国侵略の兵士を乗せた船も広島の宇品(うじな)港から出航した。だからこそ、原爆投下の対象になった。中国や朝鮮半島から見ても、広島は「加害の地」としてまず映る。被爆者がその悲惨さを叫ぶだけでは、アジアの人々には受け止められない。戦争責任が繰り返し否認される戦後の情況を知ればなおさらだ。被爆経験が日本という枠を越えて人類的な課題とされるには、「被害者としての運動」を脱する必要があった。

手がかりは足元にあった。今井さんの父は、海軍の兵士だった。足取りを辿ると、オーストラリアに近いソロモン諸島での戦闘に加わっていた。また、生まれ育った岐阜の各地には、中国や朝鮮半島からの強制連行の跡があり、何より戦場から戻った元兵士たちが暮らしていた。被爆者となった父は南洋諸島では加害者であり、空襲を受けた岐阜市民は中国や朝鮮半島の人々に奴隷労働や虐待を科していた。

苦労や手柄話しか口にしない元兵士が多いなかで、戦場の実相を語る当事者との出会いも転機となった。県内の元兵士や憲兵から体験を聴き取ると、「これが人間のすることか」と恐怖を感じた。彼らは1950年代の新中国で戦犯となり有罪となるも、寛大措置を受けて釈放された人々だった。帰国後に中国帰還者連絡会(中帰連)を結成して平和活動を続けた。高齢のため2002年に中帰連の全国組織が解散し、後継組織「撫順の奇蹟を受け継ぐ会」が結成されると、今井さんは岐阜支部長に就いた。「撫順の奇蹟」とは、戦犯らが収容先の撫順戦犯管理所で全面的に罪を認め、人間性を取り戻した経過を指す。帰国した戦犯たちは、自身の加害行為を社会にむけて発信することが、戦争を繰り返さないための平和実践だと考えてきた。

写真2:挨拶に立つ崔仁傑氏

後継組織への継承の集いに、撫順戦犯管理所で管理教育を担当した崔仁傑(ツゥェレンジエ)氏が出席していた(写真2)。崔氏は若い世代の組織を支えたいと語る一方、「中国にとって『撫順の奇蹟』は存在しない」と言明した。「人として当然の扱いをすれば、人としての心を取り戻す」という周恩来首相の指示を徹底することで戦犯は生まれ変わったが、それは苦渋に満ちた任務だった。反抗的な日本人戦犯を前に湧き上がる報復感情と闘いながら、まず自身を生まれ変わらせるまで葛藤を重ねた。奇蹟ではなく必然にするための渾身の努力だった。

崔氏の戦後責任観も衝撃を与えた。若い世代には直接の戦争責任はないが、「加害民族の末裔」としての自覚は持ち続けなければならないと訴えた。一般的な日本人の感覚からすると、相当重みのある言葉である。加害にも目を向けようとする後継世代にさえ、戦争被害者を捉えて離さない苦悩の深淵さが見えていないことを突き付けられた。

落差を埋めるべく、中帰連の経験を含めた加害の歴史に多くを学び、市民にも拡げる活動を重ねた。2015年には「戦後70年展・ぎふ」に参加し、日中アヘン戦争、南京大虐殺、韓国併合、強制連行・地下壕の他、中帰連に関する展示を行った。

中帰連会員の多くは、残虐行為に手を染めるきっかけとして「実的刺突(じってきしとつ)」の経験を語ってきた。入隊まもない訓練中の兵士に、生きた中国農民や「捕虜」を的にして銃剣で刺し殺させる。中帰連の会員は所属部隊や侵攻地が違っても多くが経験しており、日本軍として組織的に実施していたことが窺える。「普通の市民」が抵抗感なく残虐行為ができるようになる仕組みを伝える展示は、過去を現在に繋ぐ上で不可欠だった。

今井さんがその内容を母に話したところ、「父ちゃんも昔、『銃剣で人を刺し殺した事がある』と語っていたよ」と戦後70年目に初めて知らされた。陸軍だけでなく海軍でも「実的刺突」が強制され、父は被爆者である前に戦争犯罪者であり、その「息子であることの重さに打ちひしがれ」た。崔仁傑氏のいう「加害民族の末裔」は、加罰的な責任論ではなく歴史的事実だった。

現在の今井さんは、加害兵士の息子であり、被爆二世でもあるという二重性を保持したまま行動し、発信することで、被爆経験の「被害者」性を内破しようとしている。さらに、東電福島第1原発の事故や汚染水の海洋放出を経た今、原発も含めた全ての核廃絶を唱える。原発の容認は未来の生態系に対する潜在的核加害・核加曝者になると考えるからだ。この根源的な問題提起には、中帰連の人々に見られた反省の徹底性が二重写しになって浮かぶ。自身の加害行為を深く反省した彼らは、その反省さえ新たな過ちに繋がらないかと晩年まで自省を深め続けた。崔氏のいう「加害民族の末裔としての自覚」は、今井さんを通じて未来の平和への責任を呼び起こしている。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「未来志向」を求めて(2)

戦後80周年、“平和主義”の現在地

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2025/5/21 09:00

未来の平和を担うのは、子どもたちや青年の世代である。彼らの戦争/平和観は未来の東アジアに直接繋がっていく。

今年4月はじめに、岐阜県瑞浪市の強制連行跡地を訪れる機会を得た。航空機の地下工場建設のため、中国と朝鮮半島から強制連行された人々が奴隷労働に従事させられた。暗い地下道で換気も悪く、ツルハシでの手掘りが危険で困難だったことが感じ取れる(写真1)。中国人330名のうち39人が死亡した苛酷な現場だった。朝鮮人は900名以上が連行されたというが詳細は判明していない。他の現場を訪れた時もそうだったが、こうした歴史遺跡を守り抜いているのは高齢の日中友好人士が多い。

写真1:地下道の跡

地下工場の真上には慰霊の念を込めた「日中不再戦の誓い」の碑が建つ。碑の下にあるベンチでは、小学生数人が遊んでいた。戦後80周年記念番組を製作している中国の取材スタッフが同行していたことから、子供たちは機材に関心を示していた。声を掛けると交流が始まった(写真2)。目の前にある不再戦の碑について聞いてみた。子供たちが知っているという戦争は、広島・長崎の原爆と沖縄戦だけだった。戦争といえば都市空襲というイメージなので、戦場は日本だと思い込んでいる。中国や朝鮮半島など国外が主戦場だったという認識はほとんどなく、「日本が敗けたの?」と驚いてさえいた。

写真2:不再戦の誓いの碑と子どもたち

私自身が同じ小学三、四年生だった頃も、平和学習といえば原爆被害が中心だった。ただ、植民地支配や虐殺の歴史などもある程度学んだ。日本が中国や朝鮮半島を侵略し、敗戦したという認識は持っていたと思う。ここで出会った子供たちが特殊だったのか、それとも、侵略加害の前史を曖昧化する日本の“平和教育”の趨勢が実際に加速しているのか。ネットや書店には日本の侵略性を否定する言説が溢れる。“謝罪を終わりにする”という「安倍談話」もほとんど問題視されなかった。「被害者意識」に根ざした“平和主義”がもはや日本社会に定着していると考えた方が自然だ。戦争を直接体験した戦中世代さえ、多くの被害者を苦しめたという深い自己反省から平和主義に転じたわけではない。戦争はもう懲り懲りだ、戦争は悲惨だからなくそうという一般論としての“平和主義”がこの国の戦後を支配してきた。

子供たちには、この下の地下道には中国や朝鮮半島から無理やり連れてこられた人が何百人もいて、殴られながら危険な作業をさせられたこと、実際に多くの人が亡くなり病気になったことを話した。ろくに服も着せず、食事さえ満足に与えなかった事実も伝えた。そして、二度とこういう過ちを繰り返さないように誓って作ったのがこの碑だと紹介した。はじめて聞く話のようで、子供たちは幾分怪訝な顔をしていた。ただ、話しているうちに彼ら自身が、二度とそういうことにならないよう平和を守ろう、仲良くしようと口にし始めた。事実を伝えればきちんと理解し、他者の苦しみを感じ取り、何をすべきか判断する力を持っている。子供たちにどのような学校教育を行うのか、市民にはどんな社会教育が必要なのか、未来はそれで大きく変わりうる。これまでの独りよがりの“平和教育”、「被害者」としての“平和国家”アイデンティティでは、隣国と未来を共有できないままである。

子供たちに語りかけたのは地元岐阜で国語教員を務める今井雅巳さんだった。今井さんは長年、郷土の戦争遺跡や体験の掘り起こし、保存に取り組んできた。強制連行や731部隊、アヘン栽培などの戦争犯罪に関与した元兵士らの聴き取りも続け、加害の側面にも向き合ってきた。岐阜大学の平和学講座ではその取り組みを学生たちに伝えてきた。テレビ取材班は地下工場を訪れる前に今井さん宅を訪ねて、平和教育と学生の反応についてインタビューした。

博物館学芸員の経験を持つ今井さんは、現物を使った平和教育を重視していた。自宅広間に竹槍、木銃、銃剣、拷問道具のほか、ヘルメットや女性が着ていた割烹着などを拡げ、中国人スタッフに一つ一つ説明しながら授業の様子を再現した(写真3)。

写真3:銃剣を手に説明する今井さん

取材に当たった20代の中国人プロデューサーは、やがて不思議そうな顔で質問した。「平和学なのに、学生に平和を生み出す方途や理論を教えるのではなく、戦争の時代の道具や使い方を教えるのはどうしてですか」。

今井さんは、学生だけでなく教員である自身ももはや直接の戦争体験がない、だからこそ必要だと力説する。「実際の武器や道具を見て、触って、戦闘とは何だったのかを自分で感じ、想像する。モノの向こうにどんな相手がいたのかにまず思いを巡らせることが必要です」。銃剣や拷問器具に触ったこともない学生たちは、当時それを誰に対して使ったのか、どのようにして殺そうとしたのかを、はじめて具体的に想像し始める。そうするなかで、「“どんな戦争”だったのかを考えるようになっていくんです」。武器を持って他国に押し入れば、そこに被害者が生まれる。被害事実を加害側が曖昧にしたり蓋をしたりするなら、過去は“歴史問題”になって次の世代に引き継がれていく。戦争の実態を知らないと、日本は既に「平和」なのになぜ平和を学び、追求する必要があるのか分からないと思い込んでしまう。そうなると、「どんな平和が必要なのかも分からないままになります」と今井さんは強調した。

“歴史問題”を取材する若いスタッフにとっても、戦争そのものははるか遠い時代の出来事と感じるのだろう。怪訝な表情を残しながら、返す言葉なく頷いていた。これは、中国の若い世代にとっても戦争/平和が抽象的なものとして捉えられがちであることを示している。戦争や戦後の混乱を直接経験した世代と現在の若い世代との間にある落差に比べて、日中の若い世代は置かれた情況にある種の共通性がある。戦争体験者がほぼいなくなった戦後80年のいま、<過去に対する運命共同体>を生きている。戦争に関する情報や意味付けが溢れ返るなか、それに自分なりに向き合うだけの身体経験がない。逆にいえば、「分からなさ」を出発点にして、事実を確かめ合いながら等身大で向き合っていける地平に立っているといえる。手探りで過去に向き合うという<現在>が、日中間あるいは東アジアで共有可能な新たな<平和主義>を拓く微かなルートになりうる。今井さんがその先駆者であることは次回に述べたい(続く)。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「未来志向」を求めて(1)

父の抗戦経験につながる今

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2025/4/21 09:00

戦争が終わった時点から80年も経った「今」は、当時からすれば十分に「未来」だった。「未来志向」という言葉は、戦後ほどない頃から使われてきた。未来だけを見ても、より良い未来は作り出せそうにない。

未来は、現在そして過去と繋がっている。もし昨日までの記憶をすべて無くしたら、今日をどう生きればよいか分からなくなる。周囲の人たちには昨日の記憶があるなら、自分だけが勝手な現在や未来を作るわけにもいかない。時間は連続しており、しかも隣人と共有している。

未来志向とはどうあることなのか、多様な人物や出来事に光を当てながら見出していく連載にしたい。筆者の他にも中国と日本の境界に生きる人の声も伝える。

* * *

まだ肌寒かった3月はじめの北京で趙阿萌さんに再会した。8年前に山西省太原市で、軍人だった父の戦争体験を聴かせてくれた。

この日、趙さんが話し始めたのは、ごく最近、現地視察で訪れた東京の病院についてだった。患者に安心感を与える治療環境、分かりやすい動線、華美さを排した効率的な空間に感心したという。中国の病院で何度か治療を受けた私には、やや褒めすぎにも聞こえる。ただ、彼のように、日本の優れたところを取り入れるべきと考える人たちは決して少なくない。世論調査では日中間の相互イメージが悪化していると報告されているが、私の周囲では日本への評価はきわめて高い。良くないのは、侵略の事実を否定し、戦争責任を曖昧化する姿勢ぐらいだろう。

趙さんもそうだ。彼は父の抗日戦を今年もう一度文章にしたいと語った。日本社会には学ぶべきところと、憂慮すべき側面が同居していることを肌で感じ取ったのだろう。彼の目に映った日本の現在は、過去とも未来とも繋がっている。世論調査はこの複雑さに迫れているだろうか。

趙さんは「父の足爪」について書く予定という。子どもの頃、彼の父が自分では足の爪を切れず、妻に任せているのを見た。「男のくせに自分で切らずに恥ずかしい」と父をからかった。周囲の人から聞かされた「お父さんは戦闘の英雄だ」という評判と相容れなかったからだ。事実は、父が抗日戦争のなかで足に大怪我を負い、感染症がずっと治らず、爪が分厚くなって自分では切れなかったのである。父本人はそんな話もせず、事情は知らないままだった。

趙阿萌さん(左)と筆者

体験を直接聴いたのは一度だけだった。1993年、70歳を過ぎても多忙な父から連絡があり、太原市で車を手配するよう言われた。父の指示で、戦時中に競馬場だった場所を探し回った。父はときどき車を止めて歩き出し、やがて柏の林の近くにある川の曲がり角に辿り着いた。父は「ここだ」と言って、当時の出来事を語り始めた。

1942年7月、父は日本軍の捕虜の一人としてそこに連れて来られた。道路修理のためと道をならし、穴掘りをさせられた。やがて、少し離れた林の奥から、中国人女性の罵声や呻き声が聞こえてくると、誰もが情況を察した。日本兵はすぐに彼らを銃剣で脅して縛り上げ、跪かせた。日本軍の将校が現れると縛られた八路軍の捕虜を一列に並べ、若い日本兵たちに「生きた的」として銃剣で刺すように命じた。後ろの列にいた父はたまらず、縛られた紐を力任せに引きちぎって川へ走り出した。日本兵が銃剣を構えて追ってきたが、父は彼らを蹴り飛ばし、川に飛び込んだ。夏で水量は少なかったが丸石や枝が散らばっていた。重い軍靴を履いていた日本兵は川の中を走れず、岸から追いかけた。父は常に身体を鍛えていて体力に優れ、日本兵よりも速く川底を走った。日本兵が銃剣に弾丸を装填していなかったのも幸いだった。走りながら周囲を観察した父は、遠くに村があるのが見えた。川の地形や枝で身体を隠しながら村に逃げ込んだと見せかけ、日本兵が村へ向かっている間に追跡を振り切った。逃げる途中で靴を失い、川の中を走るうちに枝や石が肉に刺さり、骨まで見えるほどになった。爪も剥がれた。

今思えば、父はどれほどの痛みに耐え、どれほどの意志力を持っていたのか。あの状況で一人で逃げ出せたのは、まさに奇跡だった。

趙さんはここまで淀みなく一気に語った。続きを紹介する余裕がないが、何度も機転を利かし「九死に一生を得る」エピソードの連続に聴き入った。

私は、彼の父がどんな語り口だったか聞いてみた。「父はとても冷静」に語り、むしろ趙さんの方が「心は平静ではなかった」という。「不屈の精神と革命の志に大きな衝撃を受け、深く教育された」。

父がこうした機会を設けたのは、戦争体験を次の世代に継承させようとする取り組みが背景にあったという。「未来志向」が奏功し、日中間に歴史問題など存在していなければ、不要だったかもしれない。趙さんは日中が手を携えて発展する「未来」に生きていたかもしれない。

むしろ、これだけ苛酷な経験をしながら父子ともに冷静に語り、個人的な怒りや恨みを発することもない。世代間の「教育」の機会としてさえ捉えている。

この感覚には既視感があった。2009年に住岡義一という元戦犯に話を聴いたことがある。住岡は山西省で従軍し、新中国の戦犯裁判で懲役11年の判決を受けた。趙さんの父が刺殺の淵に立たされた時、命令を下した将校の一人が住岡だった。裁判では、当時30代だった趙さんの父が住岡に対する告発状を提出している。日常的な虐待に対する激しい怒りに満ちた内容で、90年代の語りとは掛け離れている。

住岡義一さん(右)への聴き取り

住岡は高齢と病気のため記憶がかなり薄れていた。しかし、「有期刑判決を受けた45人の戦犯のうち、最後の一人として生きていることについてどう思うか」という質問にはしっかり答えた。「まだ反省が足りていないという意味でしょうか」。住岡は、他の帰国戦犯らとともに平和活動に取り組んだ。筆者らの訪問時は、自身の加害行為の記録を遺そうとしていた。彼自身の反省だけでなく、彼が働きかけてきた戦後日本社会の「反省」も、そのための自身の努力も「足りない」という反省のように聞こえた。

住岡も趙さん父子も、戦争体験を個人的なものではなく共同体の経験や責任として、あるいは、過去ではなく現在そして未来と繋がったものとして捉えている。8年前、住岡の「反省」を伝えた時、趙さんはただ静かに頷いていた。過去を正しく共有できれば、現在と未来を共有できる。被害と加害の間に橋を架けることができる。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

長すぎた「戦後」に向き合う(7)

アニメ動画で切り拓く新時代の日中友好

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2024/9/23 09:00

日本の若い世代にとって、中国は経済発展が続き、先端技術の導入も進む未来を感じさせる国と映っているだろう。日本のメディアは中国の成長減速をことさらに取り上げるが、日本の若い世代にとって切実なのは自国の長期不況だ。彼らは好景気を経験したことがない。何とかしたくても随所に古い体質が残り、変化を妨げがちだ。中国観は年長世代とも違っている。日中友好世代は、侵略戦争の負い目もあって経済援助や投資を通じて交流を深めようとしてきた。若い世代の間でそうした責任意識が先行することは稀だ。

他方で、中国の若い世代は幼い頃から日本のアニメや漫画などのサブカルチャーに親しみ、先進国の日本に憧れを持つ人が少なくない。日中間の歴史問題が湧き上がると、成熟した文化や福祉制度をもつ日本で、どうして先の戦争を正当化する風潮が強いのか不思議に感じている。

だとすれば、若い世代の感覚で新たなスタイルの日中交流を生み出すことが、時代を切り拓く鍵の一つになるだろう。本連載の最終回は、積極的にそれにチャレンジし、文字通りに「戦後」を生み出そうとする取り組みに触れてみたい。

* * *

いま世代を問わず、四六時中スマートフォンを手にしている。若い世代の特徴は、動画メディアを通じて多様な情報に接することだという。そこに可能性を見出し、良質の情報をYoutubeやTikTokなどの短い動画を使って発信する試みが増えている。2024年の年初に開設された「もえりなちゃんねる」もその一つだ。もえちゃん、りなちゃんという二人の可愛い萌えキャラが進行役になり、魅力的な人物や話題のニュースをアニメで紹介する。作成したのはIT関連業務を手掛ける40代の本多利也とそのチーム。エジソンから孫文、ダボス会議まで取り上げられるなか、李徳全(1896-1972)の回はやや異色だ。日中戦争期から戦後の日中関係で活躍した中国人女性だが、知る人は少ないだろう。本多は、「アニメだと戦争ものの動画でもすんなり観れる」と力を込めた(写真1)。

写真1

実際に観ると、戦中戦後の複雑な日中関係のなかで李徳全がどんな困難に立ち向かったのかが、15分で見事に理解できる。動画のもつ力を感じる。その繊細な編集技術に載せられて強く印象に残るのは、開拓者としての李徳全の姿勢だ。女性や子供の人権がほとんど顧みられることがなかった戦時中の中国で、婦人解放や衛生向上、戦災孤児の救済に率先して取り組んだ。それが評価され、新中国の初代衛生大臣(厚生大臣にあたる)に抜擢された。戦後も、日中間に国交が存在しないどころか、中国を敵視する日本に対して、民間外交の顔となった。1954年に新中国の要人として初めて日本を訪問するが、暗殺さえ懸念される険悪な情況だった。社会主義国となった中国を悪魔化する警戒感が広まっていたからである。ところが、李徳全は訪問する先々で、中国紅十字総会(赤十字にあたる)代表として多くの市民と活発に交流した。時とともに笑顔溢れる出会いの輪が各地で拡がり、メディアも連日「品のいいおばさん」と好意的な報道に転じた。民間レベルの貿易の下地ができたのもその時である。

李徳全研究会のメンバーでもある本多にとって、こうした李の姿は「儒教や道教の理想主義を体現した人物」として映る。利己的で保身がはびこる現在の日本にこそ伝えたい「カッコいい女性」だという。

実は、日中友好活動に長年取り組んできた年長世代にとって李徳全の名は親しみ深い。訪日時は戦後10年足らずでまだ戦争の暗い影が漂っていた。中国に収容されていた日本人戦犯や残留婦人の帰国を告げた李徳全は、明るいニュースを運ぶ平和の使者だった。戦後東アジアの冷戦体制という複雑な情勢があっての、李徳全だった。

本多はそれを、「偉人・李徳全」としてではなく、一人の民間人女性が人権や国際友好のためにここまでできた、という等身大のストーリーとして描き直した。アニメを観る人は、可愛い萌えキャラと同じ目線で、李徳全の歩みに刺激を受ける。さらに、自分にも何かできるかもしれないと希望を感じ取ることもできる。「幸せになりたい、誰かを救いたいという思いは誰にもある。そのためにできることをした、その象徴が李徳全さんだと思う。誰かのために、友達のために、君もそれができるよ、叶うよということを、動画を通じて伝えたい。人間味のある世界を伝えていきたい」と本多は語る。

アニメの製作にかかわった若いITエンジニアたち――本多の同僚でもある――にも話を聴いた。20代の高橋初音は、李徳全については学んだこともなく、こうした事実にまず驚いたという。李徳全を知らなかったのは、アメリカ中心の歴史観を身に付けていることの表れだと感じたとも語った。

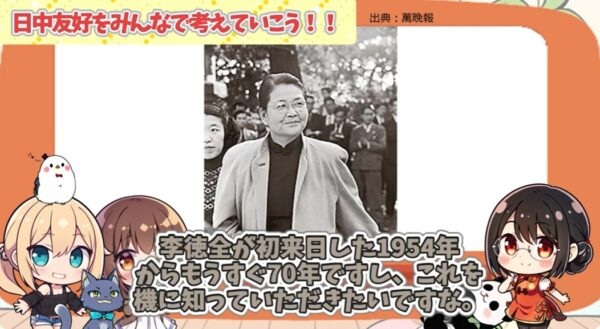

30代の品田竜は、中国がかつて日本の戦犯や民間人にこんなに丁寧に対応してくれたことを知って感激したという。子供の頃からこういう事実を知っていれば、中国への見方も違ってくるのではないか、そういう若い人が政治をするなら活気が出てくるのではないかと語る(写真2)。

写真2(左が本多)

動画作りには苦労が大きかったと口を揃える。キャラの口ぶりの語尾までこだわり、時間と労力を費やしたと二人とも語った。とはいえ、利益に直結する仕事ではない。「テクノロジーは正義のためにある。儲かるとか儲からないという次元ではない」と語る本多には、李徳全のカッコよさが重なって見える。それが若い仲間を惹きつけているのだろう。「“愛”を伝えるツールとして動画がある。一人では無理な話で、仲間やテクノロジーが必要だ」と本多自身が語る通りだ。

アジアで共有したいのは理念や思想だけではない。現実に中国との繋がりを持とうと、本多は今月も北京から上海まで飛び回る。業務提携の可能性を探ると同時に、現代中国の魅力ある姿を記録し、発信する。「中国がこれから巨大マーケットになるのは自明のことで、欧米との付き合いだけでは限界がある」と語ると、たちまち“中国に魂を売ったのか”という反発が返ってくるという。ただ、日中間にはもともと歴史的な共通点も多い。何より「かつて侵略した日本に対して、いま一帯一路のパートナーシップの手を差し伸べてくれている」。この「義」に応えるために、人や会社を結び、動画を作る。若者たちがそれを視聴し、現実の中国に触れる。若い世代にしか切り拓けない日中友好が、確かにそこにある。(完)

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

長すぎた「戦後」に向き合う(6)

他者の痛みを感じ取れる社会に:精神の自由と森井眞

石田隆至 上海交通大学副研究員、張宏波 明治学院大学教授

人民日報海外版日本月刊 2024/8/20 09:00

積極的に「戦後」を終わらせようとした人々もいる。

昨年8月に103歳で亡くなった森井眞はその一人だ。年齢から推察できる通り、学徒出陣で帝国海軍に徴兵されている。敗戦後に大学に戻ると、親友2人が戦死していたことを知った。

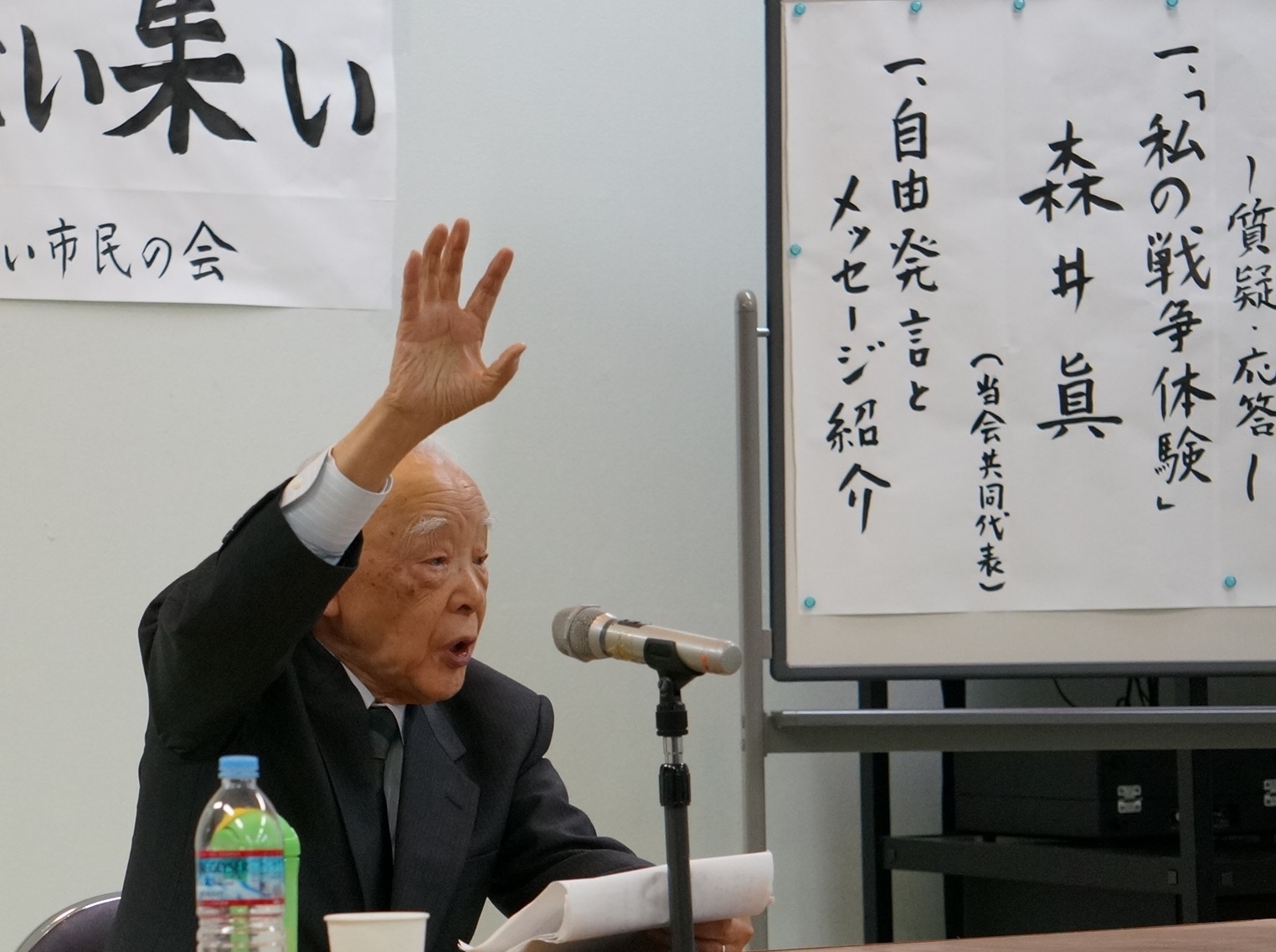

森井が「時の人」になったのは、それから40年以上が経った1988年秋のこと。西洋史の研究者で、明治学院大学の学長職にあった。当時、昭和天皇の重病が連日報道され、街は自粛ムードに染まっていた。その頃、筆者の一人は高校生だった。ネオンが消え、娯楽が自己規制される異様な雰囲気は、社会や歴史への目を開かせる機会となった。「天皇の軍隊」の一員だった森井にとっては、それどころではなかった。戦後に民主化したはずの日本が、侵略戦争を引き起こした「天皇の国」にすぐにでも先祖返りしそうだった。

森井の名で発表した明治学院大学の「学長声明」は、当然のように拡がった自粛ムードに与せず、天皇が逝去しても「当面特別なことはしない」ことを宣言した。「休講にするとか、白金祭〔学園祭〕を中止にするよう学生に勧告するとか、半旗を掲げるとか、そのようなことは一切しない」と。同大学は、なぜそのような判断を示したのか。3つの基準が示されたが、特に最初の2つには、不徹底な「戦後」を終わらせなければとの思いが強く込められている。

1.現天皇個人の思い出を美化することにより、昭和が、天皇の名によって戦われた侵略戦争の時代であったという歴史の事実を、国民が忘れることになるような流れを作ってはならないこと。

2.現天皇個人の意志や感情がどうあれ、「天皇制」を絶対化しこれを護持しようとする主張が、どれほど多くの無用な犠牲をうみ惨禍をもたらしたかを、今後いよいよ明らかにせねばならないこと。

これらは、戦後の日本が「平和主義」を徹底していれば、この段階で宣言する必要はなかっただろう。戦争の反省を踏まえた能動的な平和主義だったのではなく、“戦争はもう懲り懲り”という受動的な平和願望でしかなかったことが浮かび上がる。そこには、「戦争犠牲者」としての自己規定さえ窺える。「学長声明」は、自分たちが何をしたかを曖昧にするのではなく、向き合うことで、「戦後=昭和の後半」に終わりを告げようとした。

「声明」には賛否双方の大きな反響が集まった。

とりわけ、天皇を冒涜する「国賊」「非国民」「卑怯者」だという恫喝、脅迫、攻撃が執拗に続けられた。教職員への嫌がらせ電話や右翼の街宣活動のほか、「国賊学長

森井眞を許すな」と書いたビラが、同大学のキャンパスから最寄り駅まで延々と貼られた。学生の就職内定を取り消すという脅しまで加えられた。時代錯誤だと感じたのは森井だけでなかった。

他方で、自粛ムードに疑問を感じつつも、声を挙げる場がなかった市民からは、多くの激励の声が届けられた。自由と権利を自ら天皇に明け渡し、全体の流れに逆らわない集団主義の根深さを、自身の中に見出した人々もいた。教員だけでなく多くの学生も「学長声明」を支持し、授業期間内に「天皇問題を考える一週間」を自主的に設けて、「学長声明」を足元から実践した。母校を誇らしく思うという卒業生からの声も少なくなかった。

それでも、社会全体から見れば小さなうねりでしかない。同様の声明を出したのは幾つかの大学や学会、平和団体、労組、宗教団体くらい。取り上げたメディアも朝日新聞や岩波書店などで多くはなかった(写真1)。1989年初めに天皇が死去すると、文部省は各学校に弔意を表明するよう通達を出した。弔旗の掲揚、歌舞音曲を伴う行事の自粛、休校措置などの実施が通知された。参考資料として、大正天皇が死去した際の対応を記した文書まで配布された。「学長声明」の趣旨とは対極的に、政府は「天皇の国」としての「戦後」を継続させようとした。

写真1

それからまた35年の月日が過ぎた。昨今も皇室報道は賑やかだが、侵略戦争やその責任と結び付けて捉える観点はますます希薄となっている。他方で、平和主義、戦争放棄といった憲法の柱を「改革」したい勢力は、天皇の存在を政治利用しながら、着実に目的を果たしつつある。生活水準が低下していても軍事費を大幅に増大させる「改革」が大きな反発を生まない現実に、森井なら戦前を想起しただろう。

森井は学長を退いた後も、市民的自由がいっそう狭められていく社会に警鐘を鳴らし続けた(写真2)。森井がそうできたのは、戦争体験者だったからなのか、それともクリスチャンとしての信念だったのか。森井自身はそういう単純化に慎重だった。自身が軍国主義教育を受けた世代で、戦争を通じて日本の領土が拡張していくことについて、特に何も思わない普通の子供だったという自覚があるからだ。日本の領土にされたアジア各国には、「われわれと同じ生身の、心と肉体をもった人間が幸せを求めて一度だけの人生を生きているのだということを思ってみたことがなかった」。ましてや「日本軍が侵略して残虐なことが行われているということなど」知るよしもなかった、という痛覚がある。

写真2

森井が変わったのは、いつどのようにしてか。「戦争が終わって初めて国外に出かけ、戦争中日本軍の手でじつに惨憺たる被害にあったさまざまな国さまざまな地域の人々に直接遇って、そのうらみつらみを語られたとき、私は身のおきどころもない思いで、自分に何が欠落していたかに初めて気付いて愕然としました。私にとって一種の開眼の体験でした」。被害者に直接出会ったことで、このままでは「戦後」は終わらないと気が付いたのである。被害者や被害国民に出会い、交流するのは、森井だけにできることではない。グローバル化が進むいま、出会うのはもっと容易になっている。どのように出会うかが問われている。

森井は<「戦後」が終わった後の世界>まで見通していた。「あの戦争をやって残虐行為を働いた日本、植民地支配をやったあの日本とは違う、アジアの一国として世界の諸々の民族と一緒にお互いの価値を認め合いながら世界を作っていくような新しい日本になるためには、徹底的に過去を反省しなければ駄目なのではないでしょうか」。人類運命共同体の理念に響き合う。

「戦後」と80年近くも格闘した森井の営みは、この夏からは私たちが引き受けることになる。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

長すぎた「戦後」に向き合う(5)

沖縄における「信頼の政治」のアジア的文脈

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2024/7/21 09:00

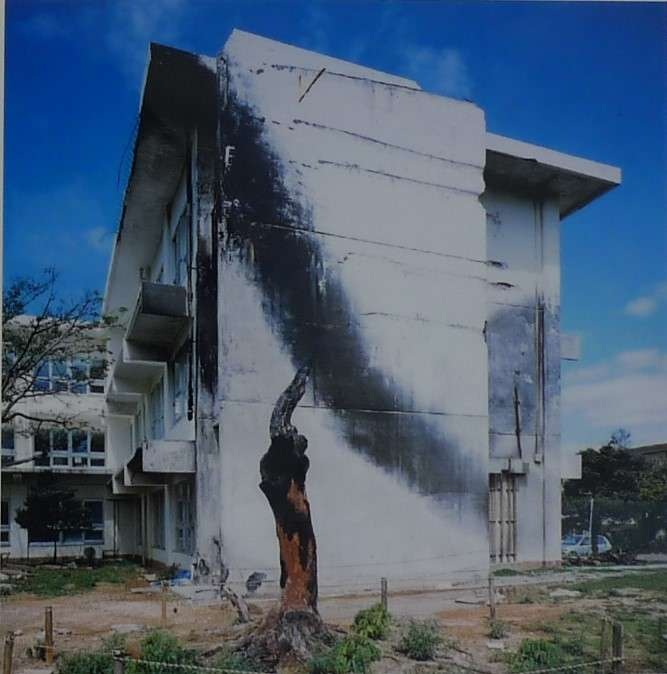

沖縄では、「戦後」がよりはっきりとした形で続き、冷戦構造も継続している。近年では琉球弧の軍事要塞化も進んでいる。

そうした状況下でも、独自の平和追求の文化が静かに長く脈打ってきた。「力の政治」に対峙する「信頼の政治」と言い換えてもいい。同様のうねりは、中国をはじめアジア各国にも見られる。圧倒的な“力”を前にして大きな苦難に晒されてきた地域の中には、力で撥ね返すのではなく、自ら平和と共生を作り出すべく働きかけるアプローチが共通して見られる。それらはいずれも、「戦後」体制を持続させようとする“力”と、せめぎ合っている。

日本本土では、米軍基地は日本の安全保障のために必要な施設、「平和」を維持するための「止むを得ない存在」とみなされがちだ。他方で、米軍基地が集中する沖縄では、基地周辺で米軍による重大事故や犯罪が多発してきた。騒音や環境汚染も深刻で、基地そのものが脅威であり、平和を脅かす存在だと捉えられてきた(写真1)。

写真1:米軍ヘリが大学に墜落

沖縄での反基地運動といえば、現在では辺野古への基地移設が焦点となっている。近年では、中国「脅威」論の高まりと結び付けて取り上げられ、沖縄世論は移設の容認と反対に分岐しつつある。ただ、それよりはるか以前から、米軍基地反対のうねりは存在していた。

たとえば、1956年には「島ぐるみ闘争」と呼ばれる全県的な反基地運動が展開された。敗戦後、日本は連合国によって占領統治され、民主化と非軍事化が進められた。1952年には主権を回復して独立するが、沖縄はそこから切り離され、引き続き米軍の軍事植民地とされた。冷戦が激化するなか、中国やソ連に最も近い基地拠点として、沖縄の地政学的地位が上昇したからである。軍用地の提供・賃借契約に応じない地主からは、「銃剣とブルドーザー」という“力”によって強制的に土地を奪い取った。当初は一時的な軍事利用だと考えられていたが、地代の一括払いが米側から提案されると、永久に土地が奪われると全県的な反対闘争となった。とはいえ、事実上の軍政下で簡単には住民の要求は通らない。そこで、当時の琉球政府の主だった行政官らが総辞職し、米国の統治に協力せず、服従しない意志を示した。米軍の命令を無視して田植えを続ける農民もいた。一足先に土地を奪われていた伊江島の島民は、農地を失うと飢餓に陥る現実を知らしめるべく、沖縄本島を「乞食行進」で縦断した。これが起爆剤の一つとなって島ぐるみ闘争となり、米政府の暴走と渡り合った。

島ぐるみでの運動は、その後も繰り返された。基地周辺での事故や米兵犯罪によって日常生活が脅かされ、住民の人権が蔑ろにされ続けたからである。1959年に米軍戦闘機が小学校に墜落した事故への抗議、1970年のコザ市での市民と米軍との衝突などに代表される。1972年に沖縄が日本に「復帰」した後も、1995年の少女暴行事件への抗議行動、2000年代の普天間基地の辺野古移設反対など、現在まで連綿と続く。先月も、米軍兵士による性犯罪が日米双方によって隠蔽されていた疑いが明らかとなった。米軍基地およびそれに依存する日本政府・自衛隊という圧倒的な“力”の前で、反基地運動は、人権がまもられる生活とは何か、基地は平和をもたらすのか、と問い続けてきた。「民主主義の国」の軍隊がどれだけ反民主的現実を生み出し続けても、平和を求める人々は、米国や日本が少なくとも理念的には人権や平和を重んじる国だという「信頼」に賭けてきた。

沖縄で最初の島ぐるみ闘争が起きていた1950年代半ばに、アジア各国でも「信頼の政治」が模索されていた。中国は1954年にインドや東南アジア諸国との間で、平和共存五原則(領土・主権の尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、平和共存)を確認し合っている。どの原則も西欧発の主権国家概念と体系を踏まえたものである。これらは従来、西側諸国内部にだけ適用され、その外部には適用されず、“力”による侵略や植民地支配が行われてきた。平和共存五原則には、それへの異議申し立てが込められている。西欧発の主権国家体系を受け入れることで、それを非西側世界にも普遍化することを求めた。平和共存とは、国力の強弱、文明や社会制度の違いによらず、その存在を対等に認め合う「信頼の政治」を掲げたものといえる。

五原則の発表から今年で70年を迎えた。アジアでは今もこの原則を繰り返し確認する必要に迫られている。たとえば、「台湾防衛」を掲げる米国や、「台湾有事は日本有事」を否定しない日本政府を前にして、“台湾解放は中国の内政問題であり、いかなる国も干渉する権利がない”、と中国政府は主張する。これは1950年以降、中国政府が繰り返し指摘してきたことである。中国にとって主権侵害、侵略や内政干渉が今も続いていることを示す。

同じ時期の日中関係は、米国主導の対共産圏封じ込めという“力”の政策に規定されていた。中国は周辺の大国による敵対政策に晒され、政治的共存がすぐには生まれ難い状況にあったが、「信頼の政治」を展開した。残留邦人の帰国や日本人戦犯の扱いを「政治カード」にする日本政府に対し、人道外交として非政治化して寛大に対処した(写真2)。国交がない中でも、LT貿易に代表される民間レベルの経済交流を積み重ねた。経済や文化の民間外交、人的往来を積み上げていき、両国間に「信頼」を醸成することで、日中国交回復を実現しようとした。

写真2:日本人を人道的に送還

平和共存五原則は、1955年のアジア・アフリカ会議で平和共存十原則として発展し、第三世界による非同盟主義外交の基本指針となった。第三世界の内部でまず「信頼の政治」を先取りし、「力の政治」に向き合おうとしたといえる。この構図は現在も続く。人類運命共同体の発想に基づく「一帯一路」に150ヶ国以上が集うのは、その一つだ。

とはいえ、“力”の強い者が弱い者を屈服させるのが「現実」の厳しさだ、という発想は根強い。だからこそ、日本では平和主義や国際協調を掲げながらも、憲法が骨抜きにされ、軍事力強化が進んできた。戦争や軍隊を放棄した平和主義がもつ積極性こそ「戦後」を終わらせる強みのはずが、逆に弱点とみなされてきた。沖縄、朝鮮半島、台湾海峡など、日本の周辺には「力の政治」と「信頼の政治」がせめぎ合う最前線がいくつも拡がる。平和の文化の拡大でアジアの「戦後」を終わらせたい。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

長すぎた「戦後」に向き合う(4)

戦跡と苦闘した青年が見出す民衆理性と平和

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2024/6/24 18:04

中国では近年、戦史研究が活発に進められている。戦闘だけでなく、戦時下の経済や社会、文化の実態についても若手研究者の関心が集まっている。過去の連載で取り上げた武凌宇もその一人だ。10代の頃から在野研究者として、自身の曾祖父や祖父をはじめとする地域社会の戦争被害を地道に解明してきた。現在は故郷の山西省を離れ、吉林省盤石(パン シー)市にある研究機関に勤務している(写真1)。実証的な歴史研究を重視する中国社会の姿勢が表れている。日本では歴史研究とりわけ戦争期の研究は、「役に立たない」「暗い」「非難に晒される」と敬遠され、若い世代が激減しているのと対照的だ。

盤石市は、抗日戦争史において特別な地である。1931年9月の「満州事変」後、短期間で中国東北部全域が日本軍によって軍事占領された。それほど戦力に大きな差がある中で、日本の侵略に抵抗する側は遊撃戦(ゲリラ戦)を採用するほかなかった。中国共産党が最初に遊撃戦根拠地を築いたのが、盤石市の険しい山間部にある紅石(ホン

シー)砬子(ラー ズ)の地だった。

軍と軍が対峙する正規戦とは違い、ゲリラ部隊は神出鬼没でダメージを与えていく。実際にそうした攻撃が続くことで日本軍の体力は次第に消耗し、軍政は揺らいでいった。しかし、当時の日本軍将校も、戦後の日本の歴史研究もそのインパクトをほとんど視野に入れていない。

中国でも似た事情がある。初期のゲリラ戦は壊滅的被害を受けることもあった中で、どのようにして圧倒的な戦力差を撥ね返してきたのか、史実に基づく具体的な研究は希薄だった。これには、ゲリラ部隊が地下に潜った秘密の存在であり、記録に残しにくい歴史だった側面も影響している。部隊がどこに、どれくらいいて、誰がリーダーなのかは、敵だけでなく味方にも極力秘匿することで効果を挙げた。命令や作戦内容もできるだけ文字や史料に残さなかった。それなら「足」で稼ぐしかない。実際に遊撃戦に従事していた人物、その遺族、関係者を探しだし、遊撃戦やそれを支えた根拠地の実情を聴き取る。それは、武凌宇が得意とする手法だった。山西省での被害調査の経験を存分に活かして、多くの関係者を新たに捜し当てた。

とはいえ、それは容易ではなかった。「根拠地やその事情を知る人を訪ね回るなか、時には山中で人家が見つからず、木の枝で服が破れ、顔が傷だらけになることもあった。春には雪解け水の泥濘みに足を取られ、夏は虫や蚊に悩まされた。秋には背丈より高く生えるトウモロコシ畑をかき分けて烈士の墓地を探し、冬は太ももの高さまで雪が降り積もる山中で跡地を探した」(写真2)。

こうした苦労を重ね、遊撃戦を成功させた民衆理性に一歩ずつ近づいた。日本側の戦争記録には、作戦内容があっという間に中国ゲリラ側に筒抜けになって手を焼いたという記述が散見される。力で締め付けても効果に乏しい。情報戦には危険が伴うなかで、どのようにして日本軍を消耗させたのか。武はゲリラ部隊の子孫から話を聴くなかで、盤石市に駐留していた日本軍の通訳をさせられていた中国人が、暮らしの中で接点のあった地元の民衆に情報を提供していた事実を突き止めた。生活レベルでは、中国民衆同士が日本軍への抵抗について意気投合していたのである。

埋もれていた史実に辿り着いた喜びは、満足に食事も摂れない調査中の苦労をかき消した。遊撃戦の苛酷さと民衆の機微の一端を追体験するような調査を通じて、武は根拠地がいかにして民族的抗戦の震源地となったのかに迫った。

こうした歴史研究に取り組む中国をめぐっては、日本ではそれが「歴史戦」であり、人々に“恨み”を植え付ける政治的な教育だとみなす風潮がある。ゲリラ戦のモデルとなった紅石砬子根拠地について武が解明した「細部」をみても、そう言えるだろうか。

ゲリラ戦が功を奏したのは、貧弱な武器装備や補給を支える根拠地として、農村が大きな役割を果たしたからである。ただ、そうなる上で、遊撃隊が戦闘以外に多くの働きをしていたことを武は描き出した。たとえば、遊撃隊員は戦闘の合間に宿営地の周囲を開墾した。農民自身にとっても労作業だったからである。遊撃隊を指導した党のリーダーは、貧しい民衆を苦しめる地主や高利貸しによる搾取を制限し、人々の生活や秩序を改善する取り組みにも熱心だった。農村に浸透していた悪税や悪法を廃止し、農村経済を活性化させる措置も取った。また、自治的な農村委員会が設置されると、村内の揉め事を解決したりして、農民たちはそれを自分たちの「政府」とみなすようになった。旧習に縛られていた女性たちの権利意識も芽生え、積極的に遊撃戦を支えた。こうして党と遊撃隊が農民たちの置かれていた封建的な生活を幅広く改善したからこそ、民衆は逆に遊撃隊を支持し、ゲリラ戦に身を投じるまでになった。一人一人の農民を農村運営の主体者とする草の根民主主義が実践されていたのである。

つまり、根拠地を背にした遊撃戦とは、狭義の「戦闘」だけを意味するのではなく、「社会変革」の一環としての戦闘だった。生活改善、農村改革が進むほど、日本軍の存在がそれを阻害する大きな要因となっていることが目に見えるようになる。民衆を苦しめる社会の構造を変えていく改革の途上で、日本軍との闘争が不可欠になったのであり、必ずしも抗日が先立っていたわけではない。事実、日本の敗戦後に抗日闘争はなくなっても、農村生活の改革は続いた。

武にとって「恨み」は誰かに植え付けられるまでもなく、戦中戦後の家族の苦難を通じて染み付いていた。むしろ、こうした調査研究を通じて、先人たちがどれほどの苦難を越え、いかなる実践を通じて平和を掴み取ったのかを知り、歴史研究は現在の平和のためにこそ必要だと再認識した。日本の学校教育でも広島・長崎の体験等を伝えているが、それはアメリカへの恨みを植え付けるためのものだろうか。悲劇を繰り返さず、いかに平和を作り出すかを考える機会とするため、歴史の教育・研究が行われているのは同じだ。

青年世代がこうした調査研究を蓄積することで、日中の歴史研究者が対話できる環境が整いつつある。同じ戦争でありながら、見え方が違っているのはなぜか。それを対立点ではなく、次の共通課題にしていける。「戦後」を終わらせる一つの可能性をそこに見出したい。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

長すぎた「戦後」に向き合う(3)

戦争被害の語りから何を聴き取るか

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2024/5/21 11:53

日本軍による侵略を経験した中国の民衆は、長い「戦後」を経て、今どんな思いで過ごしているのだろうか。

2023年12月、浙江省桐郷市で地元の戦史を掘り起こす調査研究を続けている沈涛さん(30歳)の案内で、戦争体験者から話を聴くことができた。王福金さん(女性・1926年4月生まれ)、沈美和さん(女性・1936年2月生まれ)、沈金泉さん(男性・1930年12月生まれ)の三人で、もっとも若くても90歳近い。時間の経過を感じさせる。日本軍が同地に侵入してきた1937年末には、それぞれ11歳、1歳、6歳だった。

彼女らの体験を理解する上で必要となる歴史的背景に簡潔に触れておこう。

1937年12月に南京大虐殺を引き起こした日本軍は、上海から南京へと進軍する途上、彼らの暮らす桐郷市をも陥落させていた。行軍中も各地で虐殺などの蛮行が行われたが、同市での戦争体験として特に記憶されているのは、この時期より少し後に起きた事件である。

1943年1月に53人の住民や軍関係者が連行され、逃げ延びた1人を除いて虐殺された。遺体の半数は顔の判別もできないほどだった。沈涛さんは、地元にとっては南京大虐殺と同様の「忘れ難い記憶」だと語る。今回話を聞いた3人は、日本軍の動きが鈍るようになった戦争末期の記憶を有している世代である。

主な聴き手となった中村晃市(仮名)は、中国の大学で日本語を教えている。彼は「満洲国」や租借地だった大連における植民地教育の実態を研究する大学院生でもある。戦争被害者に直接面会して経験を聴き取るのは初めてだった。日本と中国との戦中、戦後の複雑な関係も念頭にあり、出会ったばかりの日本人男性にどこまで話してくれるのか不安を感じていた。自然体で場を和ませつつ、丁寧に向き合うところに、彼の真摯さが表れていた。

聴き取りを始めると、体験者たちの年齢の問題もあって、質問に答えるというより、当事者たちが話したい、伝えたい内容が中心になった。どんな経験をしたのか事実関係にできるだけ迫りつつ、同時に、彼らが繰り返し言及する出来事や、そこに込められる感情の重みについても考える必要がある――その場にいた私たちがそう感じるようになるのに時間は掛からなかった。通訳を兼ねて参加した民俗学者の胡艶紅(華東師範大学教員)は、民衆の経験は地方農村固有の時間の流れのなかで捉えられているという示唆を与えてくれた。

* * *

王福金さんは1937年に11歳だったため、侵入してきた日本軍から逃れた経験をはっきり記憶していた(写真1)。女性はさらわれると聞いていたため、炭で顔を黒く塗り、近くの竹林に逃げた。その下を流れる川に入って隠れたが、泳げないので溺れそうになった。そこに銃剣を持った日本兵が草むらを突き刺しながら、隠れていないか探しにやってきた。その瞬間がもっとも怖かったと、福金さんは繰り返し強調した。「日本人がいちばん悪い」と語る表情には厳しさが宿る。その後も繰り返し自宅に日本軍がやってきては食糧を奪いに来たため、草の根っこや木の皮を食べる苦しい生活が続いたという。その他のことは、質問しても少し語る程度だった。中村は恐る恐る“日本人が来てこんな話を聞くことをどう思うか”と尋ねた。「日本兵はもう死んで、いない」「今の世代の人なら関係ない」という淡白な答えが返ってきた。80年以上前に経験した恐ろしさを生々しく語る一方で、戦後世代の日本人を自身の経験から切り離せる冷静さを持っていた。

もっとも若い沈美和さんは日本敗戦時にまだ9歳(写真2)。戦時中についての語りは、家族や周囲から聞いた話との境目がはっきりしないところもある。戦後の体験の記憶が具体的なのと好対照だ。それでも、戦時中の経験については次々と話が飛び出す。爆弾が落とされて道路沿いの家が焼かれた、外出中に日本兵から逃げのびた、食糧がいつも不足していた……。ただ、その時、何を感じていたのかはあまり話さない。不思議に感じた中村が、苦しさや悔しさはなかったかと質問すると、「余りある恨み、憎しみがあった」と別人のようにきっぱり語った。中村は彼女にも日本人が来訪したことについて聞いたところ、今度は満面の笑みで「とても嬉しい」と答えた。戦後の長い時間のなかで、削がれていくものと、奥深く残るものとがある複雑さを、私たちは認識しておく必要がある。

男性の沈金泉さんは自ら地主階層だったと語る通り、恵まれた家庭に育った(写真3)。だからこそ、日本軍やその手先となって動く現地軍(偽軍)、さらには国民政府軍から、食糧「調達」の対象としてたえず狙われた。鶏や生卵を奪うため日本人がやってくると、まだ子供だった沈さんはいつも隠れた。隠れているときは「とても怖かった」と語るものの、感情の抑揚はほとんど見せない。「日本人はすごく悪かった」「偽軍も悪かった」と語る時も、突き放すような物言いだ。食べ物が足りず、いつもお腹が空いていたのは他の2人と共通していた。

ただ、地主家庭だっただけに、彼だけは私塾に通ったり、家庭教師の下で勉強した経験を持つ。国共内戦期には学校にも通った。勉強するのが楽しかったと話す時には、明るい表情になった。読み書きができる人が少ない時代で、新中国になってからは、村などで国語教師を務めた。「楽しい仕事だった」と振り返る時はさらに頬が緩んだ。中村が最後に「80年後の今、日本に対してどんな思いがあるか」と聞くと、「何もない。日本人が来るのは歓迎する。特別な思いはない」と素っ気なく答えた。

後日、3人の語りについて中村と振り返った。戦争被害者たちが経験した多様な現実や複雑な感情を、彼は複雑なまま受け止めようとしていた。ひとくちに中国民衆の戦争体験といっても、実際に当事者から話を聞くと、同じ地域で暮らしながらも年齢、性別、経済力などによってその経験は多様だった。<侵略した日本>と<蹂躙された中国民衆>というありきたりの構図には収まらない複雑な現実を前にして、安直に感情移入することの軽薄さにも気付かされた。子や孫の世代を含めて経験したであろう経済的、心理的な影響は、時間を掛けて、信頼関係を築いていくなかでしか見えないのではないかと自省的に語った。中村は、彼/彼女らの「戦後」と今に触れて、自分が生まれ育った戦後日本社会が何を捉え損なったのかを見出していた。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ーーーー * ーーーーーーーーーーーーーーー * ーーーー

石田隆至先生が、“中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会 ”に参加されました。

人民中国インターネット版に「天安門広場で耳にした平和へのメッセージ 」の感想を寄稿され、中国国際放送局の取材「【観察眼】歴史を直視せよ 中国の意図をゆがめて解釈するなかれ」を受けられました。以下ご紹介します。

日本のメディアからは伝わらない臨場感あふれる記念大会の様子をご覧下さい。 (伊関)

天安門広場で耳にした平和へのメッセージ

2025-09-04 19:50:00

上海交通大学人文学院副研究員石田隆至=文

光栄にも、習近平主席の談話を天安門広場で直接耳にする機会を得られた。中国の人々に深い自信と希望を与えるメッセージであったことが、周囲の参列者の雰囲気からはっきりと伝わってきた。

反ファシズム戦争勝利の80周年を祝う式典であるが、談話の内容はむしろ現在の課題に焦点が当てられていた。世界各地で相次ぐ侵略や虐殺、制裁などの大規模暴力は、80年前に克服したはずではなかったのかという切実な問題意識が込められている。グローバル化したいま、それらの悲劇は中国だけでなく世界の誰もが無関係ではいられない。だからこそ、世界的な反ファシズム統一戦線によって勝利を収めた過去が参照されたのだろう。再び暴力の時代に戻る危機を予感させる現在にあって、どこまでも平和の側に立ち続けることを宣言し、参加国や参加者とともに呼びかけたのが談話の趣旨であると感じた。

残念ながら日本では、式典をめぐって、軍事力を誇示するためのパレードであるとか、反西側勢力の「結束」のための場であるといった捉え方が一般的である。日本政府は、式典に出席しないよう関係各国に働きかけたとまで公言した。そうした冷戦時代の思考、「反日」かどうかといった国家単位の発想では、談話や式典の有する世界史的意義を理解することはできないだろう。私自身も当初は一人の日本人としてこの式典にどう向き合うのか考えていた。しかし、「正義」「平和」「人民民主」といった真に普遍的な次元から受け止める必要があると明確に意識するようになった。

アメリカや日本のように軍事力にすがり、抑止論を振りかざす諸国を前にして、談話はまったく別の平和へのアプローチを提起している。歴史の「警告」として見出された「戦争の根源」は、「共通の安全」つまり信頼関係の欠如にある。信頼は、「平等」「調和」「助け合い」によって生まれ、人類の運命が一体になると指摘されている。誰もが今すぐにでも実践できる友好と協力こそ、平和を生み出す現実的な方法だと提唱しているのである。「力」を盲信し、他国を犠牲にするのを正当化する「強国」があるなかで、強い確信がなければこれほど平和的な安全保障への道筋を代替策として呼びかけることはできないだろう。

対等な関係で助け合い、支え合うことで、「力」によって犯されることのない主体性や自立性を確保し、拡げ、堅持すること――8年連続で国連総会決議に盛り込まれた人類運命共同体の構築こそ最高の安全保障になるという呼びかけを、世界の人民とともに実践していきたい。

人民中国インターネット版

日本学者天安门观礼:人类命运共同体是最高层级的安全保障

9月3日上午,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场隆重举行。上海交通大学人文学院副研究员石田隆至在纪念大会现场观礼,亲耳聆听了习近平主席的重要讲话。大会结束后,他第一时间向本刊撰稿,分享了自己的感受。

石田隆至指出,习主席的讲话着眼当下,饱含着针对现实问题的思考,鲜明地宣示了中国将始终站在和平的一边。他表示,人类命运共同体才是最高层级的安全保障,并期待与世界各国人民共同践行这一理念。

石田隆至

上海交通大学人文学院副研究员

非常荣幸在天安门广场亲耳聆听了习近平主席的重要讲话,我清晰地感受到这篇重要讲话给中国人民带来的坚定自信与希望。

本次活动旨在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,但重要讲话的内容更着眼当下,饱含着针对现实问题的思考:侵略、屠杀、制裁等大规模暴力事件本应在80年前即宣告终结,为何如今仍在地球的某些地区上演?全球化时代下,对于这些悲剧,包括中国在内,世界上任何国家和人民都无法置身事外。正因如此,我们更需要以史为鉴,从当年通过组织世界反法西斯统一战线赢得胜利的历史中学习经验与教训。在当下暴力阴影再度显现、动荡加剧的背景下,重要讲话鲜明地宣示了中国将始终站在和平的一边,并同各国发出呼吁——这正是重要讲话的主旨所在。

遗憾的是,日本有一些媒体舆论将本次纪念活动曲解为“秀肌肉的阅兵”,或是反西方阵营“团结作秀的舞台”。日本政府甚至曾公开游说各国不要出席中方的纪念活动。这种冷战思维和从“反日与否”为判断标准的思考方式,显然无法理解此次重要讲话及纪念活动的世界性历史意义。我最初也曾思考该如何以一个日本人的身份对待本次纪念活动。我最终明确意识到,必须从“正义”“和平”“人民民主”等真正具有普遍意义的维度来理解本次活动。

面对迷信武力、鼓吹“威慑”的美日等国,重要讲话指出了一条截然不同的和平路径。习主席说,历史警示人们,人类命运休戚与共,只有平等相待、和睦相处、守望相助,才能维护共同安全。这表明,人人可践行的友好与合作才是实现和平的切实可行之路。一些“强国”盲目信奉“实力”,甚至把牺牲他国利益视为理所当然。在这样的背景下,若无坚定信念,就不可能提出如此充满和平精神的方案。

构建人类命运共同体理念已经连续八年被写入联合国大会决议。这一理念主张在平等关系中互助共赢,确保各国免遭“强权”侵犯、扩展并坚守各自的主体性和自主性。人类命运共同体才是最高层级的安全保障,我期待与世界各国人民共同践行这一理念。

编译:李一凡

【観察眼】歴史を直視せよ

中国の意図をゆがめて解釈するなかれ

14:28:25 2025-09-06

中国は北京市内で9月3日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会を盛大に開催した。

「歴史を銘記し、烈士をしのび、平和を大切にし、未来を切り開く」をテーマにしたこの記念行事は、開催前から日本政府により「反日の色彩が濃厚」と中傷され、外交ルートを使っての干渉を受けた。日本のメディアは大会が終了するやいなや、「国際秩序への挑戦」「陣営対立の煽動」といったでっちあげの罪名で非難した。一部メディアはさらに中国とロシア、北朝鮮との正常的な交流をウクライナ情勢と結びつけて、「戦争終結の妨げになる」と論じることまでした。

指摘すべきは、これらの論調が「反ファシズム戦争の勝利を銘記し、戦争の悲劇の再演を警戒する」という記念行事の趣旨を意図的に避け、正常な歴史の記念を政治問題化して対立の種にしたことだ。その本質は、歴史の文脈を恣意に断ち切ることだ。

中国が公式に繰り返し強調してきたように、抗日戦争勝利の記念は、恨みを継続させるためでは決してなく、ましてや対立を煽(あお)るためでもない。抗日戦争は、中国人民にとっては侵略への抵抗と民族の独立を勝ち取るための闘争であり、世界にとってはファシズムの暴行に反抗し、人類文明の正義を守る偉大な闘争の一部だった。中国は世界反ファシズム戦争の東の主戦場として、民族としての大きな犠牲を払い、世界平和に不滅の貢献をした。

習近平国家主席は記念大会で行った重要演説で、「歴史は我々に警告している。人類は運命の苦楽を共にして各国と各民族が平等に接し、仲睦まじく付き合って助け合うことで初めて共同の安全保障を実現し、戦争の根源を消し去り、歴史の悲劇を再び繰り返さないようにできる」と指摘した。

習主席はまた、「人類は今日、再び平和か戦争か、対話か対抗か、ウィンウィンかゼロサムゲームかという選択を迫られている。中国人民は歴史の正しい側、人類文明の進歩の側に立ち続け、平和発展の道を揺るぎなく歩み、各国の人々と手を共に携えて人類運命共同体を構築していく」とも強調した。これらの発言からも、中国が勝利を記念するのは平和を守るためであり、陣営対立を図るためではないことが明確に示されている。

注目すべきは、日本国内にも歴史を直視し、記念行事の意義を理解する有識者がいることだ。鳩山由紀夫元首相は、国内世論の大きな圧力にさらされながらも招待を受け入れ、式典への出席を決意した。4日、中国中央テレビの取材に対して、鳩山氏は「日本人の一人としての反省、多くの命を奪ってしまった過去について、謝罪する気持ちで記念式典に参加した」「日本人として、また首相経験者として、歴史的事実をしっかりと見つめて、それを鑑(かがみ)としていかねばならない」と語った。多くの中国人が鳩山元首相の姿勢から、日本国内にも歴史に真摯に向き合う良心が完全に失われたわけではないと知り、鳩山氏が式典に出席したことの意義は、歴史に長く銘記されることだろう。

式典には日本人の学者も招待されている。天安門広場で大会の様子を見学した歴史学者の石田隆至氏は、「人々の日常を破壊し、さらには命さえを奪ったという、侵略戦争の深刻な罪業を痛切に感じた」と感想を述べた。石田氏はまた、習主席の重要演説について、「世界には現在も、暴力の暗い影が広がっている。中国は、情勢の激動が続く中で常に平和の側に立つことを明確に示した」と高く評価した。

これらの関係者の言動は、記念行事の真の意義をまぎれもなく証明するものだ。すなわち、この行事は特定の国に矛先を向けた「批判大会」ではなく、人類の平和への共通認識を呼び覚ます「警鐘」だった。

日本が敗戦から80年を迎えた8月15日、小泉進次郎農林水産相をはじめとする多くの閣僚が、第二次世界大戦のA級戦犯が合祀されている靖国神社を参拝した。同じくこの夏、抗日戦争に少年兵士として参戦した退役軍人の楊化烽さん(92歳)はNHKの記者の質問に対して、「私は日本国民が歴史の教訓をしっかり汲み取っていると信じる。そして、彼らが中日友好に向けて取り組んでいることも信じている。これは私の願いでもある」と答えた。黒龍江省出身の楊さんは幼少期に両親を相次いで日本軍に殺害され、12歳で東北抗日聯軍に入隊した。楊さんの言葉はまさに、苦難を舐め尽くしてきた賢者による、平和への最も真摯な呼びかけであり、中日の友好を願う中国人の懐を示している。

中国が勝利記念行事を開催した根本的な意図は、平和への堅持と発展への追求を改めて表明することにあった。日本が偏見と誤解から脱し、中国が行事を開催する真の意図を理性的に見極めることを望む。歴史を直視して共に未来に向き合うことによって初めて、中日両国は真に「歴史を鑑として未来に向かう」ことが可能だ。対話と協力があって初めて恒久平和と繁栄の構築が可能で、アジアの新たな発のチャンスを共に享受することができる。(CMG日本語論説員)

ーーーー * ーーーーーーーーーーーーーーー * ーーーー

長すぎた「戦後」に向き合う(2)

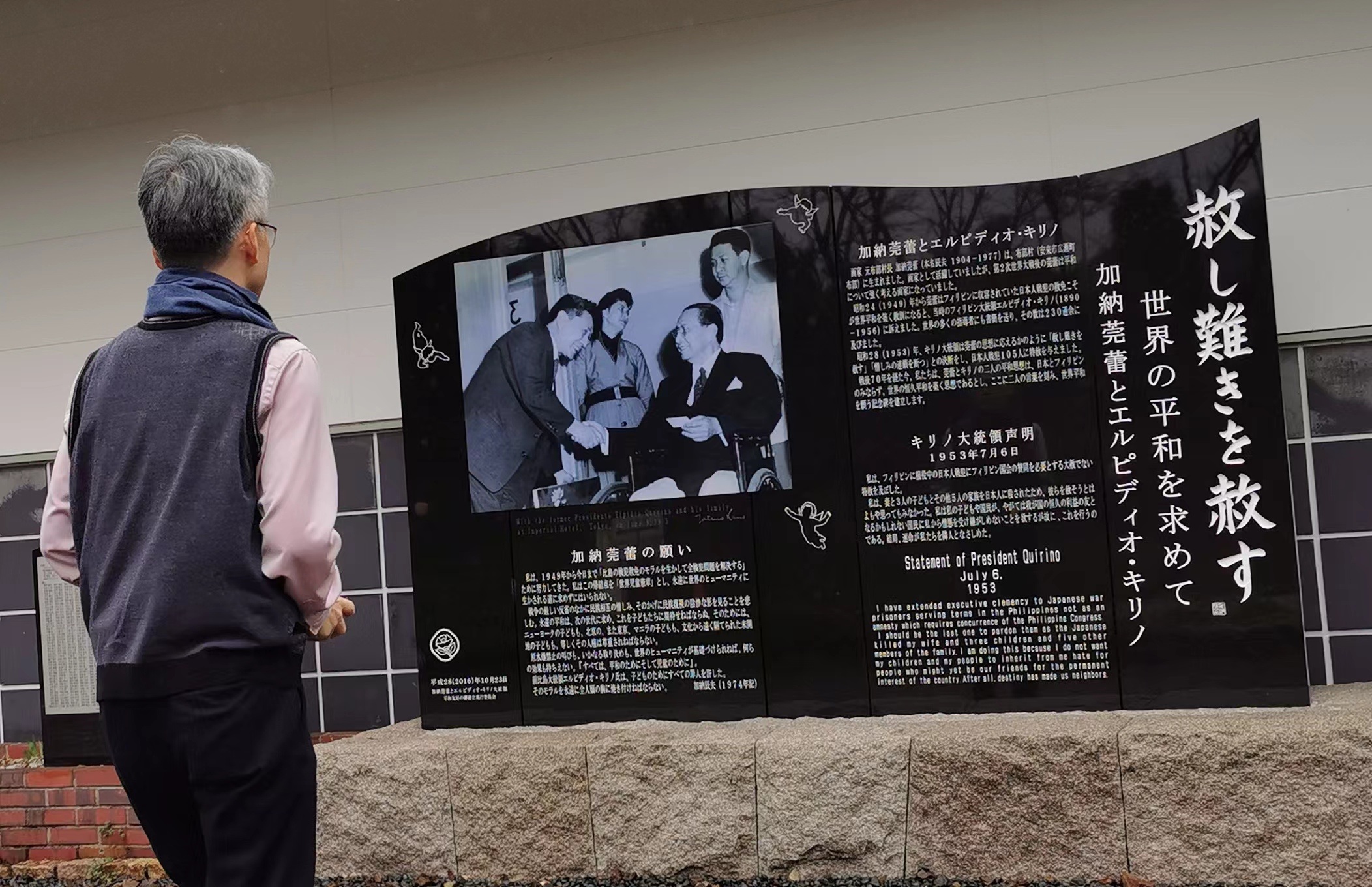

罪を赦す苦しみを受けとめる:加納莞蕾の戦後

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2024/4/23 16:04

戦後の平和教育といえば、広島・長崎の被爆体験が主に扱われてきた。繰り返してはいけない惨劇であることはいうまでもない。しかし、日本の枠を越えてヒロシマ・ナガサキを捉えるとき、そうした平和学習の限界も浮かび上がる。ヒロシマは軍都でもあり、大久野島では秘密裡に毒ガスさえ製造され、中国戦場で使用された。

島根大学の竹永三男教授から、島根県安来市にある加納美術館には独自の平和教育の可能性が宿っているとの教示を受けていた。そこでは、戦争被害だけでなく、日本が先の戦争でアジア諸国に何をしたのかを踏まえて、複眼的に平和を問い直そうとしていると。先日ようやく、静かな山里に佇む同美術館を訪れることができた。同館は、その名を冠する画家・加納莞蕾(かん

らい)(1904-1977)の絵画を展示しているだけではない。平和実践家であり、村長でもあった加納の“戦争と戦後”を取り上げた“平和博物館”でもあった。そのユニークさは、加納莞蕾の思想と実践に由来する。加納の娘でもある加納佳世子名誉館長から、近年、歴史教科書や各種メディアでも莞蕾が取り上げられていると聴いた(写真1)。強く印象に残ったのが、莞蕾の次の言葉だ。「戦後の日本人は苦しまなければならない」。莞蕾の人生を踏まえないと理解しにくい思想だが、彼が向き合った課題が現在を生きる私たちの課題でもあることを教えてくれる。

1904年に島根県布部村(現・安来市)に生まれた加納辰夫(雅号が莞蕾)は、小学校での美術教師の傍ら絵画の創作にも励み、数々の美術展で受賞していた。戦時下の閉塞状況に飽き足らず、新しい美術の可能性を求めて1937年に朝鮮半島に渡った。1938年に従軍画家として中国山西省に入り、そこで日本軍の戦争の残酷さ、中国民衆の被害、土地と共に生きる現地住民の逞しさを目の当たりにする。武力で点と線を占領しても中国民衆の支持を得られていない現実を前にして、現地軍の参謀長に戦争の不毛さを訴えて怒りを買ったこともある。ただ、侵略戦争への疑問を持っていたとはいえ、それ以上の積極性を有していたわけではない。むしろ日本の対外膨脹主義の枠内で創作活動を続けていた。

敗戦直後、無気力に陥った加納を変えたのが、フィリピンから帰国していた海軍少将・古瀬貴季(たけ すえ)との出会いだった。日本軍上層部や政府の責任者の大部分は自身には戦争責任がなく、命令を実行しただけだと訴えていた。他方で古瀬は、フィリピンで特攻攻撃を指揮し、日本人・フィリピン人に多くの死者を出した責任を自らに見出していた。そして、日本の戦争そのものが罪であり、それを反省し、道を改めなくては新しい日本は生まれないと加納に語った。それは、日本の戦争に疑問を感じてはいたものの、戦後鬱屈していた加納の目を開かせるものだった。その後、戦犯指定を受けてフィリピンに召喚された古瀬は、法廷で自身の有罪を認め、1949年3月に死刑判決を受けた。古瀬は自身の助命嘆願を要求しないよう加納に告げていたが、古瀬のように自らの過ちを認めることからしか日本の再出発はないと確信していた加納は、フィリピン大統領に助命嘆願の手紙を直接送り始めた。

とはいえ、その要求は被害国に簡単に受け入れられるものではない。マニラの市街地は日本軍の攻撃で廃墟となり、数々の残虐行為を通じて110万人ものフィリピン人が犠牲となった。大統領自身も、市街戦で妻と三人の子らを殺害された。日本軍の責任者に厳罰を求める市民感情が圧倒的だった。その事実と被害者を前にして、加害国の側から単に戦犯の助命嘆願を求めることは、法にも倫理にも反する。

こうした加納の認識は当時一般的なものだったわけではない。東京裁判をはじめ各国での戦犯裁判が終結し、日本が連合国による占領から独立した1952年に入ると、全国的に戦犯釈放運動が盛んになった。 3000万人の署名が集まったとされるが、当時の日本社会は戦犯を「敗戦に伴う受難者」とみなすばかりで、被害者・被害国がどう感じているかはほとんど視野に入っていなかった。

通常の裁判でも戦犯裁判でも被告が罪を認めるかどうかによらず、有罪が認定されれば刑罰を受ける。それでは憎悪が続き、平和に転じる契機にならない。犠牲の大きさに見合う刑罰でもない。だからこそ、古瀬のように罪を認めた者をあえて赦すという非現実的とも思える決断が、逆説的に平和をもたらすと加納は訴えた。赦されざる罪を赦そうとする相手を憎むことはできない。赦しは相手との関係性を全面的に転換させてしまうと。加納の要求はやがて、自らの罪を認めない戦犯をも含めた文字通りの赦しへと発展していく(写真2)。もちろん簡単に赦すことなどできるわけがない。キリノ大統領が赦免の決断に何年も要したように大きな苦悩や葛藤が伴う。だからこそ、赦しを求める側も、それと同じだけの、いやそれ以上の苦しみを経なければならないと加納は考えたのである。

加納の嘆願書がどれほどの影響を与えたかは定かではないが、フィリピンでの死刑囚らの大部分は大統領の特赦で1953年7月に減刑/釈放された。日本社会は喜びに沸いたが、加納は“赦されて良かった”で終わりにしてはならないと警鐘を鳴らした。赦した側の苦しみを赦された側も抱えることで、「戦後」が始まると加納は考えた。村民と共に足元からそれを実践するため、50歳で布部村長となった。在任中に決議した「布部村平和五宣言」(自治、国際親善、世界連邦平和、原水爆禁止、世界児童憲章制定促進)にその取り組みが集約されている。一見すると自治や児童憲章は平和との関係性が見えにくい。加納にとって自治とは、個々人が自らのあり方を問い直し、戦前の国家主義下の自己と決別することをも含んでいたのではないか。そのためには、過去の過ちに向き合う苦しみを避けて通ることができない。そうして主体者となった村民こそ、もっとも弱い存在である児童を守り抜き、児童が生き抜ける平和な自治村を築けると考えた。

前回、新中国で認罪し、赦された戦犯たちが、帰国後に支え合いの社会関係を育むことで「戦後」を作り出そうとした歩みを取り上げた。加納の取り組みと相通ずるところがある。被害国の赦しの意味を受け止めたこうした取り組みが拡がりを持っていれば、「別の戦後」がありえたのではないだろうか。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

長すぎた「戦後」に向き合う(1)

平和を作り出そうとした 戦争経験者と「伴走」する

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2024/3/21 11:35

私たちは当たり前のように「戦後」という枠組で “いま”を捉えている。これは奇妙なことではないだろうか。

対中国15年戦争が終わってからまもなく80年にもなる。新中国の建国も「あの戦争」が終わったことの帰結の一つだが、そこからも75周年を迎えた。人間に喩えるなら、平均寿命にあたる年数が過ぎたことになる。それでもまだ、「戦後」という言葉が指すのは、ベトナム戦争の「後」でも、湾岸戦争の「後」でもない。「もはや戦後ではない」と日本政府が宣言したのは1956年、70年近く前のことだ。しかし現実には、「終わらない戦後」を私たちは生きている。あの戦争を直接経験した世代はまもなくこの世から居なくなってしまう。それでも戦後が「終わらない」状況が続くなら、当事者は私たちだ。

もちろん、社会や経済の戦後復興は侵略国、被侵略国の双方で終えている。韓国や中国等との国交回復で一定の戦後処理も行われた。だから、戦後が「終わらない」というより「始まっていない」という方が適切かもしれない。戦闘行為が終結しても、一夜にして平和が訪れるようなことはない。信頼や親しみが徹底的に破壊されれば、憎しみと苦悩に満ちた状況が生まれる。新たに平和と共生を作り出していくには、何十年もかけて努力を重ねていく必要があるだろう。そうした取り組みは「始まって」いたのだろうか。そもそも、あの戦争でどんな過ちを犯し、そこから決別し、二度と繰り返さないために、どのような努力が積み重ねてこられただろうか。

これまで出来ていなかったのなら、今からでも「始めて」いこう。80年におよぶ長すぎた「戦後」を、いま私たちの世代から「終わらせる」ために、自分の居る場から平和を作り出していこう。とはいえ、世代を越えて引き継がれる社会的課題に、これまでとは異なる形でアプローチするのは簡単ではない。その手がかりとして、この80年の中で微かに存在してはいたが、排除され、見過ごされ、評価されてこなかった動きや新しい取り組みに注目しよう。今ここから、平和へと転じていく実践を「始める」ための連載としたい。

* * *

今回取り上げるのは、難波靖直(やす ただ)(1921年島根県生まれ)という戦争体験者の平和実践である。一般に、日本の軍隊経験者は戦時中のことをあまり語らず、過去と明確に決別する人も少ない。戦後、反戦平和運動に取り組んだ元兵士らであっても、戦争への憎しみや平和の大切さなど一般論を語ることはあっても、被害者を視野に入れた自身の過ちに触れることは稀だ。難波とその仲間たちは、自らの過ちを市民にむけて語り、書き残して過去と決別しようとしたが、それにとどまらない。戦争とは対極の平和的で対等な社会関係を足元から作り出すための試行錯誤を重ねた。戦時中と同じことをしていては、また戦争を繰り返しかねないと自戒していたからである(写真1)。

1942年8月から中国湖北省で従軍した難波は、何ら特別なところのない末端兵士だった。体格に恵まれず、戦局が悪化しなければ召集されない補充要員で、「戦力」としては期待されていなかった。戦地では補給や武器の運搬などに酷使され、事務仕事で能力を発揮する程度だった。他方、シベリア抑留を経て新中国の戦犯として収容された後の反省のあり方と、帰国後の平和実践においては、地道ながら非凡な実践を続けた。

2008年に放映されたNHKのドキュメンタリー番組『認罪』のなかで、難波は遺言のような印象的な言葉を残している(概要)。

自分たちの遺灰は中国の撫順に撒いてほしい。そして、これから何十年か先に日本と中国との間、あるいは地上から戦争がなくなって本当の平和が訪れたとき、若い人たちに迎えにきてもらい、そこの土を故郷に持ち帰って埋めてほしい。それを若い人にお願いしているが、果たしてどうなるか。「夢物語」でございます。

中国の撫順とは、彼が新中国で戦犯となった際に収容された地である。そこで戦時中の行為を反省する時間を過ごし、過去と徹底して決別する機会を得た。末端兵士に戦争責任などないと考えていた難波も、6年を経て、侵略戦争を遂行する組織を担った責任を自覚するようになった。そうなって初めて、赦しがたい過ちを赦そうとする中国の人々の深い葛藤を感じ取った。後半生は「まっとうな人の子」として生きることで、それに応えようと考えた。

帰国後の難波は、撫順で得た戦争責任認識をもとに、山陰地域に暮らす戦犯仲間とともに平和を作り出すための実践を模索した。重視したのは、侵略戦争を可能にした社会の仕組みや人間関係の次元から変え「始める」ことだった。敗戦までは人間を国や軍隊の道具や手段とみなす思想が教え込まれたことで、他国の人々はもちろん自軍の兵士をも残虐な目に遭わせた。そこで、一人一人の生や思いを何より大切にし、相互に助け合う関係性(物質的にも精神的にも)を日々作り出していくことで、戦争を推進した社会のあり方を足元から転換しようとした。保守的な山陰で反戦平和や日中友好を掲げると、孤立しがちである。過去の反省を平和創出へと転換し、戦後を生み出し「始める」には長い時間が必要だ。いたわり合い、励まし合い、家族ぐるみで支え合う特徴的な実践を晩年まで続けた。没後は撫順に遺灰を撒いてほしいという難波の願いは、最晩年まで平和創出に生き抜いたことを、赦しを選んだ中国の人々に「報告」するためでもあっただろう(写真2)。

ただ、この世から戦争がなくなるのを「夢物語」と呼んでいるように、撫順の土が島根に戻る日がすぐには訪れないことも見通していた。難波の願いは、「その日」を迎えるために、それぞれの世代が平和を作り出そうとする営みを“続ける”ことにあったのではないか。バトンを託されたつもりであっても、「その日」にむけて今ここから平和と格闘する日々の先に、いつしか時代に向き合う主体者としての自己を見出すだろう、と。難波もそうして中国の戦争被害者からバトンを受け取っていた。その「継走/伴走」のリレーが続くことを願っていたのではないか。

本号が刊行される頃、難波の没後10周年を迎える。一人一人の暮らしや思いを犠牲にせず、最優先にする平和の文化を“今ここ”から作り出そうとし続ける限り、私たちはこれからも難波たち平和実践者とともに「伴走」し続けていける。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

日中の平和友好への鍵を探る(6)

自らの主体性を 取り戻すための反省へ

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2023/12/23 12:04

侵略戦争への贖罪意識だけでは戦後生まれの世代には継承されにくい。“戦略的互恵関係”といったドライな理念は時の状況に簡単に翻弄されてしまう。日中関係を開く「鍵」は思いもしないところにあるのではないか。そう感じていた時、新中国で戦犯となった泉(いずみ)毅一(たけ かず)が、裁判までの自身の変化を振り返った回想録「思い出の張(ジャン)夢実(モゥン シー)先生」(1991年)を手にした。末尾の一節が特に印象的だ。「純粋な若い世代は『許すことは出来るが、忘れることは決して出来ない』という日中友好の原点を、きっと理解して呉れると思う」とある。ただ、この文の含意は、私のような戦後世代が理解するのは容易ではない。忘れることができないほど重大な出来事を、許すことができるとは、どういうことなのか。それがなぜ日中友好の原点となるのか。泉には見えていても、戦後世代には見えていないものがあるようだ。

* * *

写真1:前列左から2人目が張夢実

泉毅一と張夢実との関係から始めよう。泉は1950年代前半、新中国で戦犯として収容された日本人の一人だ。その管理教育担当者として接していたのが張である(写真1)。張を「先生」と呼んでいるように、泉は張に格別の思いを持っていた。日本人戦犯が自らを収容・管理する側を尊敬し、数十年後に回想録を書くというのは、想像し難いことだ(写真2)。戦争によって国土が破壊され尽くしても、新中国は復讐ではなく、平和な日中関係を作り出すためのアプローチが必要だと考え、戦犯に向き合った。それがいかに決定的な意味を持っていたかを物語っている。私たちは、中国がどれほど平和を希求し、それをいかに実現しようとしてきたか、どこまで知っているだろうか。

写真2:左から2人目が張、右端が泉

東京裁判等では戦犯の大部分は罪を認めず、反省もなかった。政府も戦後間もなく中国封じ込めに主体的に関与するまでになっていた。この状況下で建国した新中国は、一部の戦犯に極刑を科すだけでは平和には繋がらないと考え、別の道筋を探った。ただ、赦せば済むわけでもないという葛藤を張は伝えていた。

「侵略戦争で二千万の中国人が犠牲になりました。家屋財産の損失は莫大です。その恨みを中国人民は永久に忘れません。あくまでこれが原点、一切の出発点です。しかし、今になって君たちを処罰しても、死んでしまった人々が生き返りはしません。私たちにもそれは解っています。しかし、戦争だから仕様がないだの、上官の命令に従っただけの俺に責任がない、では中国人民の忘れ得ない深い恨みはどうなりますか。」

戦犯たちのこうした弁明は、現在の日本社会にも広く存在する。

そこで、新中国は、戦犯が罪を深く自覚し、反省を貫くようになれば、二度と侵略戦争に加担せず、平和の担い手になると考え、過去を自ら振り返るための工夫を凝らした。「率直に罪行を坦白(自白)する者は寛大に許し、頑固に反抗する者には厳罰」という方針は、寛大政策とも呼ばれた。朝日新聞の記者だった泉はこの状況を機敏に察知した。「すっかり忘れ去っていた」事実を思い返し、それを管理側に伝えれば、「誠実な反省の実を認めて貰えるキッカケになる」と考えた。そこで、「早稲田大学に留学した経験があると聞き、短い時間だが東京の学生々活などを話し合い、その人柄に親しみを覚えていた」張夢実に面談を求めた。

泉は、中国農民6人の虐殺現場に居合わせており、上官から斬首を命じられていたが実行しなかったことを伝えた。そして、「事実はこれだけですが、最後に付け加えますと、私は当時からヒューマニストでした。これは自信を以て申せます。だから中隊長がいくら厳命し、怒鳴っても、結局首を斬るなんかに手は下しませんでした。また、穴の底で血まみれにノタ打ち回る農民の苦痛を見るに忍びなくて、早く楽にしてやるよう、下土官に命じたのです。」

これで許されると考えていたが、張は「込み上げる怒りを押さえるように静かな語調で」応じた。

「自分はヒューマニストだったから、と君は言った。ヒューマニズムを君が口にしたから私も言いましょう。私の考えは君と違います。裁判も何もなしに、無辜の農民を日本軍の一中隊長の命令で殺害する、そんな非道な残虐行為を身を以て阻止する、それが私たちの言う本当のヒューマニズムです。ところが君はその虐殺現場に平然として立っていた。殺される農民の眼に、そんな日本軍将校がヒューマニストとして映りますか。また、若しその場に被害者の肉親がおって、まだ息がある、生きているとなれば、当然なんとしても命を助けたい、と必死になります。それを君は『殺せ!』と冷然と命じている。そんなヒューマニストがありますか。血まみれの殺裁者、最も憎悪する“日本鬼子”そのものです。」

殺される農民の眼など「一度だって思ったことはなかった」泉は、「心を動転させる激しい衝撃」を受けた。ただ、張の眼差しはさらに先を見ていた。

「君が真面目に戦争責任を考えようとしたのは、君の為に大変良いことだ。これから更に学習を進めるのを期待するが、私たち中国人民の手前をどう上手く取り繕うか、に苦心しても無駄です。(略)大事なのは君自身の問題です。その頃の思想と行動の本質を、自ら点検する。君の言うヒューニズムの為に、それが最も肝心なのだ。その点検の結果は己れだけの胸に納め、口外しなくて宜しい。私たちの方もまた、問いはしないだろう。」

被害者が求めるから反省するのではなく、自身の主体性を取り戻すために過ちの反省が必要だという示唆を与えている。2年ほど後、張は再び泉を励ました。

「中国人民のこの恨みは、どうすれば少しでも和らげられるか。軍国主義の悪、戦場での残虐行為の数々を反省するのは、“君自身の為に”良いことだ、と私は度々言った。中国人民の手前をどう言い逃れるか、ではなく君自身のヒューマニティの為に、軍国主義の思想と行為を、悪かったと本当に思って欲しい。失った本来の人間性を取り戻し、君の思想として定着すれば、少なくとも君は二度と同じ侵略戦争を繰り返すまい。やがて日本の全国民がそれを共通の思いとして呉れる。その時こそ、中国人民は忘れ難い恨みも許せましょう。それを私たちは切に願うのです。永久に忘れない恨みが原点、というのはこのことです。」

忘れ難い恨みを許せるようになるまで、日本社会が主体性を取り戻すのを中国は今も待っている。

〔本連載は「山西抗日戦争文献捜集整理与研究(19KZD002)」の成果の一部である。〕

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

日中の平和友好への鍵を探る(5)

地域の被害を掘り起こす:青年が未来に託す歴史

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2023/11/21 15:13 雑誌

半年ほど前、自分が暮らす地域の戦時中の歴史に向き合う中国の青年と知り合った。若い世代が負の歴史に積極的に関心を持つのは、中国でも珍しい。経済成長が進んで自己実現の機会が高まり、娯楽も溢れている時代だ。歴史や戦争被害が自分に直接影響を与えていると感じる若者は多くはない。

20代後半の沈涛さんもそうした世代の一人である。違うのは、彼が浙江省桐郷市で民間の歴史研究センターを運営していることにある。羊毛業が盛んで観光地でもある同地にどのような戦争被害/抗日戦があったかを、10年あまり調査してきた。南京大虐殺や従軍「慰安婦」など広く知られている出来事には、中国でも関心が高い。ただ、各地に埋もれている史実を掘り起こそうとする取り組みは稀少だ。彼の経験は、重い歴史的な負荷を背負っていない世代が、どのように日中関係の未来を切り拓く可能性があるのか、示唆を与えてくれる。

* * *

沈涛さんは多くの中国の子どもたちと同様に、祖父母や両親から故郷でどんな戦争被害があったか聴いて育った。祖母からは、日本軍の飛行機から機銃掃射を受け、自宅周辺の屋根瓦が損傷し、家族とともに逃げたと聴いた。曾祖父は門前にあった果物の木に日本兵が登って万一転落すれば報復されると恐れ、その木を伐採したと、父が教えてくれた。

その後も、元日本兵が訪中し謝罪したという報道に関心をもった。転機となったのは、2014年に同地を訪れた日本人K氏との出会いだった。K氏の親族は戦時中、同地で行われた国民党軍との戦闘で死亡していた。一緒に戦跡を探したが、観光開発が進んでいて戦争の面影は何も見つからなかった。

K氏は日本の加害の歴史に向き合う調査活動や平和運動にも取り組んでいた。それは、沈さん自身の日本観を問い直すきっかけとなった。日本人は侵略の歴史をきちんと認めようとしないという印象を持っていたからだ。「日本人=悪者」という単純な捉え方を疑い、日本の多様な側面を見ようと努めるようになった。今では日本語の勉強も兼ね、日本のドラマから日本人の日常生活や人間関係、社会の特徴を学んでいると微笑んだ。

K氏は、戦死した親族が所属していた日本軍の部隊名を具体的に語り、どんな関連資料を調べたかも教えてくれた。他方で、沈さんが耳にしてきた戦争体験談は「日本軍が・・・をした」という語り口で、具体性に乏しかった。沈さんは、初めて知った部隊名を手がかりに、自ら資料や情報を調べ始めた。日本の連隊史や当事者の回想録も入手して調べると、K氏の親族がどのように亡くなったのか、K氏が語った通りだったことが確認できた。

この経験が沈さんを地方史の探求へと深く引き入れた。同地での戦闘にかかわった抗日老兵やその遺家族などを訪ね、当時の様子を聴いて回った(写真1)。老兵は高齢になり、記憶がはっきりしないところもある。史料調査を同時に進めることは不可欠だった。その過程で、子どもの頃に沈さんが聞いた地域の歴史と、史料や聴き取りのなかで見えてきた歴史との間には、埋めるべき溝があることに気付いた。当事者の子ども世代の語りになると、正確ではない内容がさらに増える。歴史の実像にもっと迫りたいと思うようになった。

沈さんの探求は、やがて周囲の人々を巻き込んでいく。2015年6月に地域史の研究センターを発足させた。民間組織で予算がなく、専従スタッフもいない。それでも、今では300名のボランティアが、自分にできる形で運営にかかわる。その関与の仕方も現代的で興味深い。同地の人々はもちろん、ネットを通じて関心を持った人たちが、史料や経験談の提供、史料の読解に必要な語学面の協力など、各自の得意分野を活かして集い合う。同センターでは、同地の方言の保存や子供たちへの継承活動も行っている。戦争期の史料が方言で記されていることも理由の一つだが、沈さんの地域への愛着も無関係ではない。

桐郷市は、南京大虐殺が行われる直前の1937年11月に日本軍に占拠されたが、その時期に民間人虐殺が行われたという話は確認していないという。しかし、史料を読み込むうちに、1943年末に住民50名あまりの虐殺が行われた痕跡が見つかった。ただ、当時の新聞を見ても、被害者名や人数など具体的な情報が不足していた。公文書も取り寄せたが、今も被害者の具体的情況は見えていない。何より、自分の暮らす地域でそうした住民虐殺が行われていたことが驚きだった。今も温和な人柄の住民が多い地域で、「三光作戦」に通じるような虐殺があったことは想像を超えていた。また、「慰安所」が複数設置されていた事実にも行き当たった(写真2)。いずれも地元の人にほとんど知られておらず、今では旧址も残っていない。まだ調査中だが、毒ガス使用の痕跡も出てきたと沈さんは語った。静かな地方都市の「歴史の地層」には、侵略戦争の縮図が埋もれていることが見えてきた。

こうした歴史の掘り起こしには、沈さんの「歴史勘」が作用している。文字通り埋もれつつあった町外れの抗日烈士の墓碑を見付けては、由来を調べ、保存に努めてきた。まず記された碑文や案内文などを読み、気になったところは当時を知る古老に尋ね回る。それから関連の地方史や新聞報道、内外の公文書館の史料という順に調べていく。そうするのは、沈さんより若い青少年世代に具体的な歴史を残したいからだという。いま以上に実物や遺跡が失われていくと、史実を知りたくても分からなくなってしまう。具体的な情報がなければ、曖昧にされたり、なかったことにされる恐れもある。中国や日本の軍隊の史料や回想録だけでなく、その事件が起きた地域にある史料や語り、埋もれた手がかりによって、より具体像に近づく。それは、歴史を地域住民の手に取り戻していくことでもあるのだろう。

沈さんから話を聞くなかで、「中日友好」といった大上段から構えるような言葉は出てこなかった。歴史の事実を様々な側面からできるだけ具体的に解明していく。それをどう受け止め、評価するかは、現在と未来の読み手に委ねるものだという信念が伝わってきた。足下の歴史を具体的に知れば、一人一人が日中間の関係をどう切り結んでいくかを自分で選ぶことができる。そうした芯のある楽観主義が新世代の日中関係を切り拓くことを願う。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

日中の平和友好への鍵を探る(4)

2つの「10月25日」と「台湾問題」

文/張 宏波 上海交通大学客座教授・明治学院大学教授 石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2023/10/26 12:20

現在の日中関係の焦点の一つは「台湾問題」にある。

これについて語るとき、必ず言及されるのが「一つの中国」という立場である。台湾を含めて中国は一つの主権国家であるという概念だ。もちろんこれは、“中国は2つある”という政治的主張に対置される形で使われる。ただ、わざわざ「一つの中国」と言わなければならないという事態が奇妙だと感じる人は、どれほどいるだろうか。「一つの米国」「二つの日本」などという概念が存在しないことを確認すれば、その異常さを感じ取れるだろう。

複雑なことに、少なくとも外交の次元では、米国も日本も「一つの中国」という中華人民共和国の立場を踏まえており、国際ルールになっている。にもかかわらず、内政や同盟国との間などで、「もう一つの中国」があるかのように振る舞うダブル・スタンダードが見られる。

多くの国は国内に多様性を有しており、深刻な対立を内包していることもある。「単一民族国家」という幻想が根強い日本にも、琉球、アイヌ、在日コリアン、在日中国人などが暮らしている。大陸と台湾との対立は民族や宗教によるものではなく、国民党と共産党という党派的対立に由来する。他国であれば、“国内に存在する深刻な政治的対立の一つ”と見なされる事柄ともいえる。

それでも、このような括り方をすると反発が生じてしまうほど、大陸と台湾は別々の独立した存在で、一方が他方を抑圧しようとしているという図式が勝っており、暗黙の前提ともいえる状況がある。

しかし、当の中国では、こうした捉え方は決して一般的とはいえないことが、日本社会ではどこまで知られているだろうか。この“大陸と台湾に分かれた中国”という捉え方がどこから来たのかを確認すると、「台湾問題」なるものの本質が見えてくる。

* * *

中華人民共和国は、台湾を一つの省と位置付けている。一般市民の感覚でも、複雑な状況はあるものの台湾は当然中国の一部であり、第三国の一部でもなければ、その影響に左右されるのもおかしいと感じられている。また、台湾でも、民進党による台湾独立の主張が悪目立ちしているが、公式には「現状維持」に軌道修正している。近年の世論調査でも同様で、統一でも独立でもない曖昧な現状のままでよいという声が多いとされる。台湾では今も中華民国憲法を「運用」しており、大陸地域には統治が及ばないだけで、大陸を含めた中国全体を施政範囲としている。したがって、そこでも台湾は「一つの中国」の一部だという扱いになっている(写真1)。

つまり、大陸でも台湾でも分断はあっても「一つの中国」と認知されている側面が大きい。

では、“大陸と台湾”という捉え方、それぞれを別の政治主体だと捉える見方が、日本で暗黙の前提となっているのはどうしてなのか。そのことを考える手がかりとして、今号の発刊日でもある2つの「10月25日」に着目してみたい。一つは1945年、もう一つは1971年である。

日本敗戦後の体制を構想したカイロ宣言およびポツダム宣言は、台湾の中国返還を規定していた。1895年以降、台湾を植民地支配してきた大日本帝国の第19代台湾総督と台湾省行政長官との間で、1945年10月25日に降伏式典が行われ、台湾は中国に返還された。この時期にはまだ中華人民共和国は存在せず、台湾の帰属先が中華民国であることは明白である。むしろ、日本が中国から台湾を切り離して植民地化したことが、“中国は大陸と台湾に分かれる”という発想の淵源の一つとなっていることを確認しておく必要がある。

もう一つの1971年10月25日は、国連における代表権が、台湾に逃れた「中華民国」蒋介石政権から中華人民共和国に移った日である。この時点まで、“中国は大陸と台湾に分かれる”状態にあったことを示している。1949年10月の中華人民共和国の成立に伴い、いずれが国連の中国代表権を有するのか、国連でも20年にわたり議論が続けられた。この日の第2758号国連総会決議は以下のように規定している。「中華人民共和国の全ての権利を回復し、中華人民共和国政府の代表が国連組織における中国の唯一の合法的な代表であることを承認する」。また、蒋介石政権の「代表」を、その不法に占拠する議席から追放することも決定した。

これは、それまで蒋政権が中国を代表してきた状況を国連が不当視し、「一つの中国」として中華人民共和国政府を扱う宣言である。国民党と共産党の内戦の結果、中華民国から中華人民共和国へと継承された経緯そのものも含めて承認されたことを示す。本来ならこの時、“中国は大陸と台湾に分かれる”状態は解消して然るべきだった。

しかし、この国連決議の際、米国等が「二重代表制決議案」を提出していた。これは、中華人民共和国の国連参加を認め、安保理常任理事国の席も与えると同時に、「中華民国」の議席も認めるという案だった。提案には日本も加わっている。この二重代表制決議は表決には至らなかったが、米日等が“中国は大陸と台湾に分かれる”という状態を維持しようとしていたことを示している。

この際、蒋政権代表はこれ以上の審議に加わらないと、国連総会を退場した。二重代表制を受け入れて妥協する姿勢もとらなかった。この時点でも、大陸、台湾ともに「一つの中国」という捉え方が基本であり、「一つの中国、一つの台湾」という捉え方に米日などが固執していたことと対照的である。

この翌年、米国、日本は相次いで中華人民共和国と関係改善を進め、「一つの中国」を前提に外交を展開することになる(写真2)。とはいえ、日中共同声明第三項が物語っている通り、その後も日本は台湾の帰属先を明確にすることを回避し続けてきた。米国が日本との戦後処理の場であるサンフランシスコ講和会議(1952年)から中華人民共和国を排除したことも同じ狙いで、72年以降の中米関係でも曖昧さは残された。現在、「台湾有事は日本有事」等として日米が介入する姿勢を見せているのは、この延長上にある。

以上のように、「台湾問題」は米日など第三国が持ち込んで作られたという植民地主義的構図を認識しなければ、「中国の問題」と誤認してしまいかねない。明治期に始まった台湾を中国から切り離そうとし続ける動向が、戦争と平和のいずれに繋がるものなのか、平和を愛する日本の市民と議論していきたい。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

日中の平和友好への鍵を探る(3)

国交回復後の世代が紡ぐ 日中友好の“かたち”

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2023/9/24 12:18

45年前、平和友好条約の締結に臨んだ人たちは、後に続く世代の日中関係をどう思い描いていただろうか。

筆者を含めた国交回復後に育った世代には、「日中友好」というフレーズはやや掴みどころに戸惑う側面がある。国交がなかった時期にその回復を求めて民間交流を続けた世代にとって、それは侵略戦争やその贖罪感に一区切りを付ける取り組みだった。他方で、国交回復後の世代には直接的・個人的な戦争責任はない。他の国と同じように良い関係を作っていくべき国の一つである。だから、年長世代がそうするように、中国との間にだけ「日中友好」という言葉を標榜するのは、どこか実感が伴わない。それは、日中友好運動に若い世代の加入が極端に少なく、どこも継承が困難になっている現実に表れている。また、「日中友好」のかけ声とは裏腹に、1990年代半ば以降の両国関係は悪化の一途を辿ってきた。とはいえ、中国と良い関係を築いていこうとする若い世代もいないわけではない。彼らはどのように中国や日中関係に向き合っているのだろうか。

* * *

手がかりとして、この夏、鳥取県米子市で行われた戦争展示会を取り上げてみたい。8月13日に「平和のための戦争展」の一企画として、「桧山高雄絵画パネル展:元戦犯が描いた中国侵略絵画」が開催された。著名な画家の作品でもなければ、元戦犯が侵略の実態を描いたというのも珍しい。

準備に当たったのは、戦争展の実行委員で40代の会社員・北川拓道氏(仮名)。学生時代から世界の平和と日常を結び付けるピース・ソングを紡いできたミュージシャンでもある。

もう一つの顔として、「山陰中帰連を受け継ぐあさがおの会」という市民平和団体の代表も務める。今回の展示は2007年に生まれたこの団体の活動の一環である。山陰中帰連とは、戦後の中国で戦犯となり、帰国した人々が結成した平和団体「中国帰還者連絡会」の山陰支部(51名)を指す。収容中に自らの加害責任、戦争責任を自覚した。帰国後は個々の犯罪行為を日本社会に伝えることで、日中友好を実現していこうとした。戦争責任意識に根ざした伝統的な日中友好運動の後継団体として、あさがおの会は出発した。

山陰中帰連とあさがおの会を結び付けたのは、山陰支部の故・難波靖直氏である。あさがおの会の若いメンバーは難波氏の加害体験とその真摯な反省に触れ、自分のなかに「何か」が動き出したのを感じた(写真1)。難波氏ら元戦犯の話を市民に聴いてもらう加害証言集会を企画したり、軍隊経験をまとめた本を共同編集し、出版したりしてきた(『残してきた風景』)。難波氏が2014年に90代で逝去した後も、健在の元戦犯たちと平和発信を続けてきた。また、メンバーそれぞれの関心に沿って、安保法制反対や被爆者との連帯など幅広い平和実践を続けてきた。

山陰中帰連の最後の一人も今年、101歳で亡くなった。若い世代を静かに巻き込んでいった難波氏亡き後、10年にわたって活動するのは容易ではなかっただろう。元戦犯の加害体験を、当事者ではない若い世代が代わりに話しても、「伝わる」力が違う。また、30代から40代のメンバーは仕事や子育てに、50代から70代の世代は親の介護や自身の病気などにも直面していた。長引く不況の影響もあった。「中国脅威論」に疑問を呈すと、「中国寄り」だとなかなか相手にもされない。彼ら自身に主体的な「何か」がなければ、とても続けられなかっただろう。

今回の桧山高雄絵画展はこうした流れの中で企画された。桧山氏も難波氏らと同じ帰国戦犯で、反省と悔悟を油絵で表現してきた。それは同じ戦犯仲間をも揺り動かし、1980年代以降、福岡や埼玉などで戦争絵画展が開かれた。山陰支部でも何度か開催し、今回はその延長上にある。展示用に作成された絵画パネルは、難波氏らが作成したものを引き継いで活用している(写真2)。

反省絵画と呼ばれるその筆致は写実的というよりやや抽象的で、トーンも暗い。「観た人がどう感じるかがすべて」だと北川氏は語る。「桧山さんは既にこの世にいない。桧山さんのことや、戦争当時の状況を絵の中から読み取るのはとても難しい。でも、それに触れる場を作れば絵を遺した人の思いに繋がると思って、準備しました」。また、絵画展が「少しでも過去の歴史に向き合う場」になればと、桧山氏の戦前戦後の歩みを説明するパネルを新たに追加し、配布用のリーフレットも作成した。一見すると、国交回復以前から存在する歴史問題に、若い世代も継続的に取り組んでいるという構図にも見える。しかし、北川氏の思いは過去を踏まえた未来に向かっていた。

「学習して、知るだけでは不充分だと思うんです」と力強く語る。「学習するだけじゃなく、そこから未来のために何が活かせるのか理解して、自分たちで教訓としてまとめていくことが大事だと思います。自分のこととして考えることができないと、学ぶことに満足し、学んでいない人はダメだと、歴史や事実を知らない人、考えが異なる人への攻撃になってしまう。そうではなく、平和でよりよい社会、未来を作っていくための一つの行動として、やっていることなんだと。」

難波氏らのどこに彼らが惹き付けられたのかが伝わってくる。戦犯に問われた日本人は、当初自分には戦争責任はないと反発していた。しかし、中国側の人道的で手厚い対応や、時間を掛けた学習・自己反省活動などによって責任を見出していった。直接的な戦争責任はないとはいえ、どこか無関係ではいられないという複雑な思いを抱えていた北川氏の世代にとって、その引き裂かれた思いを丸ごと是認してくれたのが難波氏らだった。

北川氏は、この夏に山陰で開催されたもう一つの戦争展示についても触れた。島根大学図書館で開催された「戦争と平和を考える2023:ラーゲリ(収容所)にいた島根の人たち」にも、あさがおの会の若手メンバーがかかわり、同図書館に収蔵されている山陰中帰連の史料も展示された。「話題の映画の上映会を入り口にし、地元の身近な素材を扱うのは、若い世代に関心をもってもらう上で大事ですね」。そこには、北川氏が難波氏と同じ側を向いて考えている姿勢が表れている。過去の過ちに向き合い、それを平和友好へと転じた先人の経験から、現在と未来を照らす光を見出すことが、新しい継承の“かたち”となっている。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

日中の平和友好への鍵を探る(2)

地域の加害責任に向き合う 日中友好運動

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2023/8/28 12:31

近年、日中友好を掲げる運動の中にさえ「中国脅威論」の浸透を感じることがある。さすがに“中国は脅威だ、攻撃に備えよう”とまでは言わない。ただ、“中国は発展して大国になり、膨脹主義に走っている。自由や民主主義を抑圧している。「昔の中国」に戻ってほしい”といった声は少なくない。発展=脅威と感じるのはなぜなのか、変わったのは本当に中国の側なのかと、違和感をもっていた。

そんな時、秋田県大館市にある「花岡の地 日中不再戦友好碑をまもる会」から、毎年行われている「花岡事件中国殉難烈士慰霊祭」の開催案内を受け取った。戦後いち早く国交回復運動を先導し、今も粘り強く日中友好運動を担い続けている先達は、現在の日中関係をどう見ているだろうか。それが知りたくて、信正寺での慰霊祭に4年ぶりに参加した。参列者50名の小さな集まりだが、僅かながら若者も参加し、メディアの取材も見られた(写真1)。

花岡は、戦争末期に中国から強制連行された捕虜・民間人が奴隷労働をさせられた135ヶ所の事業所の一つである。鹿島組(現・鹿島建設)による虐待・虐殺に堪えかねた中国人は1945年6月末に蜂起したが、官憲や地域住民によって武力鎮圧された(花岡事件)。最終的に986名の被連行者のうち419名が亡くなった。慰霊祭は78年前のこの犠牲者を弔い続けてきた。同会代表の富樫康雄氏によるあいさつは含蓄に富む。

「毎年慰霊の集いを行うことは、決して簡単ではありません。しかし、『殉難者の皆様、安らかにお眠りください』と、最後の集いの宣言を言えるような状況ではないことが、日本政府の頑な態度に表われています。歴然とした歴史上の事実を『そのうちみんな忘れ、なかったことになる』とでも言いたいのでしょうか。」

同氏自身が80代後半で、「まもる会」は高齢化が進んでいる。体調面でも続けるのが難しくなり、若い世代に継承したいと考えても不思議はない。しかし、とても終わりにはできないのが日本の現状だという認識が示されている。逆に言えば、日中間に平和と友好が根付いていれば、慰霊祭を終わらせることができると考えているのだろうか。恐らく逆だ。過去の過ちを自ら反省する動きが社会全体に拡がり、持続しているなら、必ずしも慰霊祭という形を取ることなく、平和と友好のための実践が深まりを見せる「現在」になっていただろうと。

それは夢物語だろうか。戦後ドイツでは、ユダヤ人虐殺などを反省し、戦争被害者に向き合い、負の歴史を学ぶことで、過ちを乗り越える実践が続けられた。それがユダヤ人社会や近隣諸国との関係改善を生んだ。アメリカでさえ日系人強制収容の過ちと責任を認めた。日本政府や社会が好む「欧米基準」は、歴史問題ではなぜか適用されない。国際平和や近隣友好といっても何をすればいいのかイメージしにくいが、今の日本社会にとってそれは負の歴史に向き合うことだと、まもる会の実践は教えてくれる。

とはいえ、同会が長年にわたってこうした特徴的な取り組みを続けられたのはどうしてなのか。富樫氏は、いかに歴史を書き換えようと、時間の経過による忘却を待とうと、事実は消すことはできないと述べる。歴史に向き合う同会の姿勢に鍵がありそうだ。

中国人強制連行と奴隷労働の現場で、市民や行政がこうして慰霊祭を続けているのは稀だ。ただ、1950~60年代には、犠牲になった中国人被害者の遺骨の発掘やその送還運動が全国的に展開された。先駆けとなったのが花岡だった。敗戦後、生存者の要求に基づき、GHQの立ち会いの下、鹿島組によって無造作に埋められた400あまりの遺体が掘り返され、同社の反人道的な戦争犯罪が明るみに出た。火葬後の遺骨にはGHQも関心がなく、鹿島は花岡にある信正寺の狭い本堂に持ち込んだ。蔦谷達道導師による献身的な供養と保管の4年間が、花岡の慰霊祭の淵源となる。やがて現地で事件調査が進み、新中国が成立したことも契機となり、1949年11月に鹿島はようやく信正寺の裏に供養塔を建てた。ただ、コンクリートの穴に遺骨を収め、セメントで蓋をしたもので、納骨堂というより、さながら隠蔽施設だった(写真2)。

その後も鹿島組が遺体を粗末に埋めた山中に遺骨が散乱していることを知った地元の関係者や中国人留学生らが、1950年と1963年の遺骨調査で掘り起こした。その際、政府や鹿島組が虐殺を隠蔽する姿勢を持っていることを告発し、抵抗を続けた。1963年の調査では「一鍬奉仕運動」という形で、花岡の多くの住民が発掘に加わった。この時のことを、まもる会メンバーである故・岩田正行氏が書き残している。

「1963年頃、遺骨発掘の『一鍬運動』に参加する機会があった。その作業を通し、我々日本人はいかに惨い事をしでかしたのか、いかに野蛮極まりないことをしたかを、数多く知らされたのである。考えてみれば、お国のため『天皇のため』といって彼らを罵り、残酷で虐待の限り、過酷な労働を強い、非人道的な悪事を与えてきた立場であったと思うと、我々民びとも帝国主義者、軍国主義者と等しく加害者であった。」

遺骨の掘り起こしに加わった住民は、死後も冒涜的に扱われる中国人の遺骨を拾い上げる自身の手を通じて、自らとその社会の加害者性を身体の奥深くに刻み込んだ。再び戦争が起きれば、その体制のなかでまた同じ加害に手を染めるかもしれない、だからこそ、絶対に戦争を起こさないという強い積極性をもった平和主義を、事実を隠蔽する勢力と対峙しながら培ってきた。戦争は悪だ、悲惨だという抽象論に基づく戦争反対とは一線を画している。情勢が変われば、中国との戦いに備えるのも止むを得ないという「平和主義」は、単なる権力政治(パワー・ポリティクス)の現状肯定だと見ている。

そう考えるとき、彼らがまもり続けてきた「日中不再戦友好碑」という碑銘は示唆に富む。日中友好は不再戦のための努力によって実現できるものであり、単に仲良くするという話ではない。事実、同碑は加害企業による歴史の隠蔽をこれ以上許さないという闘いを通して建立された。

日中友好運動や日本の戦争責任を前提にする歴史観を時代遅れとみなす風潮がある。しかし、不再戦こそ友好であり反省の実践であるという歴史観、平和観こそ、被害者・被害国と共有可能なグローバル・スタンダードである。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

日中の平和友好への鍵を探る(1)

「以民促官」で 原発汚染水処理を!

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2023/7/26 12:27

中国脅威論」が高まっている。とはいえ、中国に対する警戒感を持ってはいても、できれば日中関係を好転させたいと願っている人々は少なくないだろう。ましてや、中国を敵視する現状に問題を感じる人なら、なおさらだ。ただ、いずれにせよ、いったい何ができるのかとなれば、途方に暮れてしまうのではないか。かくいう筆者も、確かな解決策を見出せているわけではない。

他方で、具体的な中国の現実に直接かかわっていたり、日中交流の現場にいるような人々は少し違う。自分の目で直接見て、触れた中国に向き合っているため、日本の政府やメディアが振りかざす中国イメージに必ずしも左右されないところがある。シンプルだが、そこに日中の平和と友好を生み出す鍵を見出せるのではないだろうか。45周年を迎えた日中平和友好条約に込められた平和への願いを、私たちの手に取り戻すための連載にしたい。

* * *

さて、仮にいま、日中関係が平和と友好に満ちているとしたら、私たちの眼の前には、まったく別の「現実」が現れているのではないか――そんな想像力をかき立てられる取り組みを紹介するところから始めてみたい。

福島県いわき市を拠点とする五十嵐義隆氏とそのチームはいま、目前に迫っているといわれる東京電力福島第1原発の汚染水海洋排出の阻止に取り組んでいる。彼らは、2011年3月の原発事故の後、地元にとどまって地域社会の復興に取り組み続けてきた人々である。汚染水排出反対の運動は各地で起きているが、同氏らの取り組みの特徴は、“地球レベルの海洋環境の保護”を“日中友好”と結び付けて実現しようとしている点にある。この二つがどう結び付くのか、イメージし難いだろう。

原発汚染水の海洋排出は、その放射能を十分に処理しきれないところに問題がある。世界の共有財産である海に、予測困難な長期的影響をもたらす可能性を否定できない。他方、中国ではごく近年、放射能の除去や原発廃炉に関する新たな技術が開発され、その効果が検証されたという。それを活用できれば、海洋放出という方法に頼らずに済む可能性が出てきたことに、五十嵐氏らは着目した。中国や韓国など周辺国では、海洋放出に対する強い懸念が表明されているだけに、中国の関係者からも理解と協力が得られるのではないかと考えた。

しかし、その妨げとなった要因の一つが、現在の日中関係である。踏み込んでいえば、日米による中国敵視が障壁となっている。核関連技術は原発だけでなく、軍事転用される可能性を持つだけに、技術提供には慎重にならざるをえないことは十分理解できる。逆にいえば、平和友好条約の精神が両国間に根付いていれば、原発事故への対処という世界共通の重要課題を、国際協力と核技術の平和利用へと発展させられる余地があった。

とはいえ、五十嵐氏らの取り組みは、こうした国際関係の壁の前に立ち止まってはいない。国家間関係に困難があるなら、民間で先取り的に可能性を模索し、それに政府を巻き込んでいこうと取り組んでいる。このアプローチは、日中間に国交がない時代に突破口となった「以民促官(民間が政府の動きを促す)」という歴史的経験から学んだ。同氏らはその可能性を深めるため、まず「一般社団法人 李徳全研究会」を立ち上げた。李徳全女史は、中国紅十字会総会(赤十字に相当)の会長として、1954年に日本の民間平和団体に招かれて来日し、日本人戦犯や残留日本婦人らの帰国実現に道筋を付ける上で大きく貢献した。現在の日本政府も当時と同じように中国敵視を鮮明にしているが、同じアプローチが有効だと考えたのは、中国の平和主義は一貫しているという洞察からである。(写真1)

原発事故後の福島が直面している課題は、廃炉や汚染水処理だけでない。人口減少、各種産業の衰退による経済停滞が深刻となっている。地元で震災復興に携わってきた五十嵐氏らは、地域振興のためには政府の補助金頼みではなく、地域経済の自立的な発展が不可欠であると感じていた。そこで見出された活路が、日本政府や財界が不信感を持ち続けている「一帯一路」である。中国から世界各地へと拡がるオープンな経済協力ネットワークに連なることで、中小企業を含めた地域経済が活性化したという事例は、多くの協定国から報告されている。バブル崩壊後の日本は30年にわたって賃金が上がらず、むしろ下がっている。所得水準を向上させるには、閉鎖的な国内経済網から抜け出す必要があるという“草の根の叡智”がそこにあった。一帯一路は政府間協定が先行するとはいえ、実際には民間企業同士の経済活動が主体となる。その活動基盤として同氏らは昨年、新たに「一般社団法人 日中共同市場促進会」を発足させた。日中友好が堅固であったなら、一帯一路を介して経済の再生が既に始まっているかもしれない“現在”を考えずにはいられない。

一帯一路の背後にある基本理念「人類運命共同体」についても、日本社会では懐疑的に取り上げられるばかりである。グローバル化した現代世界では、国益や社会体制を越えた人類益の次元で取り組まないと解決できない問題が多い。同氏らは、それを実践しているのが、西側諸国ではなく中国だという現実を世界各地で目の当たりにしてきた。だからこそ、汚染水排出の問題についても地球環境問題として共同で取り組んでいける可能性が十分にあると考え、今年6月末には「一般社団法人

CJ国際原子力被害総合対策機構」を発足させるまでに至っている。(写真2)

* * *

ここまで、戦争責任や贖罪意識をベースにした伝統的な日中友好運動とも、貿易や投資などビジネスに特化した経済交流とも異なる、ユニークな取り組みの一端に触れてきた。日中間の「躓きの石」となっている歴史問題に触れないわけではない。むしろ歴史的な積み重ねの上に新たな可能性を見出している。また、利益・利害だけの結び付きは情況に左右されがちで脆いことも経験してきた。だからこそ、戦後の中国が日本に対して投げ掛けてきた平和共存への願いを確かな基盤に据えた、新たな交流を紡ぎ出そうとしている。

日中関係が平和と友好を基調とするようになれば、訪れるかもしれない別様の“未来”の視点から、現在の日本と中国がいかに歩むべきかを引き続き照らし出していきたい。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

国交回復後の50年を生きなおす(5)

「台湾問題」:日本社会はどう映っているか

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2023/2/25 14:35

この秋、日本社会の戦争観に関する文献を中国の大学院生と輪読した。田中角栄元首相に関する受講生の反応が興味深かった。「私たちが受けた教育の中では、田中は中国への侵略だったと認め、国交正常化を推進するなどした行動が肯定的に評価されていた。しかし、文献の中で語られている田中像はそれとは少し違っていて、私たちはより完全な田中角栄を見出した」。戦争責任に向き合い、国内の反対派を押し切って国交回復を進めたという田中の人物像は、「平和国家・日本」という広く共有されているイメージと重なる。

この学生が初めて触れた田中の姿とは何か。国交回復まもない1973年の国会で田中は、「端的に侵略戦争であったかどうかということを求められても、私がなかなかこれを言えるものじゃありません」と答弁していた。翌年には、日本の植民地支配に関する国会質問に応じた。「私は、かつて日本と朝鮮半島が合邦時代が長くございましたが、その後韓国その他の人々の意見を伺うときに、長い合邦の歴史の中で、いまでも民族の心の中に植えつけられておるものは、日本からノリの栽培を持ってきてわれわれに教えた、それから日本の教育制度、特に義務教育制度は今日でも守っていけるすばらしいものであるというように、やはり経済的なものよりも精神的なもの、ほんとの生活の中に根をおろすものということが非常に大切だということで、今度のASEAN五カ国訪問で、しみじみたる思いでございました」(吉田裕『日本人の戦争観』)。これらの発言について吉田は、「日中戦争の問題にしろ、植民地統治の問題にしろ、日中国交回復の直接の当事者であった人物が、この程度の歴史認識しか持ちあわせていないということ自体が大きな驚き」だと指摘する。同じ感慨を、中国の若者も共有していた。

「中国脅威論」が高まる今、それに危機感を抱き、日中関係を好転させたいと考える人々も僅かだが存在する。その中で、田中角栄を再評価する動きが見られる。困難な時代に国交回復を実現したことは確かに大きな成果だ。ただ、田中の歴史認識が当時も今もそれほど問題視されていないことは、日中間の観点の落差を物語る。

台湾問題についても同じことがいえる。安倍晋三元首相が「台湾有事は日本有事」だと発言して以降、ウクライナ情勢などとも連動する形で、台湾問題は日本の安全保障上の懸案だとする認識が定着しつつある。世論は防衛費のための増税には反対しても、中国の「脅威」に備える軍事力強化の見直しには繋がらない。

国交回復時の両首相会談記録には、台湾問題についての田中の発言も残されている。

「日本政府としては、今後とも『二つの中国』の立場は取らず、『台湾独立運動』を支援する考えは全くないことはもとより、台湾に対し何等の野心も持っていない。この点については、日本政府を信頼してほしい」(「日中国交正常化後の日台関係」)。

この段階では、「台湾有事」は中国国内の主権問題であって、日米など諸外国の関わる問題ではないこと、独立運動があっても関与せず、領土的な野心もないことを示すことが、信頼と平和の基盤になると自覚されていた。

これらを踏まえれば、日本政府が国交回復時の対台湾認識を大きく転換させていると映るのは当然である。台湾独立を掲げる勢力に米国や日本が積極的に関与し、支援している現実は、日本は本当に平和国家なのかという疑問を抱かせるのに十分だろう。

このことは、国交回復の理念を愚直に実践してきた数少ない平和団体の認識が逆に照らし出してくれる。

戦時中、秋田県の鹿島花岡鉱山に986人の中国人が強制連行された。虐待に耐えかねて蜂起した中国人を住民挙げて武力鎮圧した結果、400名以上が死亡した(花岡事件)。この地域社会の戦争責任に向き合ってきた平和団体の一つに、「花岡の地・日中不再戦友好碑をまもる会」がある。同地の加害行為を全国の市民や学生とともに共有することを反省実践としてきた(写真:毎年6月に同碑を囲み、不再戦を誓い続けている)。その会報「いしぶみ」141号(2022年11月)には、国交回復50周年にあたっての所感が記されている。日本各地の平和団体や、外交による平和実現を掲げる市民運動・NPOのなかでさえ、中国を大国主義、膨張主義が進む軍事的脅威だとみなす前提が根強いだけに、印象的な内容だった。

「私たち『まもる会』〔の目的〕は文字通り、『日中不再戦友好碑』を中心に日中国民、ひいては両国の交流を通して友好・平和を永くまもることにある。二度と花岡事件を起こすなということにある。平和憲法を持つ日本が隣国、中国や北朝鮮を敵視し、軍事増強のため軍事費を大幅に増やそうとしている。今、戦争を体験した国民が少数になってきているというのに、50年、77年の努力を無駄にしてはならないという思いを強くしている。」

ここには、「中国脅威論」や朝鮮民主主義人民共和国への剥き出しの敵意は、まったく共有されていない。平和憲法を掲げながらも、隣国を敵視し、「防衛費」を増やすという現在の日本社会のあり方に、大きな変質と危機感が見出されている。憲法9条を掲げさえすれば平和主義であり、平和国家であるという認識とは程遠い。むしろ憲法の理念とは裏腹に戦争する側に回りつつある日本社会を、憲法の平和理念に近づけていく必要があると考えている。最近届いた同会代表からの私信では、「平和教育の『平和』も“戦争の準備に”の枕詞(まくらことば)にされるおそれがあります」と記されていた。「平和」の概念や「平和運動」が多義的に使われる複雑さ、危うさを指摘している。

このようにみていくと、50年前の国交回復の理念が後退、変質しているからこそ、台湾情勢が「問題」化していることが確認できる。その奥には、「平和国家」という日本社会の自己像の問題性が浮かびあがる。他国への侵略として先の戦争を反省しているなら、台湾問題に積極的に関与する動きが生まれるはずもない。植民地主義として台湾支配を捉えているなら、「日本有事」という発想が植民地主義そのものであることにもっと敏感でありえただろう。少なくとも、中国はじめ戦争被害国からは、憲法9条があるから平和国家だというナイーブな捉え方は共有されない。

50年を掛けて、戦前の体質と決別するどころか、逆行する地平に私たちは立っている。そう認識することが、「生きなおす」出発点となる。

(本連載は「山西抗日戦争文献捜集整理与研究(19KZD002)」の成果の一部である)。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

国交回復後の50年を生きなおす(4)

戦争の「後遺症」のなかで

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2023/1/23 12:09

前回取り上げた孟生保さん(83歳)は、戦争で失われた家族やその戦友たちの尊厳を取り戻すために戦後を歩み続けた。被害調査を続けるのが難しくなった2000年代には、高校生だった孫の武凌宇さん(31歳)が手伝うようになった。同世代の若者が趣味や旅行、SNSなど私生活を楽しむなか、凌宇さんは故郷を蹂躙した日本軍部隊に関する資料や情報をネット上で集め始めた。何がきっかけでそれを始めたのかを尋ねたが、抗日戦争の犠牲者の苦難を考えれば当然のことだと語るだけだ。虐殺された曾祖父は話に聴くだけの存在だが、周囲の老人たちが戦争中の話をする時の様子は小さい頃から印象強かった。直接暴行された人も間接的な被害を受けた人も、日本軍による仕打ちを語るとき、あまりにも恐れ、憎んでいた。憤慨し、泣き喚き、地団駄を踏み、大声で罵る言葉を発した。誰もが昨日の出来事のように苦しんでいた。何より祖父の生保さんの姿には、独特の苦痛が伴っていた。少し話しただけで頭を抱えて黙り込み、食事は何日も喉を通らず、悪夢にうなされた。6歳頃、曾祖父たちの最期について家族から全てを聴いた。祖父が度々家を空けているのは被害調査のためであり、その費用を作るために一家の家計が周囲に比べて苦しいことが見えてきた。90年代とはいえ砂利混じりのいちばん安い米しか食べられず、肉も滅多に口にできない幼少期だった。

次第に祖父に代わって被害調査を行うようになった。大学で歴史学を学びたかったが、就職に直結する技術を学んだ。故郷から離れた工場に就職したため、調査には費用を要した。ただ、加害者に関する具体的情報をほとんど入手できなかった祖父の調査とは違って、ネットを駆使できる時代になっていた。関連資料は国内だけでなく日本からも購入し、それを手に各地に出掛け、被害者と一緒に写真や資料を確認した(写真下)。加害/被害の事実を再構成して史実に迫ることで、被害者の心の中に数十年も巣くっていたものが和らいでいくのを傍で感じた。それは凌宇さん自身にとっても願いが一つ叶ったと感じる瞬間だった。

とはいえ、経済的な負担や人間関係に与えた代償は小さくなかった。就職後の十年、給与の大半を資料購入や調査費用に費やした。彼の母が準備していた結婚資金まで資料代に回し、家族から非難された。友人も関心が違うと離れていき、被害調査など止めた方が良いとアドバイスを受けたこともある。

被害者を訪ねると、2010年代に入っても戦争被害の「後遺症」に苦しみ、困窮している家庭が少なくないことを知った(写真下)。聴いてみると、戦争中に働き手の男性を多く失った農家ほど深刻で、子や孫が働けるようになるまでは、苦しい暮らしを長く続けた。その影響はさらに次の世代にも及んでいて、凌宇さんは自分の家庭だけの問題ではないことに気付いた。暴行を受けて心身に損傷を受けた被害者の中には、経済事情から十分治療を受けられないまま高齢に達している人々も見られた。性暴力に晒された女性被害者の中には精神が錯乱したまま戦後を生きた人もいて、彼女たちを支える家族は現在でも苦労を重ねていた。それでも、若い世代の凌宇さんが被害者を訪ねると、心と身体に残る傷にどう向き合ってきたのかを、心を開いて話してくれた。被害者たちは戦後ほとんど語ることのなかった自身の苦難を聴き取ろうとする青年を前に、僅かだが安らぎを感じているようだった。そして、加害者と日本政府に罪を認めるようにしてほしいと、若い凌宇さんに託すのも共通していた。

ある女性は戦争末期に集落全体が焼き討ちに遭い、父は日本軍に連行されて重傷を負った。そのため養女に出されたが、そこでも養父が日本軍に暴行され、亡くなった。行き場を失った女性は実家に戻ることも拒み、心身の混乱の中で戦後を生きてきた。彼女から話を聴き終わった時、凌宇さんは女性の実家と養父が経験した苦難の根源は、すべて日本軍の残虐さがもたらしたものだと告げた。彼女はいくらか安心し、長年苦しめられた心の乱れが少し収まったという。語りえぬものを語り、耳を塞ぎたくなる経験に耳を傾けることは、被害者同士で戦争の傷を癒やし、失われた自己と戦後を少しずつ取り戻す。

被害調査は多くの困難にも直面した。当時の抗日勢力が弾圧され、地域社会が日本軍に襲撃された裏側には、たいてい対日協力者の存在がある。事実を知るには彼らからも話を聴く必要があるが、その子孫は直接は知らないと生保さんや凌宇さんを追い返すことが多かった。それだけではない。幼少期に凌宇さん一家は近隣住民から日常的に嫌がらせを受けていた。表向きは凌宇さんが母子家庭だと当てつけるものだったが、実際には対日協力者の子孫による抗日勢力の子孫への報復だった。調査を始めた凌宇さんが戦争被害者に関する記録を幾つか発表するようになっていた2010年、窓ガラスが割られ自宅が放火された。部屋は全焼し、収集した資料や原稿も失った。しかし、証人になってくれる人も少なく、捜査は難しい局面を迎え、実態は解明されずに終わった。普段からこうした事態が珍しくないのは、抗日勢力と対日協力者との分断が作用していると凌宇さんは見ている。侵略戦争が生み出した分断は、今も「双方の心にトゲを残し」、地域社会の団結や婚姻関係の拡がりを阻害している。凌宇さんら被害第4世代の間にも続く地域の分断は、公正な社会の存立を破壊し続けている。

侵略戦争が破壊するのは生命や身体だけではない。日々の穏やかな暮らし、他者を思いやる心や感情、喜びと安心の源となる人間関係、地域社会の支え合いなども失わせた。社会を社会たらしめる“相互の信頼”がいったん損なわれるとその再建は困難で、分断は固定化、持続化していく。被害者たちは自分たちの努力でそれを克服し、取り戻そうとしてきた一方で、容易には抜け出せない現実も残る。こうした「後遺症」を少なくとも悪化させないために、責任主体として日本社会にできることは何か。生保さんが願ったように、二度と侵略戦争をしないという姿勢の堅持は、安心をもたらす。凌宇さんが実践したように、まず相手を信頼し、耳を傾ければ、状況に左右されない友好に繋がる。それは、日中国交回復の原点を取り戻すことに他ならない。

〔脱稿後、孟生保さんの訃報に接しました。父の写真を取り戻すという悲願は永遠の遺憾となりました。御冥福を願って本連載を捧げます。〕

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

国交回復後の50年を生きなおす(3)

戦争被害者は戦後をどう生きたか

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2022/12/12 12:13

国交回復によって戦争被害者とも向き合おうとすればできるようになった。そうした動きはどれくらいあっただろうか。これは無理筋な話ではない。日本社会には、原爆や空襲の被害者に対する関心や平和教育が一定程度存在してきた。他方で、80年代末以降に戦後補償裁判などで戦争被害調査が行われた僅かな例を除けば、中国での被害実態を知り、平和への誓いを日中双方で共有する情況が十分拓かれてきたとは言い難い。ましてや、戦争被害者が一人の生活者としてどのように戦後を歩んできたのかを知る――そうした責任意識はほとんど拡がりを持たなかった。国交回復50年後の被害者の「いま」を知るために、山西省繁峙県に暮らす孟生保さん(83歳)一家の戦後に耳を傾けたい。

2019年秋、省北部の地方小都市に生保さんを訪ねた。老朽化の進む集合住宅の暗い一室で、家族とともに静かに待っていた。生保さんは戦後に日本人に直接会うのは初めてで、緊張している様子だった。言葉数も少なく、小声で絞り出すように話した。家族の話では、日本人が来訪すると考えるだけで、過去の苦しみや屈辱を思い出し、眠れなかったという。1939年生まれの生保さんは、戦争末期だった幼少期に日本人から何度も暴行を受けた。2歳で腕を銃剣で刺され、6歳で頭を鉄棒で殴られた。頭部の鈍痛や腕の障害は戦後の生活や仕事に支障を来し、今も後遺症に苦しむ。傷痕を見せ、その犯罪人を探してほしいと語った時、悔し涙が溢れた。

加害者の一人は新中国の太原戦犯管理所に収容された。私たちはその戦犯に何度もインタビューしたが、生保さんを暴行した事実は語っていない。日常的に行われていた無数の暴力の一つだったのだろう。二度とこんなことが起きないようにしてほしい、と手を握りしめて発した言葉は、受けとめきれない重さがあった。傍にいた彼の妻もほとんど話さなかったが、彼女の頭にも生々しい傷痕が残るのを見せてくれた。

今年再び生保さんから話を聴く機会を得た。「刺されて死ななかった人でも、その傷は治らない」と話し出した後、「日本軍人の息子や孫はまた中国に侵略しに来ようとしているのか」と問いかけた。多くの日本人からすれば、過剰な心配だと感じられるかもしれないが、生保さんは本当に恐怖を感じている。その非対称性こそ、この50年間に埋めておくべき溝だったと思えてならない。

生保さんをより苦しめてきたのは、日本軍に虐殺された父・孟蘭芝さんのことだった。村長だった蘭芝さんは、日本軍による暴行、略奪、女性蹂躙から智慧を絞った抵抗・非協力を続け、村民から支持されていた。逆に、対日協力者の住民からは目の敵にされていた。共産党軍による抗日運動の地下拠点を支えていたため、1941年に日本軍に捕らえられた。生保さんがまだ2歳の頃である。蘭芝さんは1ヶ月以上も拷問を受けたが口を割らなかった。その凄惨さは、片眼をくりぬかれ、最後に公開処刑の場で斬首されたことを記せば十分だろう。本当の被害者とは両親の世代だと生保さんは言う。斬首した人物は、2歳の生保さんの細い腕も刺した。

処刑の直前、日本軍人がその様子を写真に撮った。蘭芝さんの妻は夫の名誉のためその写真を取り返さなければと考えた。1946年、まだ7歳だった生保さんはその写真を取り戻すよう母から聞かされた。自分にはなぜ父がいないのかと感じていた生保さんは、写真でも顔を見たいと思った。父がどのように生き、なぜ殺されなければならなかったのかを探求する半生が始まる。

まだ中学生だった1950年代前半から、当時を知る地元の人々から話を聴き始めた。人口600人の狭い村の人間関係のなかで、事実を探り当てるのは容易ではなかった。卒業後の56年に太原市の鉄路局に就職した。太原管理所に日本人戦犯が収容されていると知り、父を殺害した軍人が含まれているか知人を通じて尋ねた。加害者の一人が収容されていたが、処刑を免れたと知り、大いに不満だった。他の軍人は帰国しており、写真を探すことは難しくなったと感じた。その後の調査は、父やその戦友、地域の被害事実を知るための段階へと移った。調査のなかで遺族らが犠牲者の最後を知りたがっていることを知り、遺骨や情報を遺族に届けるようになった。

1960年代初めに父の様子を知る人物を訪ねて内モンゴルへ出掛けたのを皮切りに、中国各地を訪ね回った。戦死した従兄弟の所在を探すため、63年以降河北省各地を尋ね歩いた。98年まで5回にわたって調べたが、今も故郷の墓に戻れていない。66年に上海、68年と71年には広州にも出掛けた。尋ね人が見つからず、広州には2017年まで何度も訪れている。1979年には内モンゴルのフフホト、80年には北京にも出掛けた。その中で、父が誇るべき抵抗をしていたが故に虐殺されたことを知った。83年には山西省の公文書館にある戦犯関連史料を探す機会を得たが、写真は見つからなかった。最後の望みだっただけに消沈し、日本に連れ去られるような心境だった。

調査を繰り返していた60~70年代は、経済的にも社会的にも困難な時期だった。処刑された父の遺体を引き取るために日本軍に金品を要求され、そのためにした借金の返済は70年代まで続いた。生活を犠牲にして調査を続ける日々を周囲から嘲笑され、食糧を借りようとしても次第に協力してくれなくなった。子どもを育てる余裕もなく、娘の一人は生後すぐ病死した。職場を休んで出掛けることに上司は不満で、遅くまで残業した。収入の高い仕事に就ける身体でもなかった。

国交回復後は山西省でも友好気運が高まり、当時の日本は良いこともしたと口にする住民もいた。しかし、まだ戦争被害の後遺症を抱えている住民も多く、被害の回復要求が高まった。繁峙県にも80年代に入ると旧日本軍人が戦友の慰霊や懐古のため姿を見せるようになったが、被害者に面会に来る者はいなかった。罪を認めない人とは交流したくもなかった。70歳を過ぎると、孫の武凌宇さんが調査を手伝い、引き継ぐようになったことは次回記したい。

戦争が終わっても被害者の人生は持続的に破壊され、苦しみは戦後も続いた。無念さは遺族自身が事実を明らかにする中で晴らすしかなかった。国交回復後の日本社会が少しでも被害者の戦後に向き合えていたなら、どのような50年になっていただろうか。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

国交回復後の50年を生きなおす(2)

第20回党大会報告と国交回復の含意

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2022/11/25 10:42

国交回復50周年を振り返り、新たな展望を考えていく上で、手がかりとなる文書が中国で先月発表された。第20回中国共産党全国代表大会の「報告」である。日本のメディアではその一断片がセンセーショナルに取り上げられたが、実際には、中国が今後どう歩んでいくのかというビジョンを内外に示した文書である。隣国が何を考え、どこに向かおうとしているのかを知ろうとするなら、まずは虚心に読み解く必要がある。本連載との関連でいえば、中国がなぜあのような形で国交を回復したのか、そこにどんな願いが込められていたのかを再確認させてくれる。

同「報告」は、5年に1度の党大会で発表されたもので、過去5年を振り返り、次の5年の目標を提示する内容になっている。経済発展や党改革、安全保障などのテーマに注目が集まりがちだが、全体としてはそれらが突出しているわけではない。教育、民主統治、法治、文化、福祉、環境問題、一国二制度、人類運命共同体など、多岐にわたるテーマが取り上げられている。中国社会は異質だと見なされがちだが、国内の課題は実際には日本社会のそれと共通点が多い。内容を見れば、その克服策にも同型的なものが多いことが見えてくる。経験や方策をめぐって交流する方が、対立するより得られるものが多いのではないか。

このうち、国交回復以降の日中関係に関連する2点に触れておきたい。

まず、一国二制度について。1997年に香港がイギリスから中国に返還された。植民地ではなく中国領土になった以上、「一国一制度」となるのが通常だ。しかし、返還にあたってイギリス側が、高度の自治と返還前の社会・経済制度の維持を条件にした。領土の主権は中国に移っても、中国本土とは別の体制の存続を求めたのである。社会主義と資本主義は「相容れない」体制のため、香港を社会主義圏に編入させないという冷戦思考だ。米欧や日本が戦後、対共産圏封じ込めを実施したように、資本主義諸国は社会主義圏を異質なものとみなし、排除、制裁といった手段で抑圧してきた。

植民地主義の終焉どころか継続性を隠そうともしない要求だが、当時社会主義市場経済制度を実行していた中国はこの条件を受け入れた。国際金融拠点だった香港を通じて資本主義制度の効率性や科学技術の発展に学ぶ積極的な機会と捉え、紛争化せず平和的に統一することも重視した。敵対視されてきた資本主義の長所に学び、短所を社会主義制度で補うことで新たな平和発展モデルを生み出す創造的挑戦が、一国二制度だった。

近年、この取り組みを外部から破壊しようとする策動が香港や台湾で続いている。それでもなお、今回の「報告」においては、「文明間の差別を文明間の共存によって解消し」ようと、平和的統一のための一国二制度の堅持が提唱された。「われわれは最大の誠意をもって、最大の努力を尽くして平和的統一の未来を実現しようとしているが、決して武力行使の放棄を約束せず、あらゆる必要な措置をとるという選択肢を残す。その対象は外部勢力からの干渉とごく少数の『台湾独立』分裂勢力およびその分裂活動であり、決して広範な台湾同胞に向けたものではない」。

同様に考えれば、人類運命共同体や一帯一路が、周辺地域の経済的支配を図るものではなく、多様な経済・政治体制や文化、宗教を抱える周辺国との違いを残したまま、地球上の国々がいかに協同的に発展していくかを志向する共生事業であることも見えてくる。

こうした共存、協調志向の対外政策は、外国からの脅威に晒された末に、戦略的な方策として出てきたものではない。「報告」の中でも、「中国は終始一貫して『世界の平和を擁護し、共同発展を促進する』という外交政策の趣旨を堅持し」ており、その先に、「人類運命共同体の構築を推進」してきたと記された。「あくまで平和五原則を踏まえて」という文言の通り、1950年代以降一貫して、「強国が弱国を虐げ、だまし取り強奪する」ことで得られる発展ではなく、協調・対等・共生志向の「平和的発展」を追求してきた。

異なる他者や敵対者に対するこうした独自のアプローチの歴史的文脈を確認することで、中国が日中国交回復に込めた含意が浮かび上がる。戦後も戦争状態を終結させないまま、米国とともに中国封じ込めを遂行する日本という異質な他者を相手にした、共生のメッセージだったといえる。中国敵視を続けながらも賠償放棄を要求する理解し難い日本の姿勢を拒絶せず、あえて受け入れたのは、そうすることで未来に起こりうる自省的変化に期待してのことだった。戦争被害国として最大限の寛大さを先に示すことで、敵対政策の必要性、妥当性を日本の側から内破させ、新たな関係性の模索が始まる未来に賭けた。近代以降、欧米列強による侵略と巨額賠償で苦しんだ中国の経験を、日本の民衆に背負わせたくないという国際主義的相互性も作用していた。国交回復当初、中国は日本を通じて先進技術や経済管理方式に学び、改革開放を進展させ、日本は中国への事業展開を拡張するなど互恵・共生関係が一定程度形成された。一国二制度や人類運命共同体の基本的発想を先取りしていたといえる。ただ、90年代以降は新しい次元の友好・信頼関係に発展するどころか後退局面にある。

本誌はビジネス・リーダー向けの記事が多い。「共同富裕」を前面に出した中国の経済政策に不安を覚える向きもあると聞く。「報告」の中で共同富裕が中国式現代化の一つの指標として掲げられたのは確かだが、経済発展を抑制してでも社会的平等を優先しようという政策ではない。市場原理主義の行き着く先が格差拡大と環境破壊であることは、19世紀以来の根本的矛盾である。経済のグローバル化によってそれは先鋭化し、経済成長と格差解消・環境保護をどう両立させるかは、現代世界に共通する難題である。「報告」は、これを愚直に克服するための具体策で満ちている。決して「閉鎖的で硬直したかつての道」は選択肢とせず、「経済のグローバル化」を「正しい方向」として堅持すると謳われた。技術革新を環境保護に繋げ、経済成長で生まれた富の積極的な再分配によって、農村はじめ格差の是正に成果を上げている。共同富裕もまた、資本主義国で課題となっている格差拡大への対処策と基本的アイデアは変わらないといえる。

人民日報海外版日本月刊より転載

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

国交回復後の50年を生きなおす(1)

「始まり」としての日中国交回復

石田隆至 上海交通大学副研究員

人民日報海外版日本月刊 2022/10/17 16:05